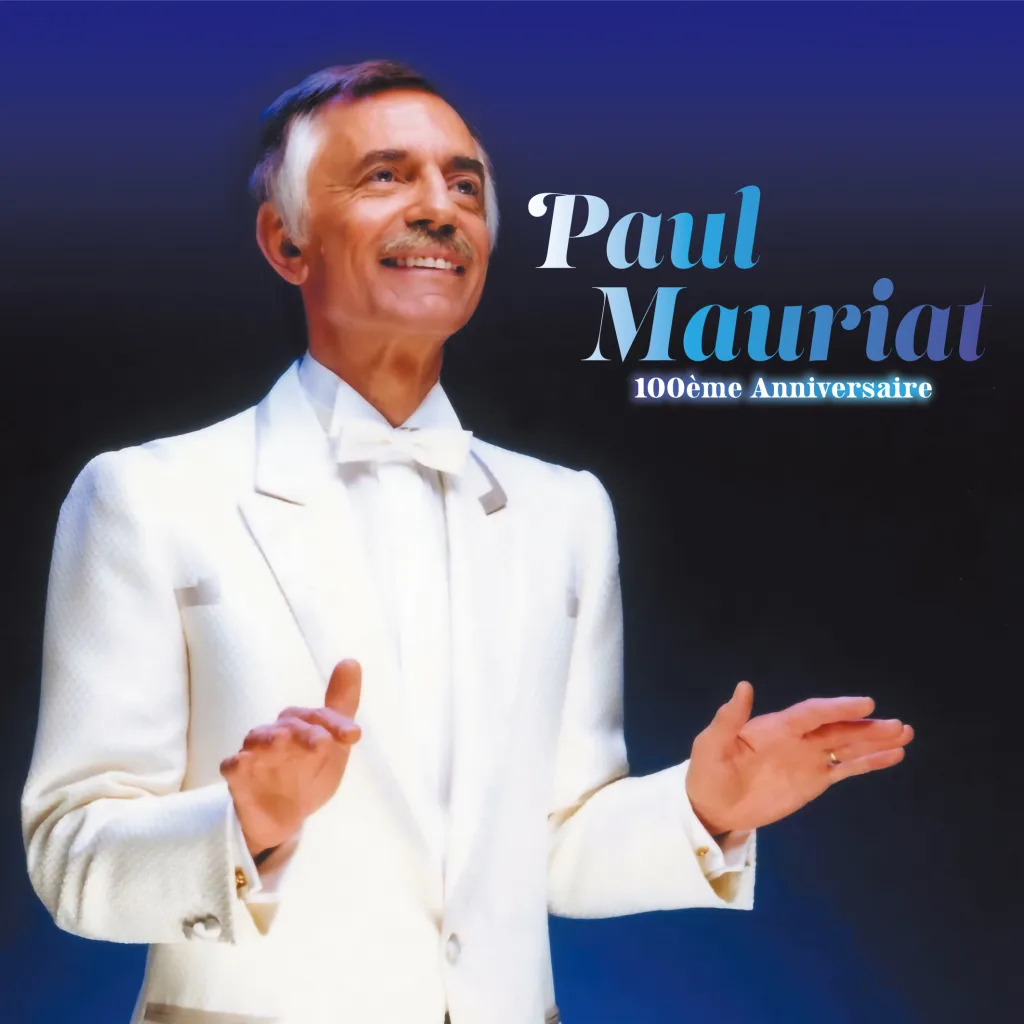

今から半世紀ほど前、小学生だった私が最初に好きになった指揮者は、カラヤンでもフルトヴェングラーでもなく、ポール・モーリアだった。子供の頃、どこかで聴いて好きになった曲のレコードをときどき親に買ってもらっていた私のレコードのコレクションのなかに、カラヤン指揮フィルハーモニア管弦楽団の「軽騎兵」序曲に並んで、ポール・モーリア・グランド・オーケストラの「恋はみずいろ」があった。当時の私は、「恋はみずいろ」がクラシック音楽かどうかもわかっていなかった。小学生の私にとっては、「軽騎兵」序曲と同列のオーケストラ音楽であった。

今年は、ポール・モーリアの生誕100周年にあたる(ちなみに、指揮者では、ピエール・ブーレーズも生誕100周年である)。ポール・モーリアは1925年3月4日、フランスのマルセイユに生まれた。地元の音楽院で学んだ後、ダンス・ホールのピアニスト兼アレンジャーとして音楽のキャリアをスタートし、指揮も行うようになった。そして、1965年から、ポール・モーリア・グランド・オーケストラを率いた。1968年に「恋はみずいろ」が世界的にヒット。日本でも、「恋はみずいろ」(1968)、「蒼いノクターン」(1969)、「エーゲ海の真珠」(1971)、「涙のトッカータ」(1973)、「オリーブの首飾り」(1975)がシングル盤でリリースされるなど、彼の指揮する音楽は、一世を風靡した。ポール・モーリアの音楽の特徴としては、弦楽器やピアノを中心とした演奏にチェンバロなどを加えたクラシック・テイストがあげられるだろう。

「イージー・リスニング」といわれるジャンルがクラシック音楽とは違う(一般的に、「イージー・リスニング」が「クラシック」よりも一段低く思われている)ことに気が付いたのは、中学生になってクラシック音楽を熱心に聴くようになってからだと思う。両者の相違をあげるなら、「イージー・リスニング」は、1曲1曲が3分前後(歌謡曲などのポピュラー音楽と同じくらいの長さ)で、弦楽器、管楽器、ピアノのほかにドラムスやエレキ楽器が入ることだろうか。ポール・モーリアのほかにも、パーシー・フェイスの「夏の日の恋」、フランク・プゥルセルの「トランペット・ヴォランタリー」、レイモン・ルフェーブルの「シバの女王」などもよく聴いた。クラシックのクロスオーバー化がいわれて久しい現在、これらの作品がもう一度見直されてもよいのではないだろうか。

ポール・モーリアが指揮していた曲をまた聴いてみたいと思う。CDではポール・モーリアの生誕100周年を記念するベスト・アルバムがリリースされたりもしている。コンサートでは、10月10日に藤岡幸夫&東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団が同楽団50周年記念特別演奏会で「オリーブの首飾り」や「エーゲ海の真珠」を演奏する。フル編成のオーケストラが奏でるポール・モーリアの名曲は、オリジナルよりもゴージャスに響くに違いない。

やまだ・はるお

音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。