地球の危機をたどった後に得られたカタルシス

最近、腹立たしいことが多い。SNSで扇動する人たち、それに翻弄(ほんろう)される人たち。世論に媚びて出来もしないことを声高に叫ぶ政治家たち。未曽有の人口減社会を迎えるのに止まらない開発……。そんな絶望にも似た感慨を抱いていたからだろうか、「地獄」には入っていきやすかった。

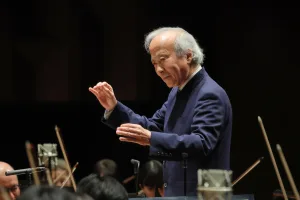

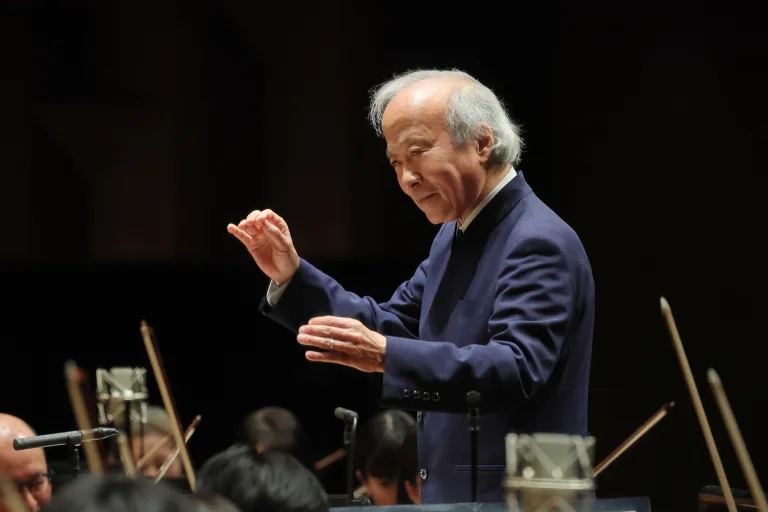

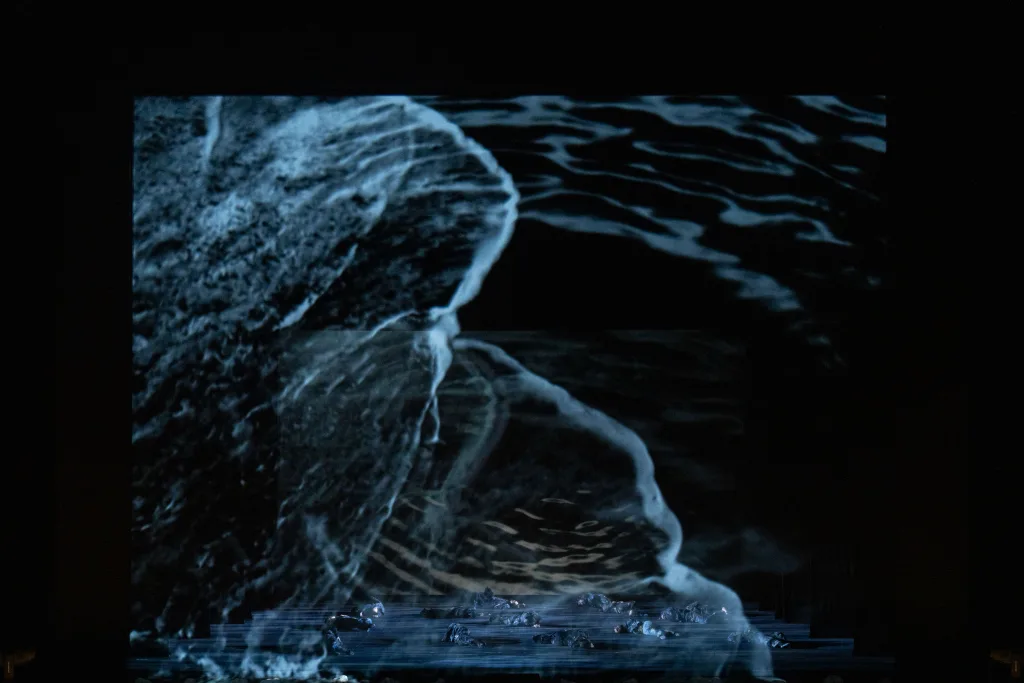

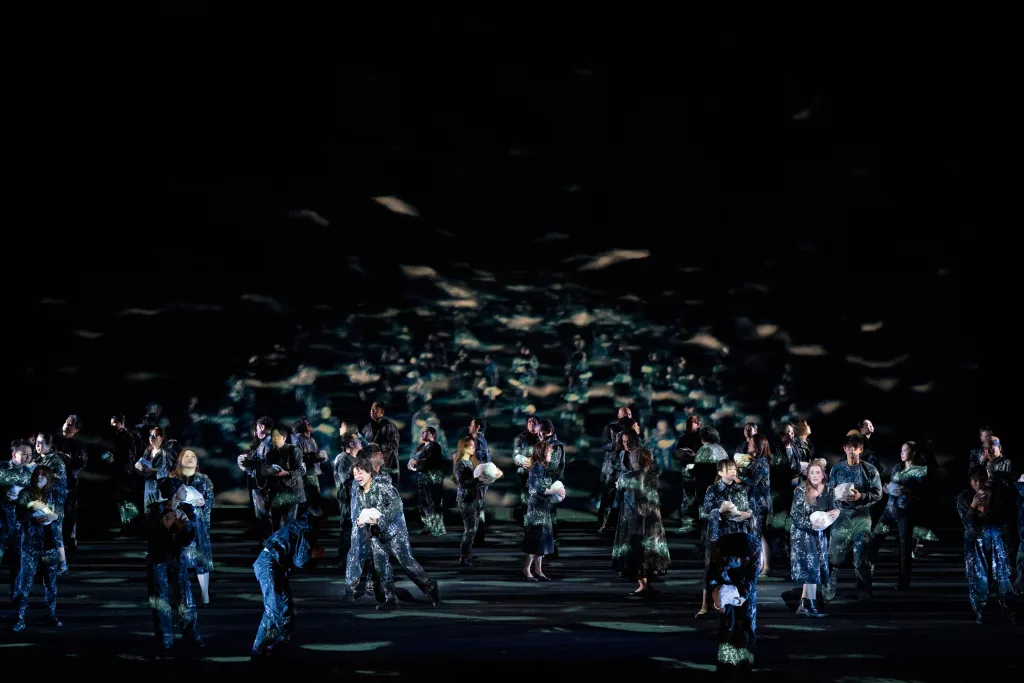

水の動きを表すビジュアルの下、30以上の言語で囁かれ、次第に音が明瞭になる「海」という言葉。作曲者の細川俊夫は「始原の海」と呼ぶが、上述のような諦観は、始原の混沌とした海に寄せる波との親和性が高い。いまの世界になにがしか危機意識を抱いていると、聴き手の精神と、指揮の大野和士がていねいに紡ぐ音世界が共鳴し、どんどん奥に入っていける。そんなオペラだった。

地震と津波で母も郷里も失ったアラト(山下裕賀)は、ウクライナから逃れてきたナターシャ(イルゼ・エーレンス)と、難民同士この海で出会う。そこから上昇音型と下降音型が変化を重ね、大太鼓の音が反復して重ねられる印象的な音世界がはじまり、アラトの日本語とナターシャのウクライナ語も、この音世界と一体になる。境遇が同じなら言葉の壁などないと実感させられる。

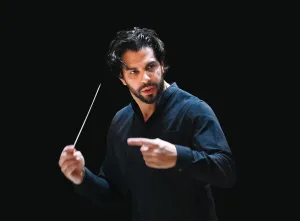

続いて、悪魔メフィストの孫(クリスティアン・ミードル)が加わり、2人は彼の導きで試練のように7つの地獄めぐりをする。

「森林地獄」では木が失われた森が、空虚な音とともに精神病院のように描かれる。演出のクリスティアン・レートは、こうした見せ方が鋭い。「快楽地獄」は一転、エレキギターの即興によるリズムのもと、女性歌手が甘い歌を歌い、人間の欲望とプラスティックによる汚染が描かれる。「洪水地獄」では、アラトとナターシャが調性のある重唱で2人の心の調和を示すが、続く「ビジネス地獄」では、2人はメフィストの孫に邪魔される。当たり前の町並みの映像のもと、最小限のリズムが速いテンポで反復され、私たちの生活環境が拝金主義に覆われていることが示唆される。

この間ずっと、波の鼓動が通奏低音のように響き、波に乗りながら地獄を眺めているような気になる。それぞれが私たちに身近な地獄であると痛感する。ただ、ここまでの4つの地獄はいずれも、もう少し短くメリハリが効いているほうが、観客をより深く誘えるようにも思えた。

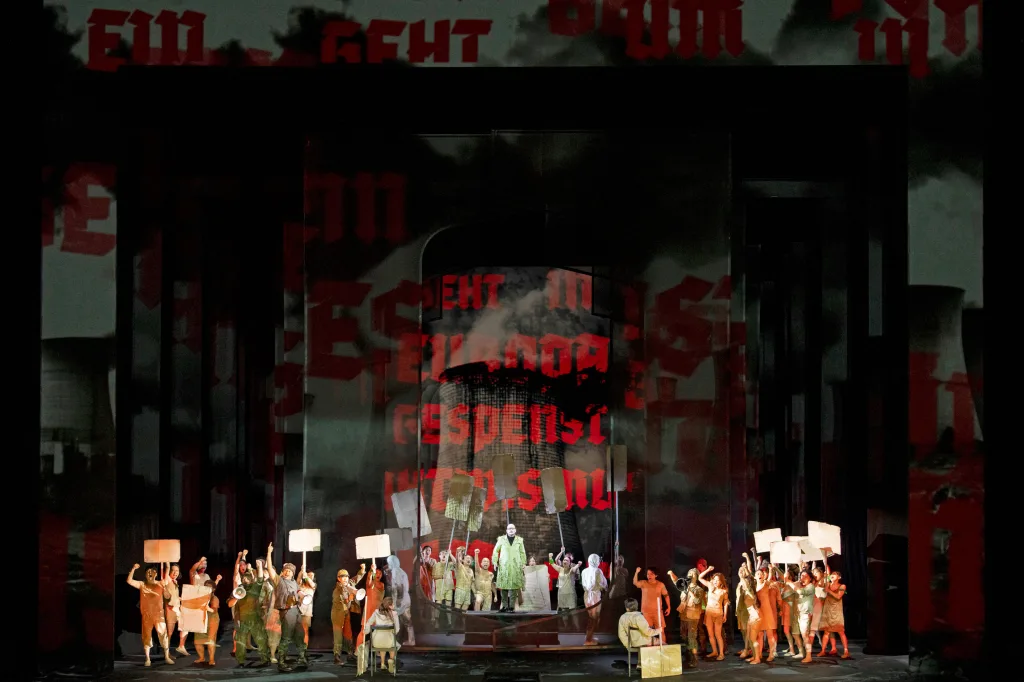

むしろ地獄は後半のものが心に刺さった。「沼地獄」の映像はどう見ても原発だが、それに対する抗議のプラカードは「爬虫類に人権を」などと意味不明。このズレ方には最近よく出会うが、まさに地獄のように空虚である。続いて、山火事のような音の「炎上地獄」では、アラトとナターシャそれぞれの嘆きのアリアは、痛切で、言葉が響いた。発声と言葉のバランスがすばらしい山下(多和田葉子の台本の言葉は心に響く)、哀感が言葉に強くにじむエーレンス。全体の白眉だと感じられた。

最後の「旱魃(かんばつ)地獄」を経て、2人は混沌とした海に帰ったが、「魔笛」の3つの試練を乗り越えたあとのように、なにかが変わっている。それがなにか明確にはいえないが、波にさらわれ地獄に巻き込まれた筆者が、一定のカタルシスを得られたことだけは間違いない。

(香原斗志)

公演データ

新国立劇場2024/2025シーズンオペラ

新制作 創作委嘱作品・世界初演 細川俊夫「ナターシャ」

全1幕(日本語、ドイツ語、ウクライナ語ほかによる多言語上演/日本語及び英語字幕付)

8月11日(月・祝)14:00新国立劇場 オペラパレス

台 本:多和田葉子

作 曲:細川俊夫

指 揮:大野和士

演 出:クリスティアン・レート

美 術:クリスティアン・レート、ダニエル・ウンガー

衣 裳:マッティ・ウルリッチ

照 明:リック・フィッシャー

映 像:クレメンス・ヴァルター

電子音響:有馬純寿

振 付:キャサリン・ガラッソ

舞台監督:髙橋尚史

ナターシャ:イルゼ・エーレンス

アラト:山下裕賀

メフィストの孫:クリスティアン・ミードル

ポップ歌手A:森谷真理

ポップ歌手B:冨平安希子

ビジネスマンA:タン・ジュンボ

サクソフォーン奏者:大石将紀

エレキギター奏者:山田 岳

合唱指揮:冨平恭平

合 唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

プログラム

新制作 創作委嘱作品・世界初演 細川俊夫「ナターシャ」

全1幕(日本語、ドイツ語、ウクライナ語ほかによる多言語上演/日本語及び英語字幕付)

※他日公演

8月13日(水)14:00、15日(金)18:30、17日(日)14:00新国立劇場 オペラパレス

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。