ふたたび磨かれてきた名テノールの

上等な光沢がある声とその美しいライン

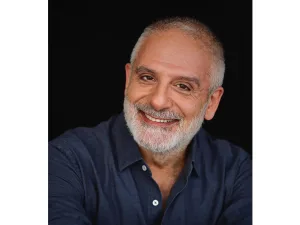

1990年代半ば、ロベルト・アラーニャの上等な光沢がある声ときわめて端正なフレージングに魅せられた。96年4月、アラーニャが「ラ・ボエーム」のロドルフォを歌ってメトロポリタン歌劇場にデビューした際、客席からブラボーの声援を送ったが、それが私のはじめてのブラボー経験だったと記憶する。そのころルチアーノ・パヴァロッティに夢中だった私だが、次代のスター・テノールはアラーニャだと確信した。

しかも、彼にはパヴァロッティら「三大テノール」とくらべて圧倒的に優(まさ)っている長所があった。シチリア出身の両親のもとに生まれたが、その場所はパリだったので、フランス語がじつに美しいのだ。しかも、その声の少しくすんだ光沢がフランス語の響きとよくマッチして、マスネも、グノーも、ビゼー「カルメン」のドン・ホセのような劇的な役も、他を寄せつけない美しさを誇った。

だが、心配もした。アラーニャはすでに20世紀のうちから、レパートリーをより劇的な役へと広げていった。ヴェルディなら「リゴレット」のマントヴァ公爵や「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」のアルフレードから、「ドン・カルロ」の表題役や「イル・トロヴァトーレ」のマンリーコ、「アイーダ」のラダメスなどに。プッチーニなら「ラ・ボエーム」のロドルフォから、「トスカ」のカヴァラドッシや「トゥーランドット」のカラフなどに。ヴェリズモ・オペラにも進出し、あの魅惑的な光沢がざらついたように感じた。

どんな歌手も、急速にレパートリーを拡大すれば喉に負担がかかる。声への負担を強いる役の移行であればなおさらである。だから、あの端正きわまりないスタイリッシュなフレージングが乱れたようにも感じた。

しかし、結論を先にいえば、アラーニャは私の予想をはるかに超えて強靭(きょうじん)な声帯に恵まれていたうえに、万全のテクニックを身につけていたようだ。

劇的な歌を端正に美しく表現できる

アラーニャが2023~24年に世界の主要劇場で歌った、また歌う役は、プッチーニ「トスカ」のカヴァラドッシや「蝶々夫人」のピンカートン、「トゥーランドット」のカラフ、それにマスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」のトゥリッドゥ、チレーア「アドリアーナ・ルクヴルール」のマウリツィオなどである。そして昨年、還暦を迎えながら、衰えはまるで感じられない。

若いころより明らかに劇的な役を歌っているのに、ベルカント・オペラを歌っていたときのように旋律線を端正に美しく表現し、光沢がある声も健在だ。おそらく、どこかで自分の声と表現の持ち味に気づいたのではないだろうか。ある時期に聴きとれた劇的なアクセントは鳴りをひそめ、劇的な歌をも端正に美しく表現する。元来、どんな劇的な感情も音楽的に表現されるべきであり、その点で、アラーニャの表現は高度に音楽的である。

たとえば、「トゥーランドット」の〝誰も寝てはならぬ〟。このアリアを、アラーニャほど美しいラインに柔らかさと麗しさをにじませて歌えるテノールはいないだろう。その麗しさは、カラフの決意そのものに聴こえる。しかも、声のラインにはいつも余裕があり、無理のない長い息を楽しめる。

還暦を迎えてひとつのピークに達したと思われるアラーニャ。6月9日(日)にはサントリーホールで、没後100年を迎えたプッチーニのアリアに絞ったコンサートを行う。その美しき劇性をたしかめてはどうだろうか。

公演情報

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。