東京・春・音楽祭の中心企画のひとつであるワーグナー・シリーズ、今年の演目「ニュルンベルクのマイスタージンガー」(全3幕字幕付き、演奏会形式上演)について2回に分けて報告する。取材したのは初日の4月6日、東京文化会館大ホールでの公演。リポート初回はマレク・ヤノフスキ指揮、NHK交響楽団の演奏を中心に振り返る。(宮嶋 極)

東京春祭ワーグナー・シリーズは、ワーグナーの作品上演の聖地ドイツ・バイロイト音楽祭のレパートリーである主要10作品から毎年1作ずつ演奏会形式で取り上げているもので、東日本大震災の2011年とコロナ禍に見舞われた20年、21年に中止となったが、22年に再開され、すでに2巡目に入っている名物企画である。世界的に活躍する名指揮者を迎え、ドイツ音楽を得意とするN響による演奏、ワーグナーのスペシャリストである内外の一流歌手によって高水準の上演が続けられてきた。

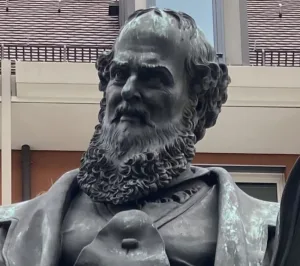

ヤノフスキは同シリーズにおいて2014年から「ニーベルングの指環(リング)」全作を指揮、その後も「ローエングリン」(22年)に登場し、高い支持を得ている。16年からはバイロイト音楽祭でもフランク・カストロフ演出による「リング」の指揮を、キリル・ペトレンコの後を受けて担当し好評を博すなど、現代を代表するワーグナー指揮者のひとりとしての評価を確かなものにしている。

ヤノフスキの音楽作りはワーグナーにありがちな大仰なものではなく、無駄な響きや過剰な表現を一切排した質実剛健たるものである。この姿勢はシリーズを通して一貫しており、バイロイトでも変わりない。そうしたスタイルが共演を重ねるうちにN響メンバーの中に浸透し、演奏に一層の磨きがかかってきた。今年の「マイスタージンガー」はひとつの到達点ともいうべき高い完成度と説得力を持つに至った。

テンポは全般に速め。一般的には約90分を要する第1幕は80分を少し切るくらい、同じく第3幕も通常120分超のところを110分程度で演奏していた。しかし、拙速な感じは受けず、強調されるべきポイントはしっかり聴かせ、N響も力強い響きでヤノフスキの目指す方向性に的確に寄り添っていた。

「マイスタージンガー」といえば音楽面でも示唆に富んだ重厚な人間ドラマとして描かれることが多いが、ヤノフスキの解釈はまったく異なっていた。それは作品の原点である喜劇というところに重きを置いていたように感じられた。ハーモニーを厚くすることで立体的に絡み合う複数の旋律を塗りつぶしてしまう、従来ありがちなスタイルではなく、パート間のバランスを調整し、室内楽のような精妙なアンサンブルで対位法の面白さを浮き彫りにして演奏に生き生きとした活力を生み出すことにつなげていた。その結果、和声の下に埋もれていたライトモチーフが聴き取れるなど、新たな気付きがいくつもあったことに驚かされた。これはワーグナーの意図に沿ったアプローチなのかもしれない。なぜならば、「マイスタージンガー」はバンダを除けば2管編成の作品である。主要10作品の中でほかに2管編成は初期の「さまよえるオランダ人」だけで、「リング」は4管、そのほかはすべて3管編成となっている。もちろん上演にあたっての物理的都合もあったのであろうが、ハーモニーを厚くせずに複数の旋律の組み合わせを立体的に聴かせる意図があったであろうことが、ヤノフスキの解釈から伝わってきた。

N響は第1・2幕と第3幕でホルンやオーボエの首席を交代させる、ヨーロッパのオペラ劇場がよくやる態勢で臨んだ。その結果、プレイヤーの疲労から起こるミスはほとんどなかった。オーボエは首席奏者の吉村結実から世界的に活躍する吉井瑞穂に、ホルンは現首席の今井仁志から前首席の福川伸陽に交代。オーボエの吉村は前半、ヴァルターら登場人物の若々しさを表すような清新な演奏だったのに対して、後半の吉井はザックスの人間的深みを象徴するかのような濃厚な表現が際立ち、その対比も面白かった。ホルンの福川は相変わらず抜群の安定感を示した。ティンパニ首席の久保昌一も場面に即した雄弁な演奏で全体の骨格を見事に支え、ワーグナー作品におけるティンパニの重要性を示すサウンドを響かせていた。

そしてゲスト・コンサートマスターのライナー・キュッヒル(ウィーン・フィル元第1コンマス)が今回も豊富なオペラの演奏経験とスキルを発揮して、他の追随を許さぬ素晴らしい演奏でオケ全体を積極的に引っ張っていたことも強く印象に残った。

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。