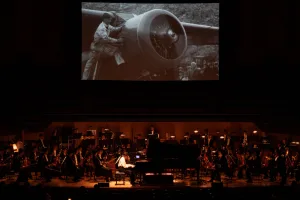

ウィーン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウ管と続いた11月の名門オーケストラ来日ラッシュの〝大トリ〟を飾ったのはキリル・ペトレンコ指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団。ストラヴィンスキーのバレエ音楽「ペトルーシュカ」を軸としたものと、ブラームスの交響曲第1番をメインに据えた2つのプログラムを引っ提げて東京、横浜、川崎で4公演を開催した。19日にサントリーホールで行われたAプロ初日と22日、ミューザ川崎シンフォニーホールにおけるBプロ初日について報告する。

(宮嶋 極)

【プログラムA】 現在のベルリン・フィルの驚異のポテンシャルを余すところなく示した凄演

日本公演初日に披露したAプロはバレエ音楽など踊りに関係する作品を集めた選曲。ヤナーチェクのラシュスコ舞曲(19世紀終盤)→バルトーク「中国の不思議な役人」(20世紀前半)→ストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」(1947年改訂版)と作曲・改訂・初演された時代順に並べられている。もうひとつの狙いは現在のベルリン・フィル(以下、BPH)の極限にまで磨き上げられた合奏能力と圧倒的な個人技の凄(すご)さを示すことにあったように感じた。

その狙い通りラシュスコ舞曲の1曲目〝昔の踊り1〟の冒頭から弦楽器の重厚なサウンドと管楽器の豊かで力強い鳴りがホールの隅々にまで響き渡る。この日のコンマス、樫本大進のソロも太い音での濃厚な表現に聴衆の耳目が釘付けとなる。弦楽器は14型でコントラバスのみ1人増やして7人。ちなみにこの日の弦楽器各パートのトップは樫本(第1ヴァイオリン、日本)、伊藤真麗音(第2ヴァイオリン、日本)、ディヤン・メイ(ヴィオラ、中国)、ブリュノ・ドルプレール(チェロ、フランス)、ヤンネ・サクサラ(コントラバス、フィンランド)と独墺系の出身者がひとりもいないのが目を引く。管・打楽器を見渡してもドイツ出身のトップはシュテファン・シュヴァイゲルト(ファゴット)、オラフ・オット(トロンボーン)、アレクサンダー・フォン・プットカマー(テューバ)、ヴィーラント・ヴェルツェル(ティンパニ)と半数にとどまる。今のBPHを象徴する顔ぶれといえよう。ドイツを代表するオケというよりは世界中からとびきりの腕利きプレイヤーを集めたスーパー軍団である。それだけにラシュスコ舞曲もチェコの民族性や哀愁が前面に出るのではなく、どこか都会的で洗練された上手さが光る演奏となっていた。

2曲目はバルトークの「中国の不思議な役人」組曲版。弦楽器はここから16型に増強された。それまでの西洋音楽の禁忌といわれた複雑な和声を多用するなど調性感に乏しく、変拍子も頻出するなど技術的にも難易度の高い作品であるが、スーパー軍団にかかると少しのよどみもなく怒涛(どとう)の如く音楽が進んでいく。グロテスクなパントマイム劇の不気味さが強調され恐怖を覚えるほどの凄みが醸成されていた。特に終曲の〝のこぎり〟の変拍子のリズム進行の激烈さ、荒々しさは目を見張るものであった。

メインの「ペトルーシュカ」(1947年改訂版)もヴィルトーゾぶりが際立つ凄演(せいえん)。トゥッティの豊かな響きと野太いまでの音圧。各首席のソロの表現も多彩であり、20世紀以降、現代楽器を使ったオーケストラという演奏形態の中でここまで合奏能力、個人技の両面でポテンシャルを高めた楽団はなかったのではないか、と思えるほどであった。この曲もランナーのレントラーやパリ風のワルツといった複数の旋律が不規則に折り重なるなど、ポリリズム、複調が度々登場するが彼らは難しさを少しも感じさせず事もなげに力強い推進力をもって弾き進めていく。

BPHのデジタル・コンサートホール(DCH)にベルリンのフィルハーモニー(ホール)における10月31日の演奏がリハーサル風景も含めて公開されているが、この時に比べてアジア・ツアーで何度も演奏してきたこともあり、ペトレンコ、オケともに自由度を増していた印象。映像でペトレンコはかなり細かく振っていたが、この日は拍を取るのをやめて躍るような仕草を何度も見せるなどオケ・メンバーとともに楽しみながら音楽を作り上げていた。

あまりの能力の高さに驚愕(きょうがく)、感嘆の連続で非の打ちどころのない凄演であったが、なぜか強い感動には至らなかった。最近のBPHを聴くたびに不思議とこのような感覚に陥る。あまりにも上手すぎるからなのだろうか……。

当然、オケが退場しても喝采は鳴りやまず、ペトレンコが1回ステージに再登場して応えていた。

【プログラムB】 ドイツの伝統に回帰しつつもそこにペトレンコの新たな解釈を加えた圧巻のブラームス

Bプロはオール・ドイツもの。1曲目の「マンフレッド」序曲は対抗配置の弦楽器14型(コントラバス7人)ながら冒頭の変ホ短調(Es-moll)の和音から重厚に鳴り響く。音の厚みと力強さにまたしても驚かされる。

強固な低音をベースとしたハーモニーの組み立て方と明快なフレージングはドイツ、とりわけプロイセンのオケの伝統に根差したスタイルといえよう。伝統を尊重しつつも新たな試みも随所に取り入れていた。例えば展開部の第2主題が登場する箇所ではトランペット奏者3人をステージ上手裏に移動させて吹かせることで舞台上のトロンボーンと深遠なハーモニーを創り出す工夫が行われていた。

2曲目はワーグナーのジークフリート牧歌。ワーグナーが夫人のコージマの誕生日にサプライズでプレゼントした小品だけに室内で演奏されることが前提。ここで弦楽器は10・10・7・5・3の小編成で管楽器は譜面の指定通りの数。この日のトップはノア・ベンディックス=バルグリー(コンマス)、トーマス・ティム(第2)、アミハイ・グロス(ヴィオラ)、ルートヴィヒ・クヴァント(チェロ)、ヤンネ・サクサラ(コントラバス)、エマニュエル・パユ(フルート)、アルブレヒト・マイヤー(オーボエ)、ヴェンツェル・フックス(クラリネット)、ダニエーレ・ダミアーノ(ファゴット)、シュテファン・ドール(ホルン)、ギョーム・ジェール(トランペット)という顔ぶれ。現代を代表するワーグナー指揮者のひとりであるペトレンコのタクトのもと、楽劇「ジークフリート」のエッセンスである森のロマンティックな雰囲気が見事に表現された秀演。首席奏者らの名人芸がいかんなく発揮され、繊細なピアニッシモを多用しながら、室内楽のような緊密なアンサンブルが繰り広げられた。

メインはブラームスの交響曲1番。DCHで公開されているバルグリーによるこの曲の解説動画によるとペトレンコはドイツにおけるブラームス解釈の源流となった指揮者フリッツ・シュタインバッハ(1855~1916)のスタイルを尊重し、そこに新たな試みを加えて演奏することを目指していた。前述のようなハーモニーの構築、リズムを鋭敏に扱うことで音楽の構造を明確に示す。さらにブラームスの譜面に内在するベートーヴェンの要素に光を当てることなどであった。

第1楽章冒頭からやや速めのテンポ設定。序奏部のティンパニ(ヴィンセント・フォーゲル)によるC(ド)の連打もやや硬質なサウンドでしっかりと響かせる。今では当たり前のように行われる提示部の繰り返しは20世紀の巨匠と同じく行わない。(第4楽章でも同じ)ベートーヴェンの交響曲第5番第1楽章のリズムと同じ音型を強調。これが頻出する第1楽章だけではなく、第3楽章の中間部、そして第4楽章でも一貫して同様の扱いをしていた。第4楽章では展開的再現部の267小節からホルンと木管によってこの音型を強奏する箇所で、譜面上ではホルンは2回しか吹かないのだが、20世紀の巨匠と同じく木管とユニゾンで4回演奏させ、このリズムを一層強調してみせた。(最近の演奏はほとんどが譜面通り2回のことが多い)

コーダに入ると怒涛のような推進力をもって音楽が展開し、全楽器によって再現されるコラールの旋律はこれまで聴いたことがないほどの圧倒的な音量と弦楽器も含めた厚い響きで輝かしく演奏された。まさに今のBPHの驚異的なポテンシャルを全開にした圧巻のフィナーレであった。終演しオケ退場後、ペトレンコの〝ソロ・カーテンコール〟が1回行われた。

なお、今回の来日公演では25/26シーズンからトライアル奏者として採用された日本のヴァイオリニスト、吉田南が両公演に第1ヴァイオリンのパートで出演していた。試用期間を無事にクリアして正団員に採用されるよう応援したい。

公演データ

キリル・ペトレンコ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 日本公演2025

〇11月19日(水)19:00 サントリーホール (プログラムA)

コンサートマスター:樫本 大進

ヤナーチェク:ラシュスコ舞曲

バルトーク:「中国の不思議な役人」組曲

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年改訂版)

〇11月22日(土)15:00 ミューザ川崎シンフォニーホール(プログラムB)

コンサートマスター:ノア・ベンディックス=バルグリー

シューマン:「マンフレッド」序曲Op.115

ワーグナー:ジークフリート牧歌

ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。