ニュアンスに富んだマリオッティの指揮に脱帽

今年(2024年)11月、東京・初台の新国立劇場でロッシーニの最後のオペラ「ギヨーム・テル(ウィリアム・テル)」が、大野和士芸術監督の指揮で上演される。日本では序曲ばかりが有名で、原語(フランス語)による舞台上演はこれがはじめてだが、作品の価値を考えると、いままで顧みられなかったのが不思議である。

昨秋、新国立劇場の「ドン・パスクワーレ」で表題役を歌うために来日したバスのミケーレ・ペルトゥージは、「ギヨーム・テル」は「イタリア人の手によるもっとも偉大なオペラ作品」だと語っていた。事実、古典主義の枠から出るのを躊躇していたロッシーニが、ロマン主義の世界に足を踏み出し、その後のグランド・オペラ、あるいはヴェルディにも決定的な影響をあたえた作品で、私自身、すぐれた演奏で聴いた直後に「オペラの歴史はここで終わってもよかった」と真剣に思ったほどである。

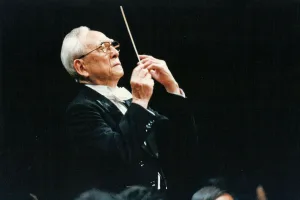

そう思ったときの指揮者であったミケーレ・マリオッティが、ミラノ・スカラ座でこのオペラを指揮するというので、聴き逃せない。3月下旬にミラノへ赴いた。表題役はペルトゥージだった(3月26日鑑賞)。

序曲から雄弁で、このオペラのなんたるかが十全に語られる。低弦とティンパニだけで奏される序奏からロマン主義的情緒が濃厚で、続いて嵐を表すアレグロも、静寂を表すアンダンテも、精妙かつニュアンスが無限である。そこから一気にアレグロ・ヴィヴァーチェによるスイス軍の行進に移って昂揚(こうよう)しても、ニュアンスは引き継がれる。あおるような手さばきは一切なく、軽妙さは失われず、爽快きわまりない。

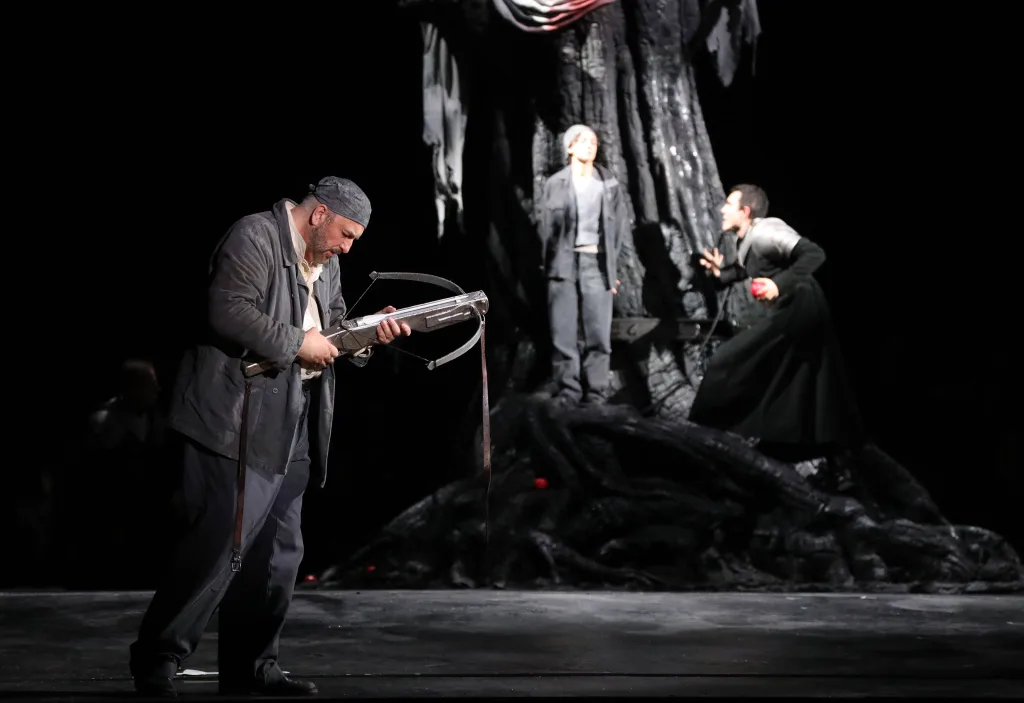

舞台は14世紀のスイス。アルプス地方の民衆が弓の名手であるテルを中心に、ハプスブルクの圧政のなかで自由を勝ちとるまでが描かれ、そこにスイスの青年アルノールとハプスブルクの皇女マティルドの純愛がからむ。また、舞台となるアルプスの自然が音楽で描写される。

マリオッティの音楽は抑揚に富んでキレがあり、序曲に現れた叙情的な自然描写を交えつつ、ニュアンス豊かに音楽を運ぶ。旋律美がたっぷりと表現されつつ、細部まで緻密で強弱が適切につけられる。全体が見事に構築され、どこにも弛緩がない。音楽がまるで人間の脈のように息づき、場面の空気感までが漂ってくる。

終演は0時近くても長さを感じなかった

黒を基調にしたキアーラ・ムーティの演出は、おそらく昨今のウクライナやガザ地区の情勢に触発されている。スイスから切り離されている点は、ロッシーニの音楽がスイスの景色を濃密に感じさせるだけに、少し気になった。また、処刑や拷問のシーンがリアルに描かれた点は、どうなのだろうか。というのは、ロッシーニはこの作品でロマン主義に足を踏み入れながらも、古典主義的な品位、すなわち、どぎつい表現からの距離は維持していたと思うからである。

しかし、多少の違和感はものともしないほど管弦楽が充実し、すぐれた歌手と合唱がそれとからみ合った。

テル役のペルトゥージは、格調高い声と表現にあらゆる感情をにじませる。第3幕、総督ジェスレルの命で、息子ジェミの頭に載せたりんごを射抜かざるをえず、その前にアリア「動いてはいけない」を歌うが、高貴な低声に複雑な心中がにじんで涙を誘われた。

アルノール役のディミトリー・コルチャック(テノール)は、元来、音楽性と高度な技巧が両立した歌手だが、以前より声に力強さと輝きが加わった。しかも、メッザヴォーチェなどで声の強弱を自在に操れるので、表現の幅が非常に広い。第4幕の著名なアリアは、頻発するハイCもふくめて出色のできだった。

マティルド役がマリーナ・レベカからサロメ・ジーチャ(ともにソプラノ)に変更になったのは残念だった。アジリタが比類ないジーチャだが、レガートで美しい旋律を描くのは必ずしも得意ではないようだ。もっとも、周囲の完成度が高すぎるのが気の毒だった面もいなめない。

批判校訂版による上演で、かなりのカットが加えられる上演が多いなか、カットはごく一部にかぎられた。このため上演時間は正味4時間におよび、18時30分に開演しながら終演は0時近くなったが、これだけ音楽が充実していると、少しも長く感じない。聴けたのはまぎれもなく、イタリア・オペラ史上の最高傑作だった。

(香原斗志)

公演データ

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。