初登場!新鋭マトヴィエンコの〝細やかさと活力〟〝技と艶〟を共生させる才腕が光る

ベラルーシ出身の新鋭指揮者ドミトリー・マトヴィエンコが初登場(初来日)した東響定期。彼は、2021年マルコ国際指揮者コンクールで第1位を獲得し、既に多くの楽団を指揮しているが、日本では未知に等しい。プログラムは、ラヴェル「道化師の朝の歌」、同じく組曲「マ・メール・ロワ」、ストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」(1947年版)。物語性のある音楽への指向性がうかがえる内容だ。

本日は全て対向配置。ピッツィカートが明確で瑞々しい「道化師の朝の歌」の冒頭から耳を惹き付けられる。ここはまさに朝の始まりのように爽やかだが、次第に熱っぽさを帯びていき、気だるい中間部との対比も鮮やか。その後も細かい動きが明確な好演が展開された。続く各曲も同様で、「マ・メール・ロワ」も精緻・精妙かつしなやか。後半の「ペトルーシュカ」も明瞭にして生気と活力に富んでいる。

なお、「道化師〜」のファゴット(福士マリ子)をはじめ、各楽器の雄弁で巧みなソロが終始光っていた。

マトヴィエンコは、楽譜に書かれた音符や指示を全て明確に表出することによって、自然な抑揚やドラマ性を生み出す指揮者といった印象。〝細やかさと活力〟〝技と艶〟を共生させる才腕の持ち主ともいえようか。オーケストラ音楽の喜びを満喫させるその演奏に聴衆も満足したのか、無名の指揮者には珍しく、終演後に一人呼び出され讃えられていた。

彼は東響が独自に目付け&招聘し、今来日での指揮も明日(新潟定期)を含めた2公演のみだという。こうした精鋭の発掘も見逃せない成果だ。

(柴田克彦)

公演データ

東京交響楽団 第721回定期演奏会

2024年6月15日(土)18:00 サントリーホール

指揮:ドミトリー・マトヴィエンコ

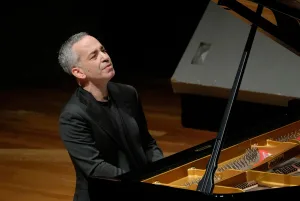

ピアノ:高橋優介

管弦楽:東京交響楽団

プログラム

ラヴェル:道化師の朝の歌(管弦楽版)―「鏡」より

ラヴェル:組曲「マ・メール・ロワ」

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)

しばた・かつひこ

音楽マネジメント勤務を経て、フリーの音楽ライター、評論家、編集者となる。「ぶらあぼ」「ぴあクラシック」「音楽の友」「モーストリー・クラシック」等の雑誌、「毎日新聞クラシックナビ」等のWeb媒体、公演プログラム、CDブックレットへの寄稿、プログラムや冊子の編集、講演や講座など、クラシック音楽をフィールドに幅広く活動。アーティストへのインタビューも多数行っている。著書に「山本直純と小澤征爾」(朝日新書)。