「演奏家たちは、評論家の批評など全然気にかけていません」

入山功一さん(AMATI代表取締役社長、日本クラシック音楽事業協会会長)が、のっけからそう切り出した時には、私も少々驚いた。これは以前、昭和音大で行われた「演奏会評」についてのシンポジウムで、平野昭さんが「紙媒体での評論」、私が「インターネットでの評論」、入山さんが「マネージャーの立場から見た評論」というテーマでパネラーをつとめた時のことである。ただし彼の話は、こう続いた。「……にもかかわらず彼らは、演奏会のあとではネットや、あらゆる媒体を検索しまくり、自分の演奏会の『反応』を探すんです。たたかれるのは嫌だ。でも、もっと嫌なのは『無視される』ということですね」。

入山さんの話を聞いて、そうだろうな、それ解る、と私も思った理由は、もう50年も前のこと、私がFM東京のディレクターだった時、確か朝日新聞だったと記憶するが、放送批評欄で某放送評論家が私の制作した番組を取り上げ、パーソナリティが「締め」に述べたコメントについて「楽しい番組だったが、終りの一言が全てをぶち壊した」と批評し、さらにご丁寧にもその記事に「最後の一言でぶち壊し」と大きな活字の見出しがついていたので、「こいつ、番組のつくり方などなんにも解らないくせに勝手なこと言いやがって。またこんな見出しをつける新聞も新聞だ」と憤慨した体験があったからである。

とはいうものの、やはり私もそれ以降、大きな番組を作るたびに、放送批評で取り上げてくれないかな、と思うようになってしまったのだ(ありがたいことに、それ以降も数回、あれこれ書かれたことがある)。それゆえ、「言われる側」の心理も、多少なりとも心得ているつもりなのだが……。

こんなことがのちのちまで鮮烈な記憶として残ったのは、たとえ承服できずとも、あるいは論点に食い違いがあっても、その批評が率直極まるズバリとした言葉で書かれていたからではないか。その評論家は、とにかく真剣に私の番組を聴いてくれていたことに間違いないのである。そして共感と反論とを、正直に書いてくれたのである。かように、自己の立ち位置と気持ちに忠実に、しかも飾らずに書かれた批評は、なまじ玉虫色の賛辞よりも、むしろ永く記憶に刻みつけられる。

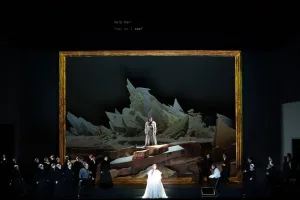

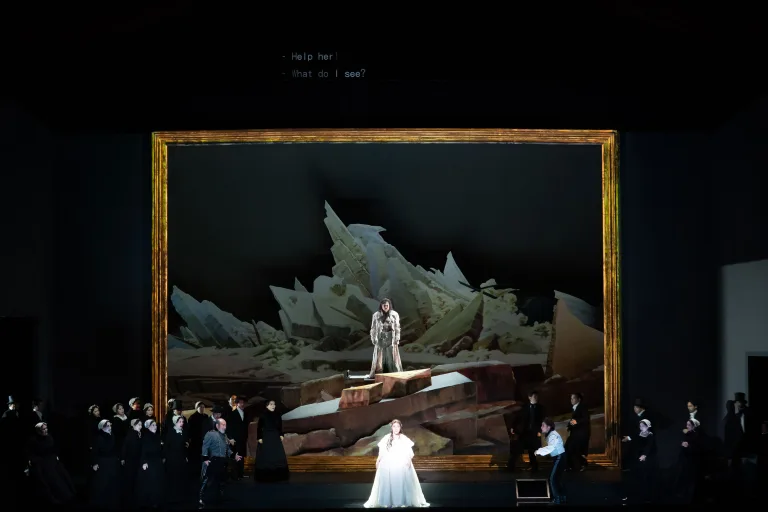

考えてみると、昔はこういう「歯に衣着せぬ」率直極まる評論をする人がたくさんいたものだ。強気な山根銀二氏、情熱的な野村光一氏、温厚な宮澤縦一氏も然り。同じく温厚な方だった寺西春雄氏さえ、たとえば1960年に二期会が日本初演したワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」については「音楽芸術」誌の1961年1月号で「この楽劇に対して、抱いていたイメージを、つぎつぎに破壊されて、いまや八方破れの悲しさだ」と猛烈な表現で批評していたほどだ。批判ひとつ言うだけでもあれこれ気遣いが必要とされるような今日、こんな豪快な批評にはなかなかお目にかかれないだろう。

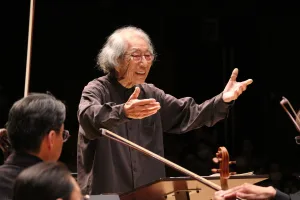

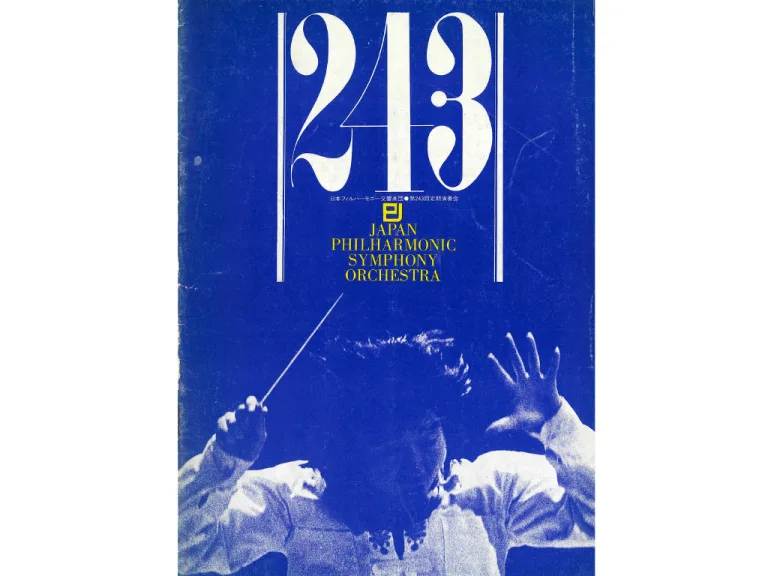

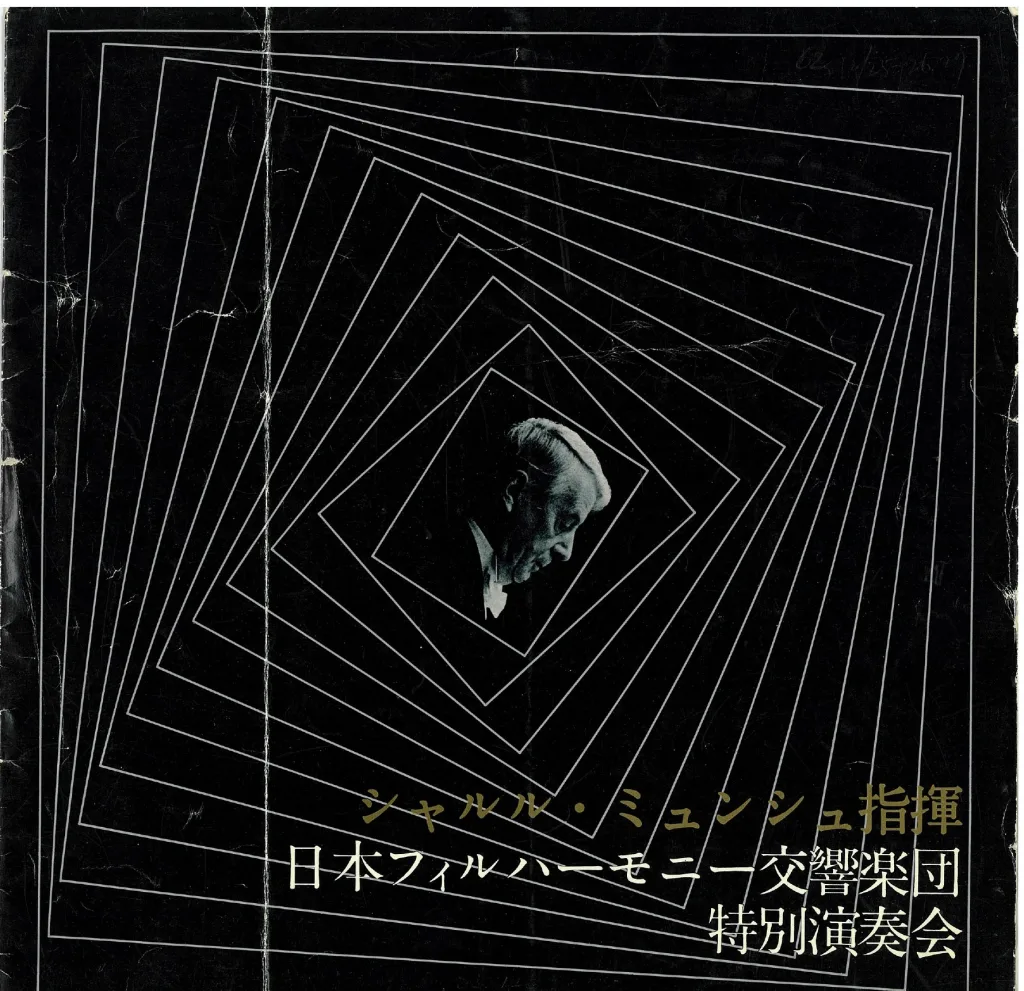

印象深いのは、これも峻烈な批評姿勢で有名だった大木正興氏のことだ。1962年にシャルル・ミュンシュが日本フィルに客演して指揮したベートーヴェンの「第9」では、第4楽章冒頭で金管の大部分が落ちて混乱が生じた。大木氏はこれについて、金管群の不備を新聞紙上で痛烈に批評した。だがこれは実際には、ティンパニの山口浩一氏が「低く指揮棒を構えて自分をじっと見たミュンシュの眼の物凄さに金縛りになり、彼が指揮棒を動かした瞬間に思わず身体が動いて、みんなより早く飛び出してしまった」ことで起こった大混乱だったというのだ。

山口氏はそれを大木氏に説明しに行き、責任は金管ではなく全て自分にあるゆえ、記事を訂正していただけないだろうか、と頼んだ。すると大木氏は、「いや、裏の事情がどうあろうと、私には金管が落ちた、というように聞こえたのです。私は自分が聴いたとおりのことを正直に書きます。訂正はしません」と答えたそうである。——これは、山口氏ご本人から聞いた話である。

とうじょう・ひろお

早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。