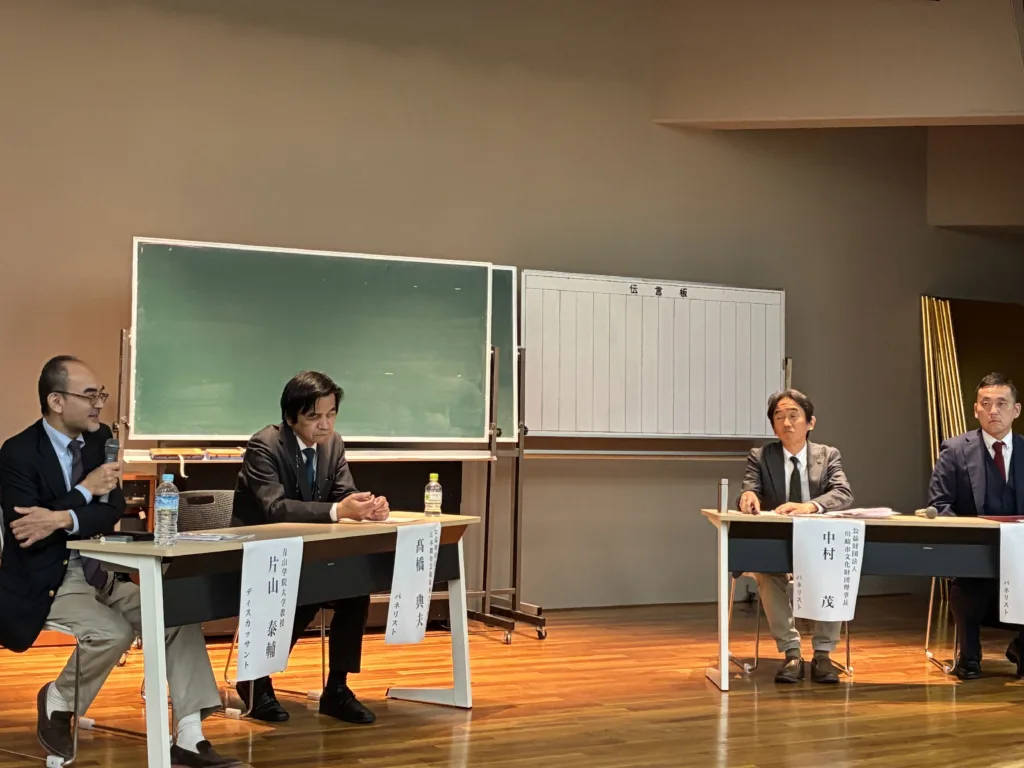

公益財団法人日本舞台芸術振興会(NBS)の高橋典夫専務理事がこのほど開催された「文化経済学会〝日本〟秋の後援会」でパネリストを務め「公立劇場とそこで生きる文化芸術を未来に繋げるために」というテーマで討議を行った。高橋氏のほか公益財団法人川崎市文化財団の中村茂理事長、國學院大學人間開発学部の備前嘉子文教授がパネリストを務めた。

「日本・東京における劇場問題と未来への展望」というテーマでパネル発表を行った高橋NBS専務理事は東京・上野の東京文化会館の改修工事による長期休館を契機にNBSをはじめとするオペラ・バレエの上演団体が直面する問題について指摘した上で、国や地方公共団体の文化芸術に対する予算措置などの厳しい現状を紹介し、問題提起を行った。

高橋氏の発言要旨は次の通り。

日本は劇場不足の問題に直面している。東京文化会館の改修(2026年5月から28年10月末まで休館予定)はバレエやオペラの公演に深刻な影響を与える。この話をすると、サントリーホールでやれば?と言われるが、バレエやオペラの舞台に必要な機構を備えている劇場とホールは全く違う。

同会館の改修期間は3年で非常に長い。立地的に深夜工事も可能と考え、工期短縮を提案してみたが、働き方改革は厚労省の管轄で自分たちは何もできないという回答だった。同会館を本拠地とする東京バレエ団はダンサーだけで約80人を抱え、公演活動を継続する必要がある。地方や海外の公演でしのぐしかないが、それでは交通費や宿泊費、運搬費などがかさみ、国や東京都の補塡(ほてん)がなければ厳しい。

海外では劇場の改修が予定される場合、それに備えた計画が進められる。例えば、ミラノ・スカラ座では代替施設としてアルチンボルティという小型の劇場が用意された。しかし、日本はそうはなっていない。その理由の一つに劇場専属の芸術団体がほとんどないという状況がある。

ひとつの解決策としては、地方の劇場と実演団体がフランチャイズ契約を結び、使用料を優遇してもらう代わりに作品を提供していくなどの関係を築いていく方法があるのではないか。

韓国は日本の4倍の文化予算があり、舞台芸術については15倍ともいわれている。そのほかの面でも、新しい劇場を造ったり、新しいことを積極的に取り入れたりするなど、大きな差を感じる。

舛添要一前東京都知事の時代から継続して劇場問題を訴える運動をしてきたが、例えば築地の跡地にできるのは1200人程度の劇場で、市民ホールと変わらない。日本には劇場文化がないとしか思えない。デベロッパーがもうからないことはやらない。残念ながら現場の声がほとんど届かないのが日本の現状で、問題解決の道筋は見えていない。