薫り高い声による正統的歌唱と加わる多彩なニュアンス

立ち姿にも歌にも都会的な洗練が感じられるイザベル・レナードは、生まれも育ちもニューヨークだ(母方の祖先はアルゼンチン人でラテンの血も流れている)。地元のジュリアード音楽院を卒業し、25歳にして早くも、グノー「ロメオとジュリエット」のステファノ役でメトロポリタン歌劇場(MET)にデビューを果たしている。

アメリカの歌手として典型的なエリートコースを歩んでいるレナードが、日本の聴衆の前に初めてお目見えしたのは2013年だった。サイトウ・キネン・フェスティバル松本で小澤征爾の指揮のもと、ラヴェル「子どもと魔法」と「スペインの時」に出演したのだ。活発な子どもと時計屋の女房を見事に演じ分けて存在感を示すと、翌年にはMETライブビューイングで上映された「コジ・ファン・トゥッテ」で、すぐれたドラベッラを歌った。

このころすでにザルツブルク音楽祭やウィーン国立歌劇場の常連でもあったが、認識が甘かったことに、私のなかでは「わりとよい歌手」という評価にとどまっていた。レナードの歌唱に衝撃をうけ、甘い認識を改めたのは2016年12月、ボローニャ歌劇場でのマスネ「ウェルテル」でシャルロットを聴いたときだった。

深く艶やかで適度なかげりがある薫り高い声は、このオペラに宿る憂愁の空気と見事に合い、揺れ動くシャルロットの感情が細かなひだまで表現された。そして抑えきれない感情の爆発を描いても、息がコントロールされ、端正なスタイルが保たれる。シャルロットの揺れる心への感情移入を強いられ、この歌手はただものではないと確信した。

舞台上の鮮やかな身のこなし

ベルガンサ、テバルディ、カラスをよく聴いてきたというレナード。そこに歌唱のオーセンシティーの原点が見える。ただ、彼女は単なる正統派で終わる歌手ではない。昔ながらの正統派に欠けていたニュアンスや色彩をフレーズに巧みに加え、役柄に現代的な立体感を与える。その歌は今日的に洗練されている。

子供のころからバレエを続けていて、高校卒業後はミュージカル専門の音楽学校かジュリアード音楽院かで迷ったそうだ。しかし、身体的パフォーマンスを長く経験したという蓄積は、舞台上の鮮やかな身のこなしにつながっている。

テクニックの引き出しも多い。たとえばロッシーニ「セビリャの理髪師」のロジーナも十八番で、音節を切り分けながら敏捷(びんしょう)に歌う力にも不足がない。

それでもレナードの真骨頂はレガートにある。高雅な声で旋律をなめらかにつなぎ、美しく洗練されたフレージングは常にニュアンスに富む。そうした彼女の美質は、イタリア・オペラではないが、METライブビューイングでも上映されたマスネ「シンデレラ」や、R・シュトラウス「ナクソス島のアリアドネ」の作曲家などでも存分に味わえた。2023年(5月26日~6月1日)には「ばらの騎士」にオクタヴィアンで登場する。

だが、アジリタも容易なほど声を自在にコントロールできるから、洗練されたレガートを聴かせることができるのだと、最後に強調しておきたい。

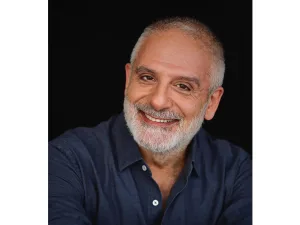

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリアを旅する会話」(三修社)、「イタリア・オペラを疑え!」(アルテスパブリッシング)。ファッション・カルチャー誌「GQ japan」web版に「オペラは男と女の教科書だ」、「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。