磨き抜かれた声と力強さ、柔軟な装飾

すべてが理想的にバランスされたディーヴァ

すぐれた歌手の演奏を聴いて、ある音楽への理解が一気に深まることがある。そんな機会の一つがマリア・アグレスタとの邂逅(かいこう)だった。

2010年8月、中部イタリアのマチェラータ音楽祭。座席数550のラウロ・ロッシ劇場でヴェルディ「アッティラ」を観て身震いした。オダベッラ役のアグレスタの声がみずみずしく、絹のように滑らかで光沢があったのだが、それは彼女の魅力の一端にすぎなかった。

「アッティラ」が初演された1846年当時、若きヴェルディの作品はまだ先輩のドニゼッティやベッリーニらの強い影響下にあって、とくにソプラノの役には、アジリタなどの装飾的なパッセージが織り込まれ、その典型がオダベッラだった。

とはいえヴェルディだから、感情の強い表出も求める。このため、オダベッラも強靭(きょうじん)な声のソプラノが歌いがちだが、この役はコロラトゥーラを適切に表現できないと破綻をきたす。一方、アジリタが自在のソプラノは旋律に強い情感を込められない。結果的に、オダベッラ役は上ずったように歌われることが多かった。

ところが、アグレスタの声はふくよかに響きながら、どんな音域をどんな速度で歌っても、技巧的な装飾をほどこしても、まったく乱れなかった。アジリタを敏捷(びんしょう)かつ正確に歌い、一気に高音に駆け上がっても絶叫にならない。低音もピアニッシモも美しい。

そのうえ、ロマン主義の申し子であるヴェルディが込めた喜怒哀楽を、声に過剰なアクセントをつけることなく、自然に表出させる。

私はこの晩まで、オダベッラのパートがこれほど美しいとは知らなかった。ヴェルディの初期のオペラはこう歌うべきだ、という啓示のようでさえあった。

はじめはメゾ・ソプラノだった

じつは、アグレスタは2007年まではメゾ・ソプラノで、その年に行われたスポレート実験劇場の日本公演で来日し、「セビリャの理髪師」のロジーナ役を歌っていたが、ソプラノに転向して一気に開花した。

2012年10月には、サントリーホール主催の「オペラ・ガラ」で来日。「ノルマ」からチレア「アドリアーナ・ルクヴルール」やプッチーニ「蝶々夫人」まで、多様なオペラのアリアや重唱を歌った。音圧が高く技巧的にも万全で、ロマンティックな表現力も備えているから、歌えるオペラの幅も広い。

2015年にトリノ王立劇場で聴いた「ノルマ」のタイトルロールでは、磨き抜かれた声による崇高な表現に酔わせてもらった。その後、調子を崩した時期もあったが、すぐに持ちなおして、見事な歌唱を披露しつづけている。

昨年12月には、「英国ロイヤル・オペラ・ハウス シネマシーズン」で、アグレスタがタイトルロールを歌う「蝶々夫人」が上映されたが、圧巻の蝶々さんだった。磨き抜かれたビロードのような声で、ピアニッシモはあまりにも美しく、強く表現しても自然に響く。そして、声のなかに蝶々さんのあらゆる感情が深く刻まれている。私にとっての蝶々さんのスタンダードはアグレスタになった。

再来日が、それもオペラでの来日が待ち望まれる。

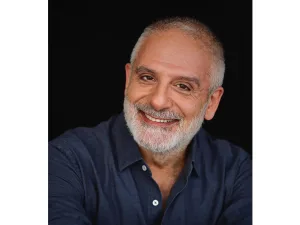

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリアを旅する会話」(三修社)、「イタリア・オペラを疑え!」(アルテスパブリッシング)。ファッション・カルチャー誌「GQ japan」web版に「オペラは男と女の教科書だ」、「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。