自然な発声、透明な声、超高音と 女優なみの表現力の両立

ナタリー・デセイの登場は衝撃的だった。きわめて抒情的な声は魅惑的な倍音に包まれ、透明な美しさを湛えている。それを自在に操ってのコロラトゥーラの輝きは比類なく、高音はF(ファ)までまったく無理なく駆け上がり、聴き手を陶酔の境地へと導く。聴き手は一種の魔力にやられてしまう。

このためキャリア初期のころは、リヒャルト・シュトラウス「ナクソス島のアリアドネ」のツェルビネッタや、ジャック・オッフェンバック「ホフマン物語」のオランピア、モーツァルト「魔笛」の夜の女王などの役を得意とし、世界的には特にオランピア歌いとして名を馳せた。

しかし、初期からたんなる技巧的なソプラノとは一線を画していた。きわめて自然に息に載せられた完璧な発声は、凡百の歌手のそれとの隔たりが大きすぎ、お手本にならないと思えるほどだった。そして、その声はいつも深い感情を帯び、まるで女優が表現しているかのように演劇的な歌唱が生み出され、役によっては狂気すら帯びているように感じられた。

繊細さと大胆さのバランス

だが、2000年をすぎて喉の不調に見舞われ、2006年ごろにかけて複数回、喉を手術したようだ。その後は、天に届かんばかりの超高音は失われ、声の透明度も少々損なわれた。

高音などで喉に負担をかけすぎたせいなのか。原因はわからないが、その後は超高音が失われ、少なからず残念に思った。

しかし、もたらされたのは必ずしもネガティヴな状況ではなかった。中低音が豊かになり、歌える役が広がるとともに、歌唱表現自体は深まっていた。

たとえば、2007年4月にウィーン国立歌劇場で聴いたドニゼッティ「連隊の娘」のマリー役は、トニオ役のフアン・ディエゴ・フローレスを「食ってしまった」と評されるほどの名唱だった。声が重みを増した分、フレージングが充実し、持ち前の深い感情表現が、さらにみなぎるようになっていた。

彼女はもともと舞台上の動作もふくめて役に入りきる。マリー役でも、ときにやりすぎではないかと思うほど動き、繊細に歌ったと思うと、記譜された音をはみ出しそうなほど激しく声を揺らす。しかし、この繊細さと大胆さのバランスもまたデセイの魅力だった。そして激しく歌おうとも、楽譜から外れないように絶妙にセーブする。知性とテクニックが両立していてこそ可能な技である。

2010年7月、トリノ王立劇場の日本公演でヴェルディ「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」のヴィオレッタ役を歌った。第1幕最後のアリアの最後に付加する楽譜にないEs(ミ♭)は、以前ほど高音に余裕がないからこそむしろ、切実な感情が伝わった。第2幕、第3幕の劇的表現も、喉を壊す前の声では支えきれなかっただろう。また、透明な声を楽に操れたときにくらべ、発声に奥行きが生まれ、表現が磨かれていた。

近年の活動はコンサートが中心だが、一度は声帯を壊しながら、いまも繊細に歌いつづけることができるのは、特別な才能と並大抵でない努力があればこそだろう。

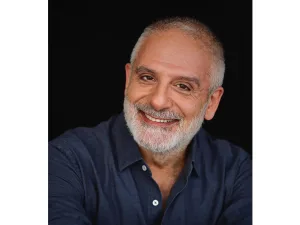

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリアを旅する会話」(三修社)、「イタリア・オペラを疑え!」(アルテスパブリッシング)。ファッション・カルチャー誌「GQ japan」web版に「オペラは男と女の教科書だ」、「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。