強い声を自在に操る柔軟なテクニックと

深い表現、頭抜けた演技力

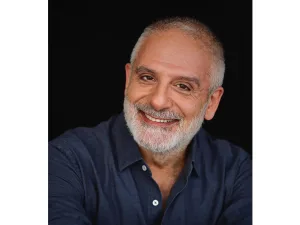

広い音域にわたる磨かれた表現力と、それぞれの曲の特徴をとらえて声を適応させる感性と柔軟性、さらには頭抜けた演技力までが備わっているソプラノが、リトアニア出身のアスミク・グリゴリアンである。

かつて、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場とともに来日したこともある、ドラマティック・テノールの故ゲガム・グリゴリアンのお嬢さんで、血筋であろうか、その声はかなり強靭だが、音圧を強くたもったまま、コントロールの利いた弱音を美しく響かせることもできる。

すでに2022年11月、ジョナサン・ノットが東京交響楽団を指揮した演奏会形式のR・シュトラウス「サロメ」のタイトルロールで、日本の聴衆にも強い印象を残している。彼女が国際的に高い評価を得るひとつのきっかけになったのは、2017年の、ザルツブルク音楽祭へのデビューとなったベルク「ヴォツェック」のマリーと、翌年の同音楽祭における「サロメ」だった。その評判どおりであることが日本でも確認されたわけだが、その結果、20世紀のドイツ・オペラが得意なソプラノと印象づけられているかもしれない。

だが、グリゴリアンはイタリア・オペラも得意としている。2017年の時点ですでに30代後半で、国際的ブレークにかぎれば少し遅咲きだが、20代のころはモーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」のドンナ・アンナ、ヴェルディ「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」のヴィオレッタ、「イル・トロヴァトーレ」のレオノーラ、「オテッロ」のデズデーモナ、レオンカヴァッロ「道化師」のネッダ、プッチーニ「ラ・ボエーム」のミミとムゼッタ、「マノン・レスコー」のタイトルロール……と、数々のイタリア・オペラを歌い重ねた。

その蓄積があっての、現在の彼女であることはいうまでもない。

強い声が帯びる色彩と深いニュアンス

たとえば、十八番のひとつ「蝶々夫人」。アリア〝ある晴れた日に〟で、冒頭の「Un beldi vedremo ある晴れた日に」と歌われるフレーズを、グリゴリアンほど制御されたピアニッシモで、しかも客席にしっかり聴こえるように届けられるソプラノは滅多にいない。

ベッリーニ「ノルマ」の〝Casta diva 清らかな女神〟を、精緻に、精妙に歌えるテクニックが彼女には備わる。一方、強靭な声を劇的に、しかし、美しさをたもったまま響かせることもできるので、叙情的な役柄が迫真性を帯び、ドラマティックな役柄に細やかな感情が反映される。むろん、高水準の音楽性が維持されたうえで、である。

2023年のザルツブルク音楽祭で歌ったヴェルディ「マクベス」のマクベス夫人は、押し出すように歌われることが多い役だが、グリゴリアンは強い声に帯びる色彩を細かく変化させ、微妙な表現を自在に織り交ぜながら、夫人の野望や失念を見事に表現した。また、同年末にウィーン国立歌劇場で歌ったプッチーニ「トゥーランドット」のタイトルロールでは、強い声を輝かしく響かせながら、同時に深いニュアンスを湛え、この姫の入り組んだ心情を浮き彫りにした。

だから、引く手あまたなのは当然だが、懸念も少しある。近年のレパートリーは声帯に負担がかかる役が多いだけに、歌いすぎで声を痛めなければいいが。また、東京の「サロメ」では、舞台上のオーケストラの大音響を突き抜ける声を出そうと努めていたが、その努力で声に無理な負担がかからなければいいが。

いずれにせよ、この稀有(けう)な才能が現在、全盛期を迎えているのはまちがいない。そのタイミングで、5月に東京でリサイタルを開いてくれる。しかも、プッチーニを中心にしたプロとR・シュトラウスを中心にしたプロの2回。グリゴリアンの全貌が明らかになる。

公演情報

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。