新譜ディスクのリリースは、そのオーケストラの発信力や充実度を測るバロメーター。意欲あふれる企画で、聴衆へ積極的にアプローチしている国内の有力楽団から、手ごたえあるライヴ盤が届いた。

<BEST1> 同率

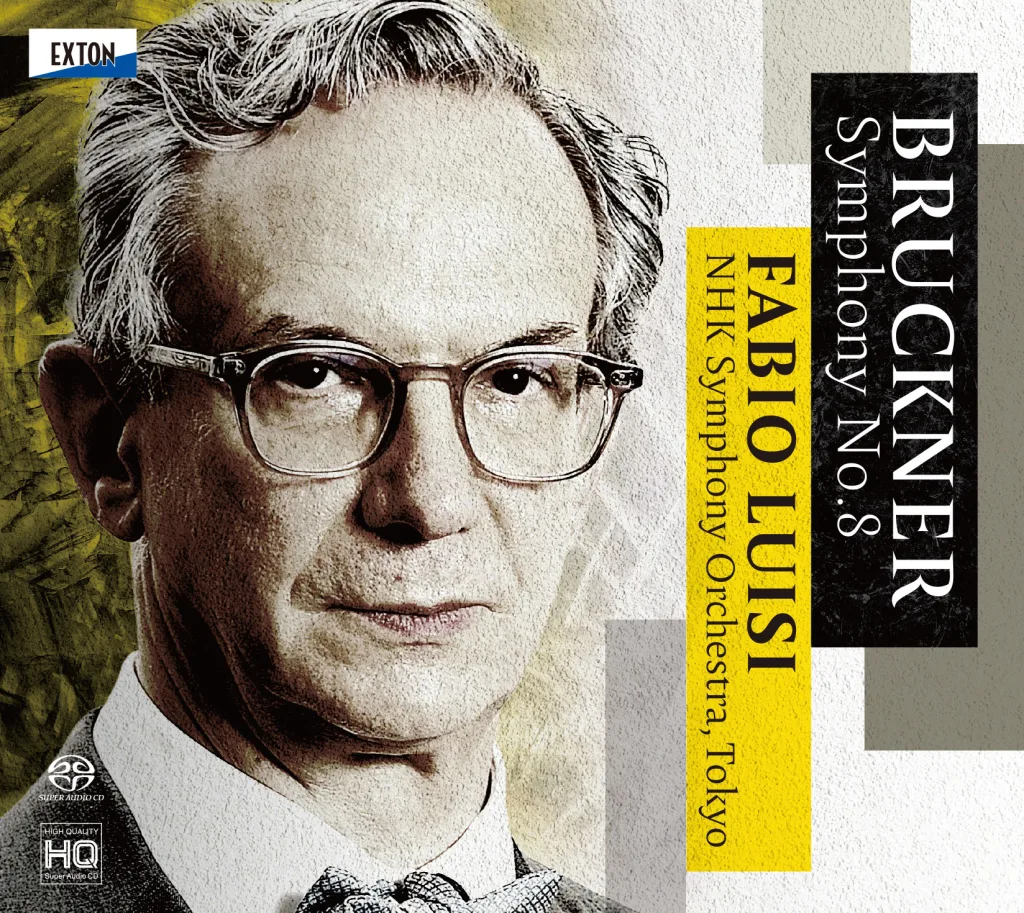

ブルックナー 交響曲第8番(初稿/1887年)

ファビオ・ルイージ(指揮)/NHK交響楽団

<BEST1> 同率

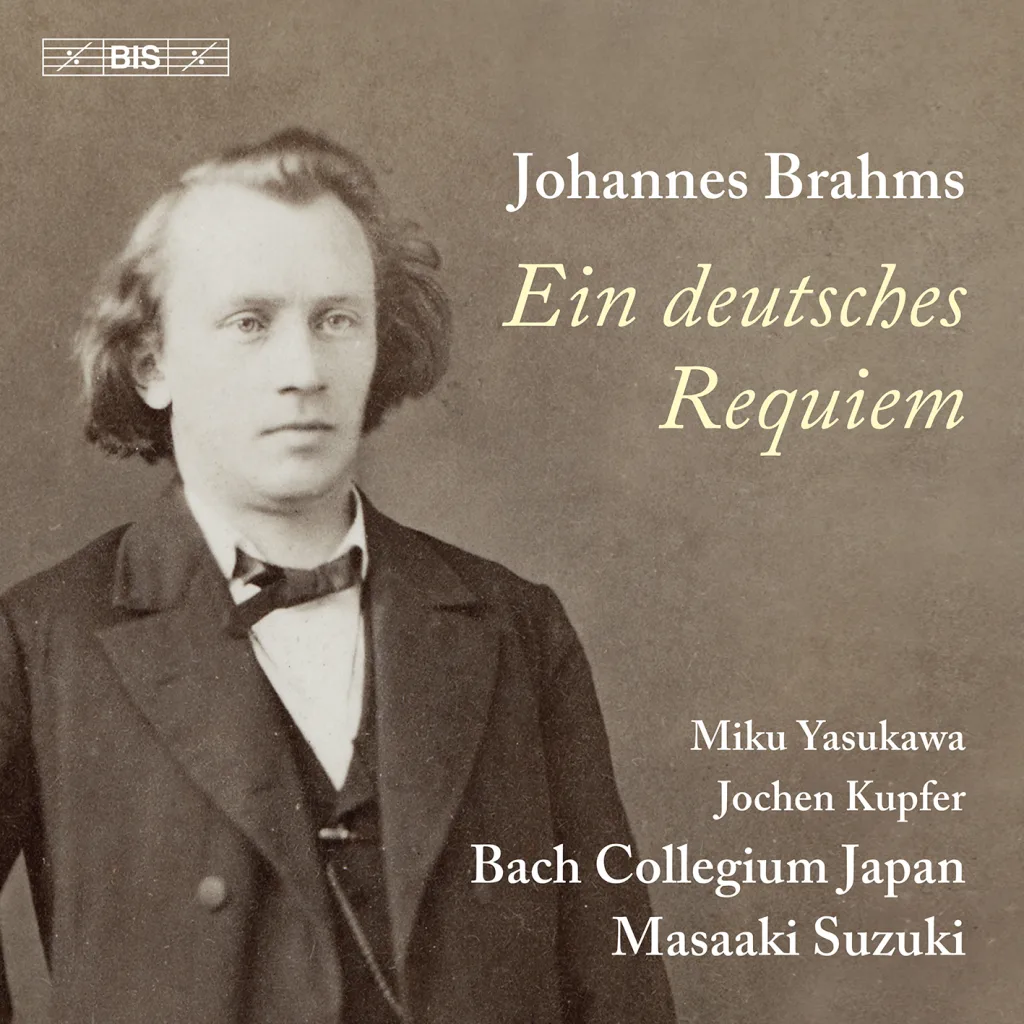

ブラームス ドイツ・レクイエム

鈴木雅明(指揮)/安川みく(ソプラノ)/ヨッヘン・クプファー(バス・バリトン)/バッハ・コレギウム・ジャパン(管弦楽・合唱)

<BEST3>

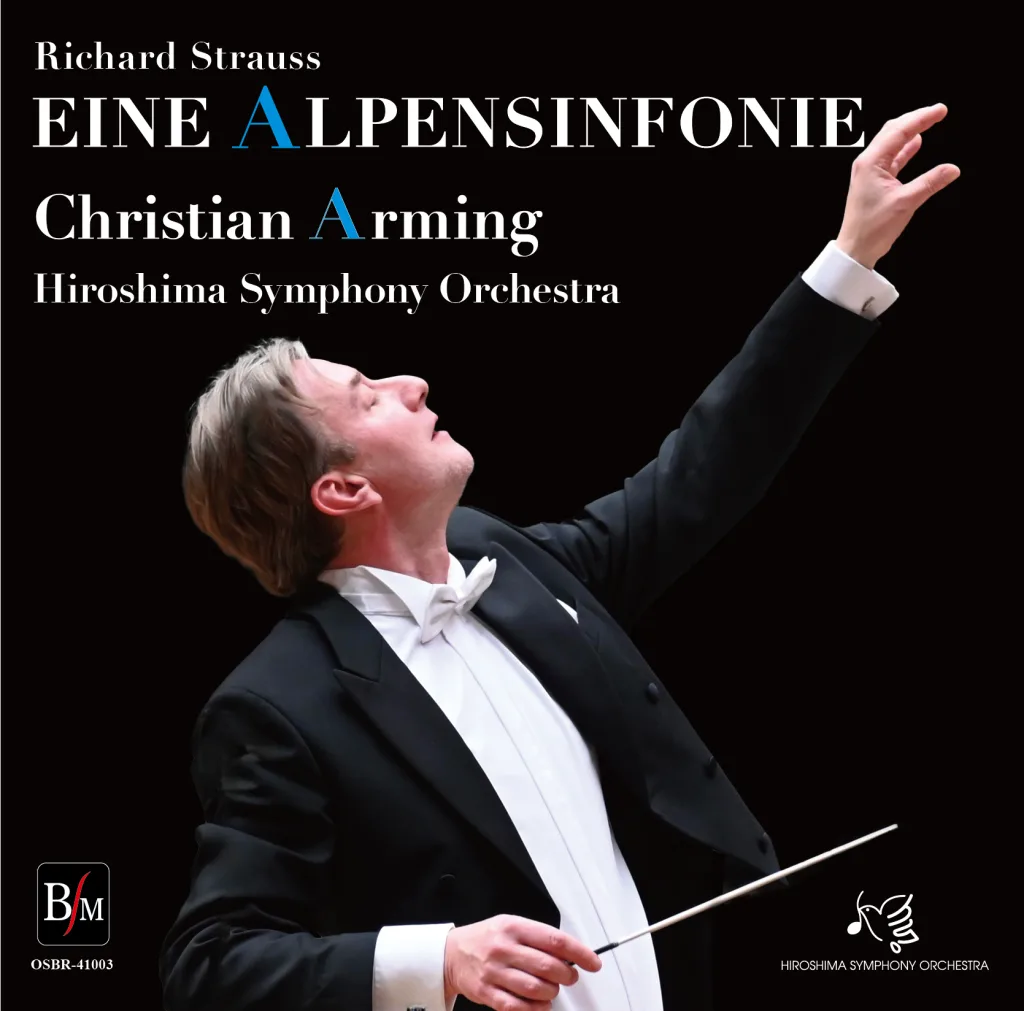

リヒャルト・シュトラウス アルプス交響曲 ほか

クリスティアン・アルミンク(指揮)/広島交響楽団

NHK交響楽団は首席指揮者ファビオ・ルイージとの欧州ツアーを成功裏に終えたばかり。関係の深まりを示す格好の証として、昨年9月にNHKホールで収録されたブルックナーの交響曲第8番(初稿)が、コンビ初の新譜で登場した。ブルックナー生誕200年を祝った昨年は、実演機会が少ないこの初稿を、同じ月に在京の2楽団が競演(もう一方は高関健指揮、東京シティ・フィル)する椿事が起きた。

N響初演を担ったルイージの解釈は、滑らかな起伏とカンタービレを柱にして、第2稿に通じる洗練されたブルックナー像を描き出した。N響の卓越した合奏能力が、壮大な音の伽藍を緊密に築く。会場で聴いた実演と比べ、当盤では人工的な残響が過多に聞こえる。

同様にピリオド楽器団体で一頭地を抜くのがバッハ・コレギウム・ジャパン。こちらも海外での評価がきわめて高い。N響のブルックナーと同率1位で、この「ドイツ・レクイエム」を挙げたい。指揮の鈴木雅明は、厳しい造形意識と深い信仰心に貫かれた真摯な解釈を展開。演奏全体にみなぎる研ぎ澄まされた緊張感が、聴き手の胸を打つ。

この種の楽器特有の雅味や陰影に満ちた音色と、精密に鍛錬された合唱団が織りなす純度の高いアンサンブルが聴きものだ。ドイツ語の精緻なディクションには、いつもながら感心させられる。会場の空気感を濁りなくすくい取り、各パートの解像度とのバランスがいい録音も、出色の仕上がり。

地方のオーケストラでも、広島交響楽団のように志あるチャレンジを続ける団体が増えてきた。日本と縁の深いクリスティアン・アルミンクが、音楽監督就任で披露したR・シュトラウス「アルプス交響曲」などのライヴ盤が出た。決して力ずくで押し切らず、優美な感覚をたたえる指揮者の特質が、よく表れた快演。オーケストラの集中度も高い。

ふかせ・みちる

音楽ジャーナリスト。早大卒。一般紙の音楽担当記者を経て、広く書き手として活動。音楽界やアーティストの動向を追いかける。専門誌やウェブ・メディア、CDのライナーノート等に寄稿。ディスク評やオーディオ評論も手がける。