新国立劇場で行われたヴェルディの「リゴレット」(マウリツィオ・ベニーニ指揮、エミリオ・サージ演出)についてリポートする。取材したのは5月28日の公演。(宮嶋 極)

新国立劇場が開場して四半世紀が経過、首都圏の日常における音楽生活においてこの劇場が果たしている役割は大きい。内外の実力ある歌手や演出家チーム、指揮者が常時出演し、一定レベル以上の公演を毎月のように開催する。チケット料金だって海外のオペラ劇場の引っ越し公演に比べると格段にリーズナブルである。レパートリーも蓄積され、これに新制作が加わって上演の多彩さと安定感は増してきた。この劇場がオープンする前には考えられないほど良好な鑑賞環境が整ったと筆者は感じている。今回の「リゴレット」の新制作上演もそうしたことを改めて実感させてくれる充実のステージであった。

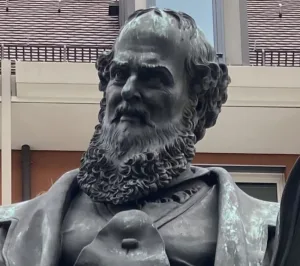

同劇場における「リゴレット」のプロダクションは今回で3作目。初回はアルベルト・ファッシーニ演出で2000年にプレミエ上演され、翌年と08年に再演されている。前回は13年にお披露目されたアンドレアス・クリーゲンブルクによるプロダクション。設定を現代のホテルに置き換えた、いわゆる読み替え演出であった。今回のエミリオ・サージの演出は、ほぼ台本に忠実な作りで(唯一、スパラフチーレとマッダレーナ兄妹の関係が変更されていた)、舞台美術は現代にも物語の設定通りにも見え、衣裳は設定通りの雰囲気で全体としてはオーソドックスでオペラのビギナーにも親しみやすい舞台に仕上がっていた。

歌手陣では題名役のロベルト・フロンターリがこの役の悲哀をうまく表現した味のある歌唱と演技で存在感を発揮。ジルダを演じたアルメニア出身のソプラノ、ハスミック・トロシャンは伸びやかで美しい声で好感が持てた。あえて個人的好みをいうと、もう少しだけヴィブラートを減らしてストレートな声で歌う箇所を増やした方がジルダの純真さがもっと伝わったのではないか、と感じた。マントヴァ公爵はペルー出身のイヴァン・アヨン・リヴァス。イタリアを中心に活躍し始めたテノールで声量と華やかさは十分だったが、レガートの表現にもう一工夫欲しかった。スパラフチーレの妻屋秀和もこの役の不気味な性格をうまく表した歌唱と演技で上演の成功を支えた。

この日、最も強い印象を残したのが指揮者のマウリツィオ・ベニーニである。イタリア・オペラらしい柔らかな響きを東京フィルから引き出し、軽やかで躍動感のある演奏は聴いていて心躍るものがあった。第1幕の前奏からニュアンスに富み、本編への期待が膨らむ音楽作りはオペラ指揮者としての手腕の高さを示すもの。後半のドラマチックな盛り上げ方も見事であった。

演出、歌唱、演奏のバランスの取れた誰もが楽しめるステージは、前述したようにこの劇場の存在意義を改めて示すものであった。

公演データ

(全3幕イタリア語上演、日本語字幕付き)】

5月18日(木)、21日(日)、25日(木)、28日(日)、31日(水)、6月3日(土)

新国立劇場オペラパレス

指揮:マウリツィオ・ベニーニ

演出:エミリオ・サージ

美術:リカルド・サンチェス・クエルダ

衣裳:ミゲル・クレスピ

照明:エドゥアルド・ブラーボ

振付:ヌリア・カステホン

合唱指揮:三澤 洋史

舞台監督:髙橋 尚史

リゴレット:ロベルト・フロンターリ

ジルダ:ハスミック・トロシャン

マントヴァ公爵:イヴァン・アヨン・リヴァス

スパラフチーレ:妻屋 秀和

マッダレーナ:清水 華澄

モンテローネ伯爵:須藤 慎吾

ほか

新国立劇場合唱団

東京フィルハーモニー交響楽団

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。