札響に新たな息吹をもたらす若きシェフ、グランディとの生気あふれる「英雄の生涯」

いきなり私事で恐縮だが、筆者が初めて聴いたオーケストラの生演奏はペーター・シュヴァルツ指揮の札響であった。今から半世紀以上も前のことである。中・高校生時代は会員になって定期と電力会社主催のコンサートに毎月通った。当時、弦楽器は12型の編成で、新聞の地元面に札響の記事が載ると楽団幹部が決まって「3管編成の曲ができるようなオケに成長させたい」との趣旨のコメントをしていたことを思い出す。あれから半世紀以上が経過した今、サントリーホールの舞台には16型4管の大編成の札響が堂々たる威容で並んだ。個人的には感慨深い光景であった。

肝心の演奏であるが1曲目、武満の「ア・ウェイ・ア・ローンⅡ」は弦楽器だけの作品でまさに12型で演奏された。繊細で透明感あふれる弦のサウンドは筆者にとっては懐かしさを覚える札響ならではの個性であり、それが質感を向上させて今に受け継がれていることが伝わってきた。シュヴァルツの後を継いだ岩城宏之が積極的に武満作品を取り上げていたことも脳裏に蘇る。以来、札響にとって武満は〝お家芸〟になったのであろう。

2曲目はドイツのバリトン、ベンヤミン・アップルを独唱に迎えてマーラーの「さすらう若人の歌」。やや線の細さを感じさせる歌唱ではあったが、グランディと札響は美しい弱音を駆使して表情豊かに支え、作品の世界観を繊細に描き出していた。

メインはリヒャルト・シュトラウスの「英雄の生涯」。冒頭の〝英雄〟からかなり速いテンポだったが、随所で旋律をタップリと歌わせていたことで、急ぎ過ぎている印象はなく、グランディの若々しい勢いが感じられた。前述の通り弦楽器は16型で対抗配置。面白かったのはトランペットもトロンボーン・テューバを挟んで下手側にB管3人、上手にEs管2人を配置し、弦の対抗配置と同じく双方の掛け合いを分離、可視化していたことである。一緒に並んで演奏していると気付かない新発見がいくつもあった。

〝英雄の伴侶〟のコンマス・ソロは田島高宏が担当。(トップ・サイドは会田莉凡)最初は少し緊張した様子だったが、演奏が進むにつれて硬さが取れて丁寧かつ端正なソロを聴かせた。

続く〝英雄の戦場〟はグランディのエネルギーが爆発したかのような激しさで、それは〝戦場〟の曲想に相応しいものであり、昔の札響からは想像がつかないほどの力強さでもあった。その一方で大音響が鳴っても交錯する複数の旋律が混濁することなく、さらに〝英雄の業績〟に進み、各パートが立体的に響きを構成し合い、対位法の妙味を分かり易く表現していたのはグランディの手腕と今の札響の充実ぶりを示すものであった。

大喝采に応えてヨーゼフ・シュトラウスのポルカ・シュネル「憂いもなく」をアンコール。「英雄の生涯」で乗った全員が参加したことで、賑やかな演奏となった。その賑わいの中で、同団正指揮者の川瀬賢太郎が打楽器メンバーに紛れ込み、掛け声の先導役を務めていたこともこのオケの今のムードを表す微笑ましい光景に映った。

(宮嶋 極)

公演データ

札幌交響楽団 東京公演2026

2月5日(木)19:00 サントリーホール 大ホール

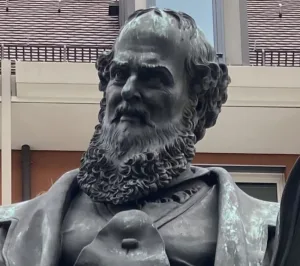

指揮:エリアス・グランディ

バリトン:ベンヤミン・アップル

管弦楽:札幌交響楽団

コンサートマスター:田島 高宏

プログラム

武満徹:ア・ウェイ・ア・ローンⅡ

マーラー:さすらう若人の歌

リヒャルト・ シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」Op.40

アンコール

ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ・シュネル「憂いもなく」

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。