ていねいな情景描写 スタイリッシュな歌唱 解像度の高い舞台

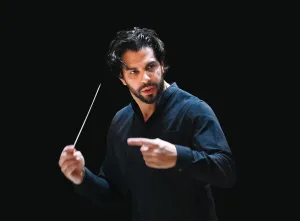

出だしは指揮のパオロ・オルミによるテンポに少し戸惑った。聴き慣れた「ラ・ボエーム」よりもかなり遅かったからだ。ところが不思議なもので、耳が慣れるとこれも悪くない。プッチーニの演奏では、ルバートを多用してドラマティックに盛り上げる指揮者が少なくない。だが、やりすぎるとプッチーニの緻密なオーケストレーションが壊れてしまう。

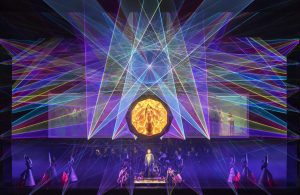

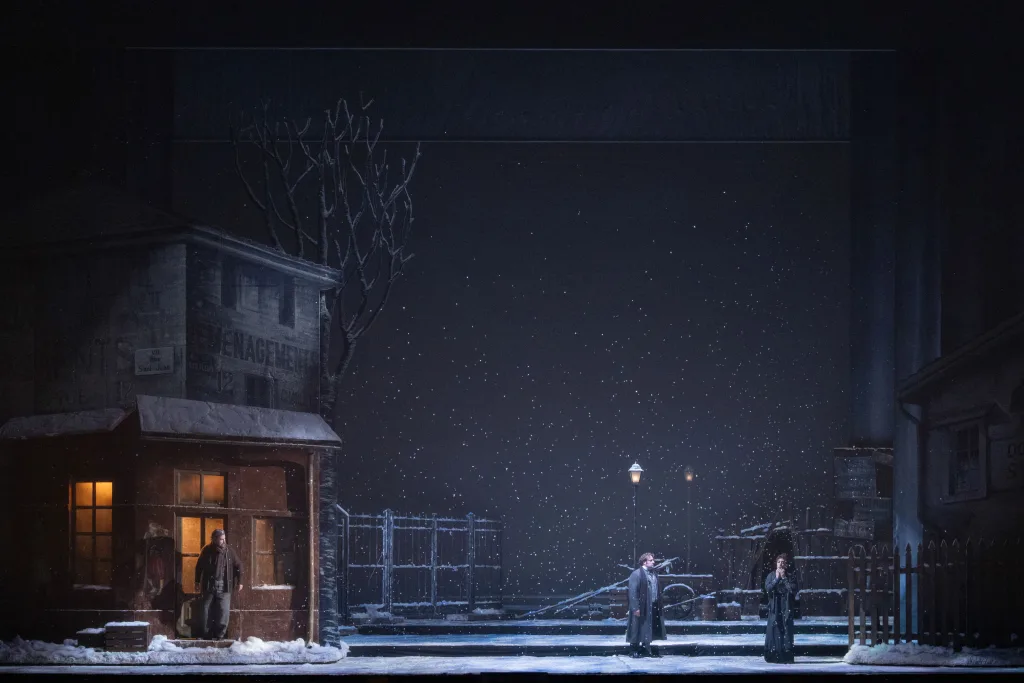

オルミの指揮のもとでは、東京フィルも振り回されたりせず、管弦楽による情景描写がいつになく味わえた。たとえば第1幕の、ストーブに投げ込んだ原稿が燃えては消える音。第3幕の、2月の寒い朝の空気を表す並行5度の下降音型。第4幕の、ミミの命が消えていく音の下降――。プッチーニの管弦楽による細やかな描写は、速いテンポで流してしまってはいけないものなのかもしれない。そう思わされた。結果として、粟國淳による写実的かつ叙情的な演出が、音楽によって深められた。

また、「ラ・ボエーム」に特有の甘美な旋律も、テンポが速すぎないほうが美しさは強調されるようだ(歌手の力量にもよるが)。その点、ルチャーノ・ガンチ(主催者表記=ルチアーノ)が歌うロドルフォの旋律は、魅力を増したように思う。このテノールはイタリアの青空のような声で、美しいレガートを奏で、適度に加えるポルタメントも優雅である。惜しむらくはやや色彩が単調なことで、もう少しニュアンスが加わると、役柄が格段に深まるのだが。

マルチェッロ役のマッシモ・カヴァッレッティも、スタイリッシュな歌唱でガンチとの相性もいい。若々しい声ではないが、若さは流麗な歌唱に内包されている。一方、コッリーネ役のアンドレア・ペッレグリーニ(主催者表記=ペレグリーニ)はみずみずしい声で、若き放浪芸術家らしさという点では随一だった。

ミミのマリーナ・コスタ=ジャクソンはどうだろうか。弾けるように輝くリリックな声は魅力的だが、レガートが少し上ずってしまうのが気になった。近年、ドラマティックな役を多く歌っているせいではないかと思う。とはいえ、その声自体が強い叙情性を発し、それがミミらしい。そう思えるのは大事なことだ。

ところで、この日は新国立劇場の新シーズンの開幕日だった。希望を持つにしては不透明なことばかりの時代状況で、この「ラ・ボエーム」が解像度の高い舞台だったのは、なにか希望につながる。漠然とそんなことを思いながら劇場を後にした。

(香原斗志)

公演データ

新国立劇場2025/2026シーズンオペラ

ジャコモ・プッチーニ「ラ・ボエーム」

10月1日(水)18:00新国立劇場 オペラパレス

指 揮:パオロ・オルミ

演 出:粟國 淳

美 術:パスクアーレ・グロッシ

衣 裳:アレッサンドロ・チャンマルーギ

照 明:笠原俊幸

舞台監督:髙橋尚史

ミミ:マリーナ・コスタ=ジャクソン

ロドルフォ:ルチャーノ・ガンチ(主催者表記=ルチアーノ)

マルチェッロ:マッシモ・カヴァレッティ

ムゼッタ:伊藤 晴

ショナール:駒田敏章

コッリーネ:アンドレア・ペッレグリーニ(主催者表記=ペレグリーニ)

ベノア:志村文彦

アルチンドロ:晴 雅彦

パルピニョール:髙畠伸吾

合 唱:新国立劇場合唱団

児童合唱:世田谷ジュニア合唱団

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

プログラム

ジャコモ・プッチーニ「ラ・ボエーム」

全4幕〈イタリア語上演/日本語及び英語字幕付〉

他日公演

10月4日(土)14:00、7日(火)13:00、9日(木)14:00、11日(土)13:00

新国立劇場 オペラパレス

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリアを旅する会話」(三修社)、「イタリア・オペラを疑え!」(アルテスパブリッシング)。ファッション・カルチャー誌「GQ japan」web版に「オペラは男と女の教科書だ」、「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。