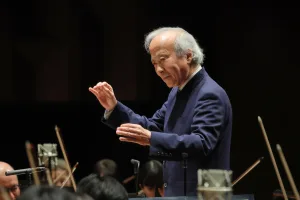

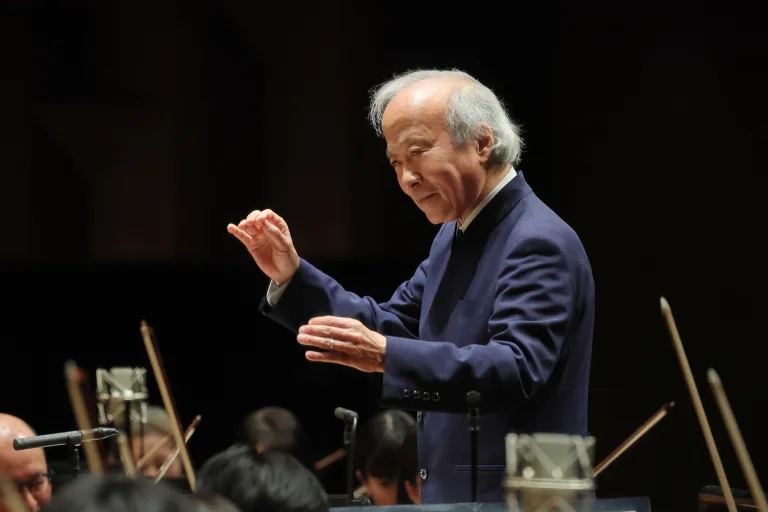

マーラー交響曲第7番の複雑な構造を立体的に解き明かしたケント・ナガノ&読響による斬新な演奏

米国出身の指揮者ケント・ナガノと読売日本交響楽団の共演第2弾はマーラーの交響曲第7番。ナガノは読響の高い合奏能力を活用してこの曲の複雑な重層構造を明晰に解き明かしていくことで、そこに内在する多様な要素に光を当てる斬新な演奏に仕上げていた。

第1楽章序奏、テノールホルンによる半音階進行のような旋律に続いてチェロとホルンによる第1主題が登場すると各パートの音量バランスが厳格にコントロールされ、曲が進むにつれて主旋律だけではなく対旋律、内声部の動きをクローズアップするかのように音楽が組み立てられていく。ナガノは第1ヴァイオリンなど主旋律を演奏するパートではなく、内声部を担当した際のヴィオラやチェロ・バス、管楽器に向かって指示を出すケースが目立つ。その結果、複数の旋律が折り重なる対位法の構造がクリアに表現され、そこから曲に内在するバロック的な要素が浮かび上がってきたから面白い。その一方で、内声部が強調されることで大編成のオケが織りなす入り組んだ和声にも光が当たり、無調に近い響きや複調的なハーモニーが20世紀に発表された作品らしい現代性を示すことにも繋がり、作品に秘められた二面性を如実に表現する形となった。

このアプローチは「夜曲」と題された第2楽章、第4楽章でも変わることはなかった。例えば第2楽章の主部、ロマンティックな雰囲気よりもハ長調なのかハ短調なのか定まらない不安定さが前面に打ち出され〝夜曲楽章〟の従来のイメージを覆すような斬新でモダンな音楽が創出された。

スケルツォの第3楽章はリズムの動きと各楽器の特殊効果が切れ込み鋭いタッチで演奏された一方で、南ドイツの民族舞踊レントラーの雰囲気を漂わせるなど、ここでも多様性が巧みに引き出されていた。

終楽章は下手をすると〝お祭り騒ぎ〟になってしまう異色の曲調であるが、ナガノは終始オケをしっかりグリップして絶妙なバランスを保ちながら、譜面に内在する多様性を解き明かしてみせた。一例を挙げよう。冒頭のティンパニのソロは多くの場合、フォルティシモで演奏されるが、この日はかなり抑制の効いた音量。譜面を調べてみるとフォルテ→フォルテピアノ→メゾフォルテと記されており、作曲家の指定通り演奏することで他の楽器の細かい動きがティンパニによってかき消されることなく聴き取ることができた。

この日のコンサートマスター、林悠介をはじめとするトップ奏者たちのソロも雄弁であり、演奏の方向性がしっかりと統一されていたのは当たり前ながら、なかなかできないこと。ナガノの高度な要求に応えた演奏は今の読響の高いポテンシャルを示すものであった。

(宮嶋 極)

公演データ

読売日本交響楽団 第651回定期演奏会

9月25日(木) 19:00サントリーホール 大ホール

指揮:ケント・ナガノ

管弦楽:読売日本交響楽団

コンサートマスター:林 悠介

プログラム

マーラー:交響曲第7番ホ短調「夜の歌」

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。