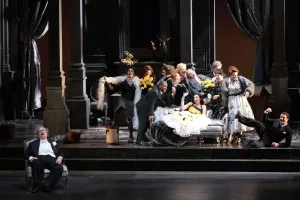

歓喜のブラヴォーに包まれたケント・ナガノと読響39年越しの初共演

39年ぶりに日本の常設オーケストラを指揮するケント・ナガノが読響と初共演。

野平一郎「織られた時IV~横浜モデルニテ」はナガノの委嘱作。トランペットのファンファーレや汽笛を模すホルンに導かれ、短いパッセージが強打するリズムと絡み合い「モデルニテ(近代性・現代性)」を象徴する音楽として拡大・縮小を繰り返す。トランペットの速いタンギング、トロンボーンのスライドのトリル、鋭い弦の応酬も含め、約8分に横浜の活力を凝縮。ナガノの明晰(めいせき)にして緻密な指揮が世界初演を鮮やかに導いた。

イタリアの名匠、ベネデット・ルポも読響とは初顔合わせ。モーツァルトのピアノ協奏曲第24番ハ短調は透明な音と陰影の刻々たる変化が核となり、これぞモーツァルトと言いたくなる名演。ナガノと読響も精妙な伴奏に徹し、室内楽的な親密さで寄り添った。

第1楽章は一音ごとの思索が光と影を描き、第2楽章ラルゲットはロンド主題が反復のたびに色合いを増す。第3楽章は8つの変奏の性格付けが明晰で、とりわけ第5変奏の独奏では右手の抒情から左手の流麗な低音への変化により、景色が一瞬で入れ替わるモーツァルトらしさが立ち上がった。第7変奏ではカデンツァ直前の間合いが深く、モーツァルトの深淵を見る思いがした。

アンコールのラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」は和声の微細な移ろいが美しく、追想の詩情に満ちた。

後半はシューベルトの交響曲第8番ハ長調「グレイト」。読響は12型(第1ヴァイオリン12人)から16型へ増強。全体は古典的な造形美に貫かれ、リズムは終始明晰で推進力を失わない。ナガノはベートーヴェンの後継者としてのシューベルトの律動と構造を厳密に造形しつつ、シューベルト特有の転調の妙と歌謡性を細やかに浮かび上がらせた。

第1楽章は長い序奏から主部へ鮮やかにリズムを切り替え、二つの主題をくっきりと運ぶ。

第2楽章はオーボエによるリズミカルな主題と強弱の頻繁な交代が小気味よく描かれ、緩徐部分は息長く繊細に描いた。ホルンと弦の対話も幻想的だった。

第3楽章は引き締まったスケルツォに対し、トリオで木管がゆったりと歌うが、律動の芯は揺るがない。

終楽章はベートーヴェンを想起させるエネルギーを解き放ち、展開部では「歓喜の歌」を思わせるクラリネットに堂々たる金管が続く。

約180小節に及ぶ長大なコーダでは周到な運びが劇的効果を引き出し、弦のスフォルツァンドの厚みが圧巻。輝かしい頂点で終えるや、場内は歓喜のブラヴォーに包まれた。ナガノへのソロ・カーテンコールも当然の帰結であった。

(長谷川京介)

公演データ

読売日本交響楽団 第144回横浜マチネーシリーズ

9月21日(日)14:00横浜みなとみらいホール 大ホール

指揮:ケント・ナガノ

ピアノ:ベネデット・ルポ

管弦楽:読売日本交響楽団

コンサートマスター:林悠介

プログラム

野平一郎:織られた時IV~横浜モデルニテ(委嘱新作/世界初演)

モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番ハ短調K.491

シューベルト:交響曲第8番ハ長調D944「グレイト」

ソリスト・アンコール

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

はせがわ・きょうすけ

ソニー・ミュージックのプロデューサーとして、クラシックを中心に多ジャンルにわたるCDの企画・編成を担当。退職後は音楽評論家として、雑誌「音楽の友」「ぶらあぼ」などにコンサート評や記事を書くとともに、プログラムやCDの解説を執筆。ブログ「ベイのコンサート日記」でも知られる。