完璧に鍛えられた少年の声から受ける刺激の数々

9歳から14歳までの少年が4グループに分かれて活動しているウィーン少年合唱団。今年はモーツァルト組が来日した。選曲にはテーマがもうけられている。前半は「母なる地球の自然賛歌」、後半は「地球の生きものたちをテーマにした歌」。だが、テーマ以前に、彼らの声には有無を言わさぬ魅力があり、浸りながらテーマと違うことを考えてしまう。

冒頭のヨルダン民謡「海の上で」を聴きながら、すでに思いを巡らせたのは、カストラートについてだった。18世紀の聴衆は、要するに、高くて美しい少年の声で超絶技巧を駆使して歌う去勢歌手たちの声に酔いしれ、ときに失神するほどの感銘を受けた。実は、ファルセットで歌うカウンターテナーの声よりもウィーン少年合唱団のほうが、カストラートの声にはるかに近いに違いない。

ひと口に少年合唱といっても、彼らの声は響くところからして違う。頭蓋のなかに自然に共鳴させ、その声を体から完全に放して遠くに飛ばしている。一流歌手の技が身についているように聴こえる。だからカストラートに思いが巡るのであり、また、そういう声だから高と低が交錯してもすこぶる美しい。

同時に、音が器楽のそれのように完成されているので、たとえばヨハン・シュトラウス2世の「美しく青きドナウ」など、「器楽的に」美しい。また、器楽的だから日本語の歌も美しいのだろう。日本語はカナで表した1文字が1拍を構成する点で欧米の言語と異なる。少年たちが発する1音1音は器楽的に純粋だから、1拍ごとに自然に積み重なり、美しい日本語の旋律になるのではないだろうか。

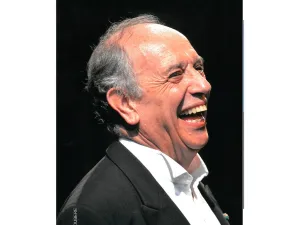

そんなことを考えながらも、彼らの声の純粋な美しさに浸り、ヒーリング効果を感じている自分がいる。しかも、ピアノとアコーディオンを担当したモーツァルト組の指揮者マヌエル・フーバーをはじめ、メンバーたちの説明を聞けば聞くほど、地球の未来への思いが深いことも感じられ、そちらの方面の啓発もうながされる。

彼らはすべて日本語で説明してくれるのである。それだけでも大変な努力を要したはずで、頭が下がると同時に、努力の成果として日本語の味わいも加わった極上のエンターテインメントに仕上がっているともいえる。

美しく、上質で、深く、楽しい。そのうえ、さまざまな思索を自然と強いられる。病みつきになりそうである。

(香原斗志)

公演データ

住友生命ウェルビーイングコンサート ウィーン少年合唱団

プログラムA 〝ぼくたちの地球、そして未来へ〟

カペルマイスター:マヌエル・フーバー

合唱:ウィーン少年合唱団(モーツァルト組)

プログラム

第1部

ヨルダン民謡:海の上で

オーレン:夏の賛歌

リーデル:「いたずらっ子エーミル」より〝イーダの夏の歌〟

メンデルスゾーン:オラトリオ「エリヤ」より〝目をあげよ〟

フンパーディンク:オペラ「ヘンゼルとグレーテル」より〝夕べの祈り〟

シュタイアーマルクの牛追い歌:再び雪解けになり始めるころ

ヨハン・シュトラウス2世:美しく青きドナウ

岡野貞一:ふるさと

久石譲:映画「千と千尋の神隠し」より〝いのちの名前〟

中山晋平:ゴンドラの唄

ジェンキンス:アディエマス(聖なる海の歌声)

第2部

バンキエーリ:動物たちの対位法

オーストリア民謡:ハエ狩り

日本民謡:ほたるこい

ジルベルト:アヒル

ロイド・ウェバー:ミュージカル「キャッツ」より〝ジェニエニドッツ~おばさん猫〟

ブリテン:「神の子羊を喜べ」より〝わが猫ジェフリーを顧みますれば〟〝鼠こそは偉大にして独特な勇気ある生物なり〟

ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ「永遠に!」

リチャード/ロバート・シャーマン:ディズニー映画「ジャングル・ブック」より〝君のようになりたい〟

メンケン:ディズニー映画「美女と野獣」より〝美女と野獣〟

カナダの労働歌:ロバに乗りながら

アンコール

ロッシーニ:ネコの二重唱

ヨハン・シュトラウス2世(ランツ編曲):青きドナウのブルース

他日公演情報は、下記公式サイトをご参照ください。

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。