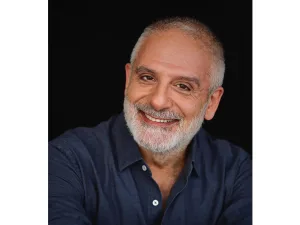

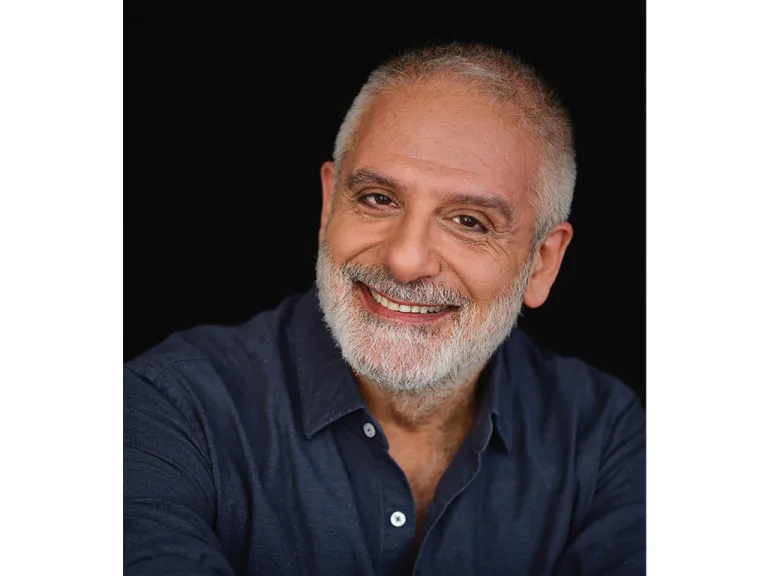

強さも備わったキメが細かい美声を

変幻自在に操舵できる稀有なソプラノ

「パヴァロッティに捧げる奇跡のコンサート プラシド・ドミンゴ&ホセ・カレーラス」。2023年1月26日、東京ガーデンシアターで行われたこのコンサートが、ニーナ・ミナシアンの日本へのお披露目の場となった。私はかなり強いインパクトを受けた。

70代のカレーラス、80代のドミンゴとくらべて若々しくみずみずしいのは当然とはいえ、この2人は世界のトップを走ってきた手練れである。だが、ゲストのミナシアンは、存在感においても2人に負けていなかった。ヴェルディ「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」の第1幕のヴィオレッタのアリアでは華麗な装飾歌唱を、第2幕のジェルモンとの二重唱では、微妙な心情の移ろいから激しい感情まで、無理なく自然に表現できていた。すべてが自然なことが歌唱の余裕に、ひいては手練れの2人に負けない存在感につながっていた。

グノー「ロメオとジュリエット」のワルツでは、ミナシアン自身が若いのだが、そのことに頼らずに歌唱技術を通じて、若さゆえの華やぎを表現する。

いうまでもないが、そういう水準に達した歌手にはなかなかお目にかかれない。ぜひ、近いうちに今度はオペラの舞台でお目にかかりたいと願っていたら、それは日本に居ながらにして叶ってしまった。2025年3月、小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトの「椿姫」でヴィオレッタを歌ったからである。

強い声を軽やかに精密に操れる

アルメニア生まれのミナシアンは、わずかに陰りを帯びた美声で、キメが細かく、一級の絹の織物のような上等な光沢がある。その声をもちいた歌唱は、2年前よりもさらに細やかで精密だった。

精密という点で際立っていたのが第1幕のアリアだった。高音へと跳躍しても音質が変わらないのが、そのひとつの特徴で、さらに装飾的なパッセージでは、急速度で駆けていく小さな音符を、まるでデジタルのように正確に追っていく。「デジタル」と表現すると機械的な歌なのかと誤解を招くかもしれないが、そうではない。機械のように無理なく正確に音を追い、明快に発することができる分、加える色彩を変化させ、声に心情を映し出すことに集中できている。

続いて驚いたのが第2幕の二重唱だった。第1幕をミナシアンの水準で軽やかに歌えるソプラノは、このジェルモンとの二重唱では、少々苦しい歌唱になることが多い。軽やかな声のソプラノには酷な劇的表現が要求されるからだが、ミナシアンは表現の振幅をたっぷりとって、ヴィオレッタの揺れる心情を余すことなく描出する。思えば1幕の歌唱も、軽やかな声ゆえではなかったのだ。質量が備わった声を軽やかに響かせ、精密に操るテクニックがあるから、あのように歌えたのだ。

声の強さ、それもまったく無理なく表現される強さによって、ヴィオレッタという悲劇の女性像の、心の激しい振幅をさらに広く見せ、奥行きもあたえていた。第3幕の「さようなら、過ぎ去った日々よ」での、フォルテからピアニッシモまでの自在のディナーミクに、この日の彼女の歌唱が象徴されているように感じた。

「リゴレット」のジルダや「ランメルモールのルチア」の題名役なども得意にしているミナシアン。これらの役も、彼女のように「強さも」あたえることができれば、いっそう立体的に表現されるだろう。ほかの役での再来日が待ち遠しい。

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。