いま全盛期を迎えている

世界的にも希少な真にロブストなテノール

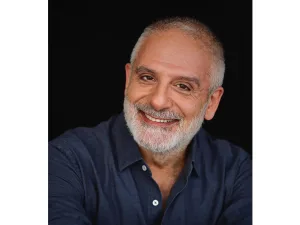

ロブスト(たくましい)な声のテノールが、決定的に不足している。このため、ヴェルディやプッチーニの重量級の役柄を軽量級のテノールが無理をして歌い、声を痛めてしまうケースも後を絶たない。そんな中、アメリカ生まれのブライアン・ジェイドこそは、待望された真にロブストな声の持ち主である。

たとえば、METライブビューイングにおけるヴェルディ「運命の力」のドン・アルヴァーロ役(2024年4月に上映)。第3幕のロマンツァで、ジェイドは持ち前の光沢がある甘い声を、少しも力むことなくフォルテに導き、力強く響かせた。また、弱音も巧みなので大味にならず、自然な強弱の対比が美しい。

第4幕の、テノールとバリトンによる長大な決闘の二重唱も同様だ。声力に余裕があるので、激情を表現しても叫ぶような表現には決してならず、むしろ、美しさが維持されたまま、強いニュアンスが添えられる。それが作曲したヴェルディの意図に沿った表現であることは、いうまでもない。

1980年にニューヨーク州ロングアイランドに生まれたジェイドは、大学でコンピューター・サイエンスを専攻したのちに、声楽を学んだ。当初はテノールだったが、すぐにバリトンに転向し、およそ10年もバリトンとして研鑽を積んでからテノールに戻っている。

このキャリアが象徴するように、ジェイドの声には元来、質量が備わっている。2012年にプラシド・ドミンゴ主宰のコンクール「オペラリア」で第2位を獲得したあたりから、世界の主要歌劇場への出演を重ねるようになった。

コロナ後は世界の一流劇場を総なめ

「蝶々夫人」のピンカートンや「トスカ」のカヴァラドッシ、「カルメン」のドン・ホセなど、比較的ドラマティックで、声への負担が大きいとされる役からキャリアをはじめたジェイド。むろん、こうした役を歌ってまったく無理がなかった。

彼の声には質量や音圧に加えて独特の粘りがあり、表現に厚みと弾力が得られる。これらの役は、一定のキャリアを重ねたテノールが、声の成熟を得たうえで歌うことが多い。だが、元来が軽めの声やリリックな声は、たとえ成熟しても、厚みや弾力まではなかなか得られない。

ジェイドの声は、成熟を待つまでもなくとびきり厚く、ゴムのような弾力があるから格別なのである。そこに甘やかな響きや、時に官能の色彩までが加わるからたまらない。

とりわけコロナ禍が明けてからは、脂が乗り切った感がある。2023年はメトロポリタン歌劇場で「アイーダ」、ベルリン州立歌劇場で「サムソンとデリラ」、ローマ歌劇場で「道化師」、バイエルン州立歌劇場で「アイーダ」、英国ロイヤル・オペラで「ドン・カルロ」と「運命の力」、パリ・オペラ座で「トゥーランドット」、リヨン歌劇場で「アドリアーナ・ルクヴルール」……と八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍だった。2024年4月には「カヴァレリア・ルスティカーナ」でミラノ・スカラ座へのデビューを果たしている。

そんな最高のタイミングで初来日が実現する。6月下旬から7月にかけ、英国ロイヤル・オペラ日本公演で「トゥーランドット」のカラフを歌ったのち、7月6日には、ソプラノのソンドラ・ラドヴァノフスキーとデュオ・コンサートを開催する。世界でも稀な生来のロブストなテノール。その最盛期の歌唱を堪能できるとは、幸せなことこのうえない。

公演情報

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。