南伊プーリア州の首都、バーリのペトルッツェーリ劇場で「ドン・カルロ」、パルマで開催された「フェスティバル・ヴェルディ 2025」では「レクイエム」と「オテッロ」。すぐれたヴェルディを鑑賞できたので報告したい。

バーリの「ドン・カルロ」

10月15日、バーリで鑑賞した「ドン・カルロ」(4幕版)では、メゾソプラノの加藤のぞみのエボリ公女に改めて驚嘆させられた。

ジョセフ・フランコーニ=リーの演出は、コストを意識した舞台を見慣れた目には、伝統的で正統的なことがむしろ新鮮に見えた。装置と衣裳は、粟國淳とのコラボなどでも知られるアレッサンドロ・チャンマルーギで、16世紀スペイン宮廷の衣裳が再現された。装置も奥は映像だが、手前は教会や宮廷の内部の造形がリアルだ。ただし、人の動かし方は類型的で、そこはもう少し現代的にリアリスティックだと、正統的演出の価値が高まったと思う。

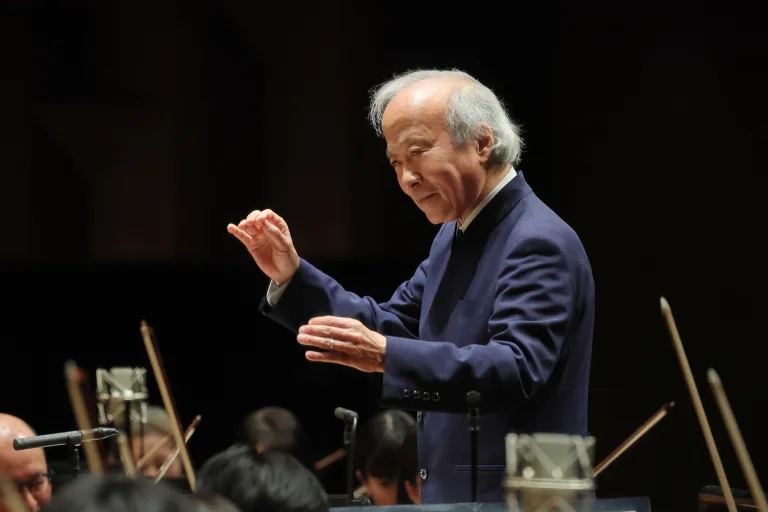

指揮は小澤征爾音楽塾首席指揮者でもあるディエゴ・マテウス。音楽を流麗に走らせ、要所で溜めをつくり、掘り下げてはまた走らせる。その流れがドラマに沿っている。また、歌手が歌わない部分はオーケストラを遠慮なく鳴らし、声が加わるとかなり音量を下げる。そのメリハリが効果的だった。

題名役は、2021年に新国立劇場でも同役を歌ったジュゼッペ・ジパリ。ラテン系の声で端正かつ品位高く歌い上げ、好感がもてる。一方、ロドリーゴ役でモンゴル出身のアンクバヤル・エンクボルドは、美声だが頻繁に音を外すのが気になる。エリザベッタのレナータ・カンパネッラは品のいい歌だが、この役に必要な強さには欠ける。それでもこの3人は一定以上だが、フィリッポ2世のシ・ツォンは、弱音で声の芯が失われ看過できない。

もっとも輝いたのは加藤だった。第1幕の「ヴェールの歌」は軽やかでエレガントで装飾も緻密。第2幕のカルロとの二重唱、ロドリーゴも加わった三重唱は、よろこびから一転しての怒りなど、フォームが安定した歌唱に色彩を加え、見事に表現する。第3幕の「呪わしき美貌よ」も、悔悟および希望を見出す意志がスタイリッシュに表出された。

フォームを崩さず強弱もニュアンスも加えられるので、歌唱が立体的で、ヴェルディに欠かせないエレガンスも失われない。しかも日本人の癖がなく、ラテン系の歌手が歌っているように聴こえる。世界水準のエボリであることは疑いない。

16日も別キャストで鑑賞した。題名役のパヴェル・チェルノッホはよく通る美声だが、スタイルに違和感がある。ロドリーゴのウラディミール・ストヤノフは安定した歌唱。エリザベッタのキアーラ・イゾットンは音圧の強い声で品位あるレガートを聴かせ、ピアニッシモも美しい。フィリッポ2世のサイモン・リムも水準以上だ。ただ、エボリのアレクサンドラ・イオニスは肉厚な声が旋律からはみ出るイメージで、様式感が高い加藤に敵わない。

パルマの「レクイエム」と「オテッロ」

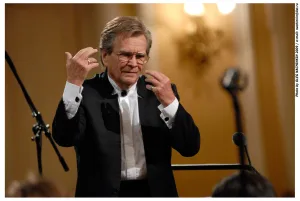

その後、パルマの「フェスティバル・ヴェルディ」の最後の2日間をレージョ劇場で鑑賞した。18日は「レクイエム」。ロヴァート・トレヴィーノの指揮で、各楽曲が生真面目なほど精緻に演奏された。このミサ曲はオペラ的だと形容され、たしかに教会音楽としては劇的だが、ヴェルディは「オペラのように歌う必要はない」と明記していた。各声部を精緻につくり込む演奏で、劇的な面とミサ曲が意識された面がうまく均衡していた。

バスはミケーレ・ペルトゥージ。声の貴族的な佇まいと歌唱の品格に圧倒される。テノールのピエロ・プレッティも流麗な歌で、レガートは死者が目を覚ましかねないほど美しい。メゾソプラノのヴァレンティーナ・ペルノッゾーリも瑞々しく深い声で、低音から高音までストレスなく響く。ただ、ソプラノのマルタ・トルビドーニが金属質の声を押し出すように歌うのは気になった。合唱は、音がぴたりと重なるわけではないが、魂が湧き出るような迫力がこの曲に相応しい。

19日は「オテッロ」。ロベルト・アッバードの演出は常時シャープに進行し、要所で鋭く切り込む。題名役のファビオ・サルトーリは声が成熟し、どの音にも無理がない。エレガンスには欠けるが、イタリア人でオテッロ役をこの水準で歌えるテノールは久しぶりだ。デズデーモナは来春、東京でのムーティ指揮「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを歌うマリアンジェラ・シチリア。芯がある声を美しくやわらかく響かせ、美しい倍音を伴う高音に陶然とさせられる。イアーゴはアリウンバータル・ガンバータル。昨今のモンゴル出身者の水準には驚かされる。

ただ、フェデリコ・ティエッツィの演出はよく理解できなかった。デズデーモナが殺されるのは平凡なマンションの一室で、舞台に見える「Free Gaza」の文字が、演出にどうからむのか判然としない。意図が空回りしてはいないか。しかし、音楽には納得させられた。

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。