ペーザロのロッシーニ・オペラ・フェスティバル(ROF)での、前回までに書ききれなかった若者公演と、フィレンツェ5月音楽祭劇場の珠玉の「真珠採り」、そしてナポリのサン・カルロ劇場で上演されたカンタータの演奏会を報告する。

「ランスへの旅」と女王のためのカンタータ

毎年ROFではアカデミア・ロッシニアーナで学んだ若者たちの発表公演として、「ランスへの旅」を上演する。今年の上演日は8月15日と18日で、いずれも夜は本公演があるため午前11時の開演だった。今年のトピックは日本の河野大樹(テノール)の出演で、日本人男性の参加は2016年の小堀勇介と山本康寛以来となった。河野が15日に歌ったのはドン・ルイジーノという小さい役だが、18日にはテノールの最難役リーベンスコフ伯爵を歌った。

ROFのエルネスト・パラシオ総裁は当初、河野に騎士ベルフィオーレをあてがっていたが、本番2~3週間前にリーベンスコフへの「格上げ」を通告したという。河野が難役をしっかり歌いこなせると判断したからだ。

今年は指揮のアレッサンドロ・マッツォッケッティが、軽妙で爽快でリズムが沸き立ち、様式感のすぐれた音楽をつくり、若者公演でも上質なロッシーニが楽しめた。そのなかで河野のリーベンスコフ伯爵は、急速度のアジリタやハイCなどの超高音を交えながらも、どの音もおろそかにされず、ていねいに歌われていた。それが心地よいと同時に、将来への布石になると感じられた。

慶大経済学部から東京藝大院に進んだ異色の経歴の河野は、まだ海外の在住経験がない。今回が初の長期滞在だった。少し日本的なこもり気味の声や、響きの不足、開いたままなので広がりにくい高音など課題はいろいろあるが、高いポテンシャルが感じられるから、本場で学べばかなりの水準まで達するのではないだろうか。

ちなみに、ほかの歌手で近く頭角を現しそうな最右翼は、18日にコリンナを歌ったアントネッラ・グラナータというソプラノだった。

さて、唐突で恐縮だが、9月18日のナポリのサン・カルロ劇場に飛ぶ。ロッシーニがこの劇場付の作曲家(1815~22)になったころ、ナポリ王国の女王に捧げた3つのカンタータが演奏された(指揮はファブリツィオ・カッシ)。4人のソリストの1人は、同劇場のアカデミアを6月に終了したメゾソプラノの金子紗弓で、彼女が歌うパートがもっとも長かったが、品位あるやわらかな声でレガートもアジリタも美しかった。旋律がやわらかさを保ちながら紡がれ、レガートとアジリタが自然につながるのだ。この特徴は脇園彩にも共通するが、師匠が同じマリエッラ・デヴィーアだからかもしれない。

カマレナとトロシャンの極上の歌

9月16日はフィレンツェの5月音楽祭劇場でビゼー「真珠採り」を鑑賞した。パリ生まれの指揮者ジェレミー・ローレルは、極端にルバートさせたり煽ったりするタイプの対極にある。ピリオド奏法にもモダン奏法にも通じた音楽家らしく、メリハリを利かせながらも音楽を端正に構築し、旋律にやわらかさと美しさをあたえるのが好ましい。

そうした音楽はハビエル・カマレナ(テノール)が歌うナディールと相性がよかった。カマレナにとってこれは初役のはずだが、たとえば第1幕の有名なアリア。磨き抜かれたレガートで紡ぐ長い旋律に、頭声を交えたやわらかい高音をつなぎ、弱音に落とし込む。こうした高度なテクニックを使って、人工的ではない自然なやわらかさを表すという、逆説的な表現が冴えた。

ルーカス・ミーチェム(バリトン)のズルガも、叙情的な声を格調高く響かせる。複雑な心情を表現しても品位が失われないから、ドラマがヴェリズモ的に堕(だ)したりしない。さらに、新国立劇場などでもおなじみのハスミック・トロシャン(ソプラノ)が歌うレイラがよかった。透明感がある彼女の声は、この巫女の役のためにあったかのようで、レガートも装飾も弱音も役にリアリティをあたえるために奉仕し、彼女の最高の当たり役ではないかと思われた。

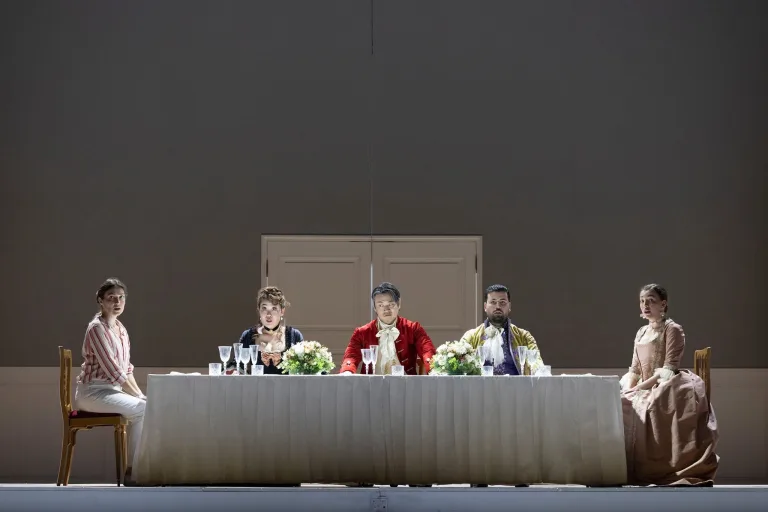

演出は「パーフェクト・デイズ」などの映画監督としても知られるヴィム・ベンダース。予算がなかったのか、と訝(いぶか)りたくなるほど簡素な舞台だったが、あえてそのようにしたのかもしれない。装置は最小限だが衣装の色彩を統一し、紗幕に投影する映像や照明を駆使して幻想性を表現し、人物を的確に動かして人物の心理を掘り下げる手腕はさすがのもの。それは上に記した音楽のありようとよく溶け合っていた。

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。