9月に開催された関西のオーケストラのコンサート・リポート、2回目はハインツ・ホリガーが客演し自作の演奏とともに、指揮とオーボエの両方で妙技を披露した大阪フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会。取材したのは9月30日、フェスティバルホール(大阪)での2日目の公演。(宮嶋 極)

【大阪フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会】

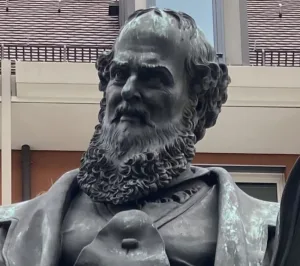

20世紀終盤はオーボエの名手として世界にその名をはせたホリガーだが、最近は指揮に加えて作曲家としての評価も高く、2012年のザルツブルク音楽祭では指揮、作曲、オーボエのひとり三役でレジデント・アーティストの大任を担っている。大阪フィルとの共演は4年ぶり2度目。好評を博した前回に続いて今回も自作とルトスワフスキ、そしてシューベルトというプログラム構成となった。

1曲目のルトスワフスキのオーボエとハープのための二重協奏曲はホリガーとハーピストであった夫人のため1980年に作られた曲で、ホリガー夫妻のソロで初演された彼にとって思い出深い作品である。今回、ハープは大阪フィルのハープ奏者である平野花子が担当。ホリガーと息の合った掛け合いを繰り広げた。曲は弦5部12人の奏者と打楽器奏者4人(プログラム誌の解説では2人となっていたが、実際には4人で演奏されていた)という小さな編成の曲である。とはいえ、曲想は目まぐるしく変化し、強弱の転換も急激、オーボエを吹きながら、指揮をするというのは大変な作業に違いない。それでも自らのために書かれた曲とあってか、ホリガーは作品の隅々まで熟知している様子で半音階の細かいパッセージが続く難しい箇所でも難なく独奏と指揮を両立させていた。

2曲目の自作は一転、大編成のオケを駆使して各楽器が発する音のさまざまな可能性を試すような作りとなっていた。冒頭、管楽器は息を吹き込むだけでリードや唇の発音体を使わずに音程感のある空気の音を響かせる。ピアノの弦を打楽器のマレットで叩いたり、アンティークシンバルを弦楽器の弓でこすったりと、特殊奏法のオンパレード。何の楽器がどこで鳴っているのかすぐには判別できないような不思議な音空間が作り出された。

こう書くといかにも難解と思われてしまうが、開演前にロビーで開催された福山修・大阪フィル事務局長による生解説を聞いておけば、作曲者(ホリガー)の狙いも理解でき、結構楽しむことができた。

メインはシューベルトの交響曲第8番ハ長調。第1楽章の序奏部から速めのテンポで、主部に入っても平均的なテンポ設定に比べてかなり速い。第1楽章コーダではさらに加速され、駆け抜けるように締めくくる。第2楽章前半は軽快に進行していたが、曲が進むにつれてテンポにブレーキがかかり、管楽器の旋律の歌謡性に光が当たるような雰囲気となる。第3楽章もトリオの部分で流れが緩やかになり、管楽器が歌い出す。そして第4楽章ではホリガー独自の解釈が最も強く反映されていた。プログラム誌には「交響曲のあの最後の部分も、本来はアンチ・エンディングであって、凱歌でもなんでもない。いわば疲れ果てた末の中断なのです」とのホリガー自身がこの曲の解釈を語った言葉が記載されていた。実際の演奏もこの言葉通りの展開であった。最終盤、大きく盛り上がっていく弦楽器によるC(ド)の強奏は、殊更強調されることなく弾かれ、コーダ最後の和音もメゾ・フォルテくらいの音量からディミニュエンド(減衰)されて全曲を閉じる。ユニークな解釈であった。

ところで、本拠地フェスティバルホールで大阪フィルを聴いたのは6~7年ぶりであった。最近首都圏で聴いた時と同様に、大阪フィルのサウンド全体が洗練され、指揮者の要求にも一層柔軟に適応できるようになったと感じた。この日のホリガーのシューベルトのユニークな解釈にもフレキシブルに対応していたことでもそれは明らかであろう。

公演データ

9月29日(金)19:00、30日(土)15:00 フェスティバルホール

指揮&オーボエ:ハインツ・ホリガー

ハープ:平野 花子

コンサートマスター:崔 文洙

ルトスワフスキ:オーボエ、ハープのための二重協奏曲

ホリガー:音のかけら

シューベルト:交響曲第8番ハ長調D.944「ザ・グレイト」

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。