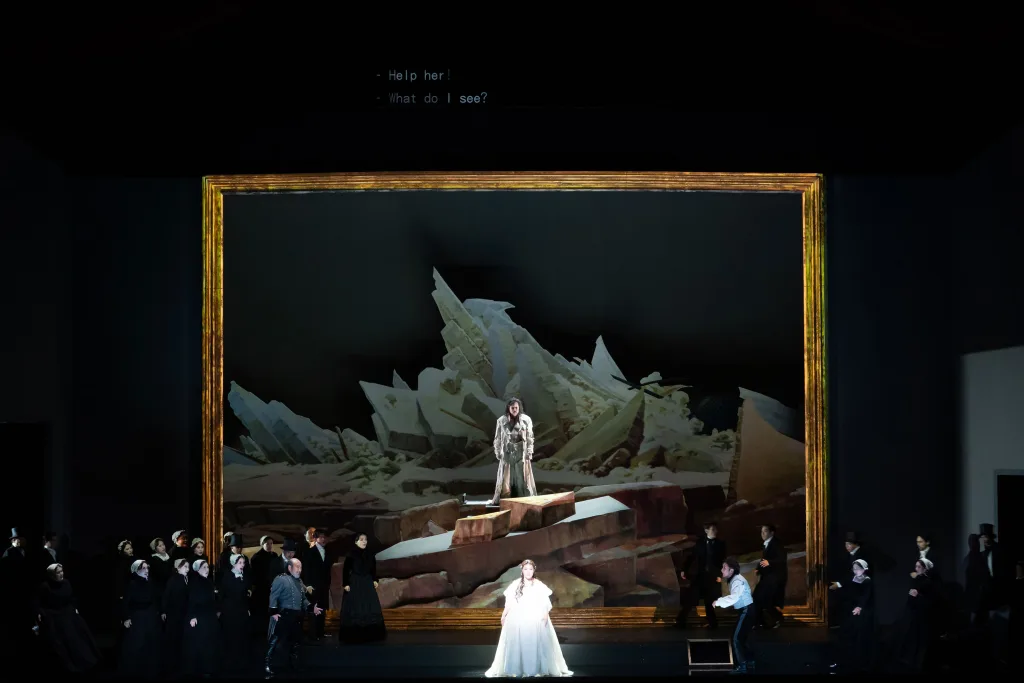

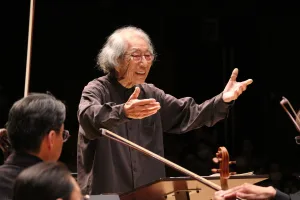

この9月、東京二期会が新制作として上演したワーグナーの「さまよえるオランダ人」を観た。これは結構楽しめた。指揮の上岡敏之が独特のテンポで炸裂させる「上岡ぶし」には、時に辟易させられることはあったものの、それはそれで面白かった。また、深作健太の演出も、よくまとまっていたようだ。ドイツ・ロマン派の画家フリードリヒの絵画「氷海」(1823年)が舞台いっぱいにセットされ、幽霊船のオランダ人船長はその絵の中から出現し、絵の外側(現世)の人間であるゼンタと交流する。ラストシーンでは、ゼンタがオランダ人を追ってその絵の中へ姿を消して行く、という趣向だった。

実は、私が興味を抱いたのは、この「オランダ人」の上演に際し、そのプログラム冊子に演出家自身による演出コンセプトが詳細かつ明快に記されていたことである。それだけではなく、事前にインターネットにも、あるいは公開ゲネプロでの配布資料にも、演出意図に関する詳細な紹介と解説が載せられていたのだった。これを熱心に読んだ観客には、この舞台の意味と、併せてオペラの演出というものの意味がよく理解できたのではなかろうか、と思うのである。

深作が述べているところによれば、前出の絵画「氷海」が、冷たい北海を永遠に彷徨(さまよ)う船長の孤独と絶望、現代社会における難民、戦争犠牲者、疎外と貧困などのイメージと結びつく発想を生んだ、とされている。そしてもう一点、舞台上手には一つの墓があり、ゼンタがそれに縋(すが)りつく場面があるのだが、実はこの墓碑には「メアリ・ウォルストンクラフト・ゴドウィン」の名があり(この字は双眼鏡ででも視ないと判らないし、深作も触れていない)、それは英国の有名な女権論者で、フェミニズムの創始者と呼ばれる女性の銘なのである。彼女は娘メアリーを産んだ直後に死んだので、メアリーは母を恋い慕う。この娘のメアリーこそは、のちに有名な詩人パーシー・シェリーの妻となり、あの有名な小説「フランケンシュタイン」を書いた女性だ。主人公の科学者フランケンシュタインが創造した「怪物」は、原作の小説では、本来は高い知性と純な心を持ちながらも、その醜さゆえに人々から嫌悪され、疎外され、優しい伴侶と救済を乞い求めつつも、最後は虚しく北海の海に姿を消して行く男なのである。——こうした素材の全部が、深作のコンセプトの中に流れ込み、悲劇的なオランダ人や、理由は不明ながら「母親なしで育った」ゼンタのイメージを構築する基となった、というわけであろう。

以前は、こうした情報が事前ないし当日発行のプログラム冊子に紹介されるということは、まずなかっただろう。それらは観客に先入観を与えるからとか、「ネタバレ」になるから面白さを失わせてしまうとかいう理由で、最後まで極秘裏にされておかれるのが普通だった。だが、それなら、果たして本番の上演を観ればネタが解るのか、観客みんなに演出の意味が完全に理解できて楽しめるのか、ということになると、これは保証の限りではない。いや、それどころか、特に「現代風」の、とりわけ「読み替え」演出の場合には、最後まで何が何だか……というお客さんも少なくないかもしれない。たとえば先頃の二期会公演で、コンヴィチュニーが演出したR・シュトラウスの「影のない女」が——物わかりのいい評論家たちは別として——一般のオペラ愛好家の間で、どのような反響を生んだか。

「解らない」連中のことなど構うな、謎解きを楽しむ人だけに解ればいい、という考える人もいるのかもしれない。だが、オペラが日常茶飯事のものになっているドイツや英国の歌劇場ならともかく、オペラがまだまだ一般に浸透しているとは言い難い日本では、そううまくは行かない。むしろ、せっかく高いチケットを買って観に行ったファンに拒否反応を起こさせ、もういやだ、と思わせる結果を生みかねないだろう。現に、私が複数担当しているオペラ講座でも、現代風演出はさっぱり解らないから行かない、という声を聞くことが少なくない。

これは、日本でのオペラ上演は全てトラディショナルな演出に徹底すべきだ、という意味ではない。オペラを永続的に発展させるには、大胆な、新しい、時には思い切った、さまざまなスタイルの演出が試みられ続けることこそ、必要なのである。そのためにこそ、制作者なり評論関係者なりが、もっと一般の観客に対し親切にして、さまざまな情報を提供することが必要なのではなかろうか。

今回の「オランダ人」上演に際して採られた方法が、二期会公演にありがちな空席の多さを解消し、その意欲的な制作路線を後押しするのに役立てばいい、と切に望む次第である。

とうじょう・ひろお

早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。