音楽評論家 東条碩夫さんによる新連載がいよいよスタート。現在のクラシック音楽界のあれこれを、良きも悪きもざっくばらんに綴っていただきます。お届けするのは、およそ半世紀にわたりクラシック音楽界を見つめてきた東条さんならではの、音楽と音楽界への並々ならぬ想いと深い眼差し。初回は、思わず「なるほど」とつぶやきたくなる、私たちにも身近な演奏会でのできごとから——。

なるほど、こういう流儀でやるのか

「もうあたし、クラシックのコンサートなんか、絶対来ない」

そう言いながら帰って行った中年の女性がいたという話を、あるオーケストラの事務局のスタッフから聞いたことがある。「(近くのお客から)なんか言われたらしいんだけどね。よくわからないけど」

何か落ち度があって、注意されたのかもしれないが、私も詳しいことは知らない。だがいずれにせよ、もしその人が楽しみにして聴きに来ていたのだったら、気の毒なことになったものだ、と私も胸が痛んだ。注意するにしても、もう少し穏やかにやれば、言われた方も傷つかずに済んだろうにと思うのだが。

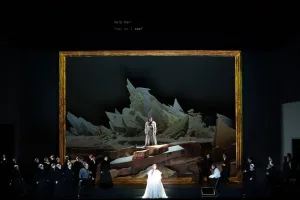

それで思い出したのだが——以前、ニューヨークのシティ・オペラで、私の斜め前に座っていた女性が買い物袋か何かをがさがさやっていたのを、私の隣の青年が静かにたしなめたことがある。その時はそれで済んだと思ったのだが、演奏が終ると、なんとその女性が、改めて青年に「さっきはすまなかったわね」と声をかけたのである。青年はにこやかに「It’s OK, OK」と返した。爽やかな空気がその場に拡がった。こんなスマートなやり取りは、日本ではちょっと見られないだろう。

またある時、ウィーン国立歌劇場の客席で、ひとりの高齢男性が、のべつ咳をしていた。周囲の人たちもチラチラ見ていたものの、だれも何も言わない。するとその後ろの席に座っていた中年の女性が彼の肩をたたいて、アメの袋を差し出した。なんというスマートな注意の仕方か、と私は舌を巻いた。もっともその当の御仁(ごじん)が、「いいよ、おれも持っているから」と首を振り、自分のポケットからアメを取り出して口に入れたのには驚いたが……。

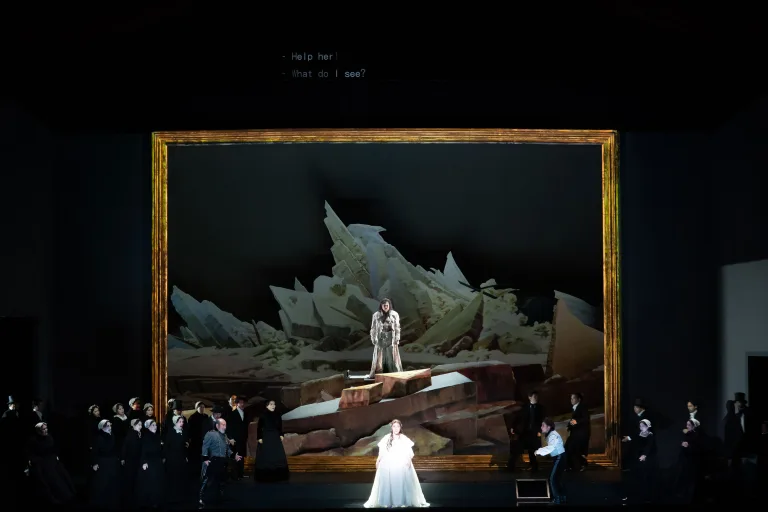

そう言えば、私もメトロポリタン・オペラの客席で、ちょっと咳をしたことがある。すると隣のおばさんが、黙ってアメを一つくれた。私は礼を言って口に入れたが、またしばらくして咳が出た。するとそのおばさんは、小声で「好きなだけお取りなさい」と言って、アメを小さな缶ごと、私の手に渡してくれたのだった。

もう一つ、ザルツブルク音楽祭での話。ラトルの指揮で「春の祭典」を聴いていた時のことだ。そのあまりの見事な演奏に、私は思わず指で小さくリズムを取りはじめてしまったのだが、その時、隣の上品な紳士が、にこりと笑って、私の手をそっと抑えて来たのである。私は前述のシティ・オペラでのことを思い出し、演奏終了後に、彼に詫びた。するとその紳士は、「いいんだよ、それより私の頼みを聞いてくれてありがとう」と言い、またにこやかに笑って私に握手を求め、そして別れて行ったのである。

なるほど、こういう流儀でやるのか、と感心してしまった私は、別の機会にメトロポリタン・オペラで、私の隣に空席ふたつを挟んで座っていたアーネスト・ボーグナイン(古いか)ばりの中年男性がノイジーな鼻息を立てる癖があるのに閉口した時、穏やかに注意をしてみた。するとその御仁は、すぐそれを止めたが、その幕が終ると私に向かい、「ありがとう、おれは自分では全然気がつかなかったんだ」と言い、そして彼もまた私に握手を求めて去って行ったのだった。

日本では、なかなかこうは行くまい。やろうと思っても、なぜか難しい雰囲気がある。だが、それにしたところで、われわれの国ではどうもこういう時、あまりにけんか腰になり過ぎるのではないか。特に中高年の男性には——私もそうなのかもしれないが——その傾向が強いようで……。

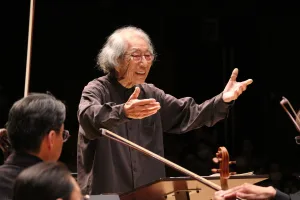

とうじょう・ひろお

早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。