この6月にフィンランドの二人の若い指揮者が来日した。一人はクラウス・マケラ、もう一人はタルモ・ペルトコスキ。ともに、フィンランドの名指揮教授、ヨルマ・パヌラ(1930年生まれ)に師事した。

1996年生まれのマケラは、20代の若さで、世界が最も注目する指揮者の一人となっている。2020年からオスロ・フィルの首席指揮者を、2021年からパリ管弦楽団の音楽監督を務め、2027年にはロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団とシカゴ交響楽団という欧米の二大楽団のシェフに就任する予定である。この6月には音楽監督を務めるパリ管弦楽団と2度目の来日をし、ベルリオーズの「幻想交響曲」、サン=サーンスの交響曲第2番などのフランスの交響曲を取り上げた。2021年にパリ管の音楽監督就任だから、4年が経ち、マケラの音楽作りが細部まで浸透。指揮者とオーケストラが一緒に音楽を楽しんでいるように感じられた。

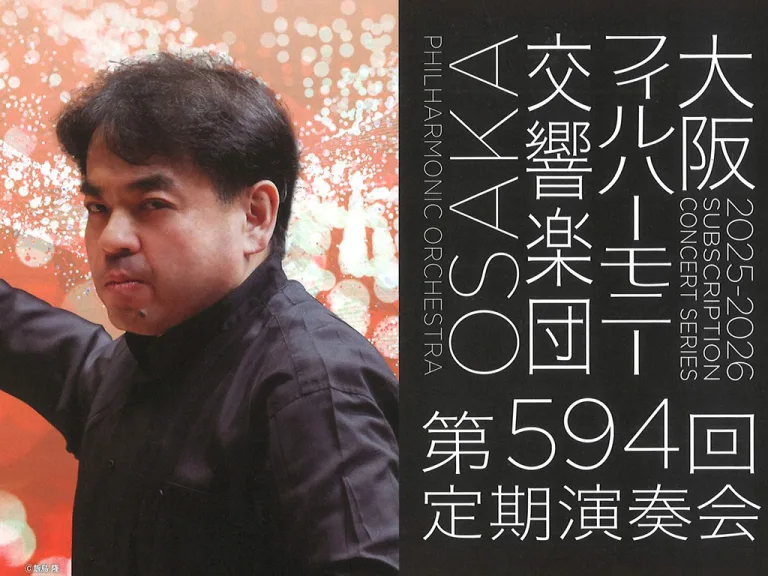

ペルトコスキは2000年4月生まれだからまだ25歳。今回のNHK交響楽団への客演が日本デビューとなった。2022年に、ラトヴィア国立交響楽団の音楽監督、ドイツ・カンマーフィルの首席客演指揮者、ロッテルダム・フィルの首席客演指揮者に、2024年にはトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の音楽監督に就任。2023年には、ドイツ・グラモフォン史上最年少指揮者として同社と契約。2026年に香港フィルの音楽監督に就任する予定である。N響とはマーラーの交響曲第1番「巨人」を演奏したが、25歳の若者は臆することなく初共演のオーケストラをコントロール。第1楽章冒頭の無音と有音の境を行くような弱音表現に驚かされた。指揮者とオーケストラとは必ずしも一体となっていたとはいいがたかったが、若い指揮者が老舗オーケストラを相手に自分の表現を貫いていたこと(なかなかできないことである)は特筆される。

そういえば、現代を代表する指揮者の一人、エサ=ペッカ・サロネン(1958年生まれ)もまた、フィンランド出身であり、パヌラ門下生であった。彼は28歳でスウェーデン放送交響楽団の首席指揮者となり、1992年、34歳でロサンジェルス・フィルの音楽監督となった(ちなみに、サロネンの後任の現音楽監督であるグスターボ・ドゥダメルは28歳で就任している)。1988年のN響との初共演でのメシアン「トゥランガリラ交響曲」の目覚ましい演奏が思い出される。日本フィルの首席指揮者を務めたピエタリ・インキネン(1980年)もパヌラ門下生で早くから活躍。28歳でニュージーランド交響楽団音楽監督、29歳で日本フィルの首席客演指揮者となった。

どうしてフィンランドから次々と若い指揮者が輩出されるのだろうか。パヌラの教え方だけでなく、フィンランドの教育システムや若手登用の機会についても知りたいものである。

日本でも、川瀬賢太郎が2014年に29歳で神奈川フィル常任指揮者に、沖澤のどかが2023年に35歳で京都市交響楽団常任指揮者に、太田弦が2024年に30歳で九州交響楽団首席指揮者に就任するなど、若い指揮者の抜擢が増えつつある。若い才能に注目するとともに、彼らを長い目で応援していきたいと思う。

やまだ・はるお

音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。