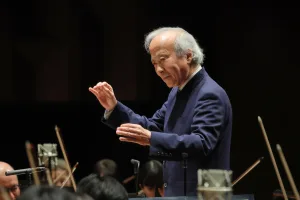

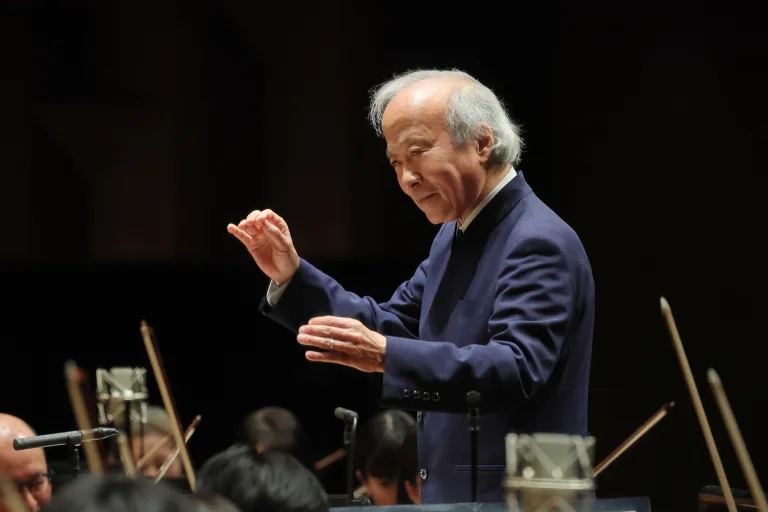

機は熟した――デュトワ&大阪フィルが満を持して臨んだ「ダフニスとクロエ」で極上の演奏を聴かせる

2019年、大阪フィルとデュトワが初共演し、ベルリオーズ「幻想交響曲」ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲などでその卓越した手腕に聴衆の喝采を浴び、22、23年と共演は続く。ジュネーヴ音楽院時代、エルネスト・アンセルメのリハーサルに3年間通い、ストラヴィンスキー、ラヴェル、ドビュッシーと交流をもった巨匠からの〝直伝〟により、これらがデュトワの主要レパートリーとなったという。

その〝魔術的〟と称される指揮に大阪フィルが応えてそれらの作曲家の独特の世界に聴衆ともども、経験したことのない音空間に導いたことで聴衆は熱狂した。

昨年、病気療養で降板、音楽関係者やファンを落胆させたが「私はいずれ必ず戻ってきます、なぜならばここ数年、このコラボレーションは私にとって日本における音楽の最大の楽しみの一つだからです」とのメッセージどおり戻ってきた。

ほぼ満席で聴衆は帰還にこたえた。さらに、メインの「ダフニスとクロエ」はラヴェルのプロフェッショナルでなければ、60分を要す作品を「聴かせる」ことは至難だが、これまでの共演で「機は熟した」と聴き手は期待したのだろう。

その期待の中で曲ははじまり、静寂のなか、聴こえるか聴こえないかの弦楽器の弱音が、ハープに受け渡された段階で、オケと聴衆にデュトワの「魔法」がかかり、音色だけでなく気配のようなものから大音響に至るダイナミックス、多彩な反復など、恐ろしく豊富な音のパレットから、指揮の細かな指示に従って曲を紡いでゆく。

89歳にも関わらず、鷲が羽を広げたと形容されたダイナミックな指揮ぶりから、細かな指示までの雄弁な指揮は、いまも変わらず、その指揮に大阪フィルが見事に応えて充実した音空間を作っていく様子を視覚的に体験することもこの演奏の魅力となった。

特筆すべきは、大阪フィル合唱団もその細かい指示にすべてこたえていたことだ。

前半に演奏されたモーツァルトのピアノ協奏曲第22番では、短調を挟んだ3楽章で書かれた作品だが、すでに若き巨匠の域に達している小菅優が、持ち前のタッチの明晰(めいせき)さに加え、感情表現が刻一刻と変わっていくさまを自然に、そして自在に演奏。快活と哀愁の混じった充実の音空間をデュトワと共に作っていった。カデンツァは、ブリテンがリヒテルの求めで作曲したもので「ディヴァージョンズ」を連想させるような自由な楽想が魅力的なものだった。

ミシェル・プラッソンが引退した現在、フランス音楽の巨匠指揮者はデュトワのみという状況のなかで、関西で続けて聴けることは幸運だったが、今後の客演も切に思わずにはいられない。

(平末 広)

公演データ

大阪フィルハーモニー交響楽団 第593回定期演奏会

11月21日(金)19:00フェスティバルホール(大阪)

指揮:シャルル・デュトワ

ピアノ:小菅 優

合唱:大阪フィルハーモニー合唱団(合唱指導:福島章恭)

管弦楽:大阪フィルハーモニー交響楽団

コンサートマスター:崔 文洙

プログラム

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調 K.482

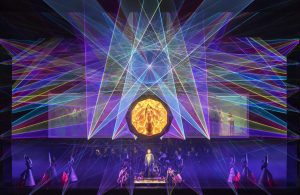

ラヴェル:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

※他日公演

11月22日(土)15:00フェスティバルホール(大阪)

ひらすえ・ひろし

音楽ジャーナリスト。神戸市生まれ。東芝EMIのクラシック担当、産経新聞社文化部記者、「モーストリー・クラシック」副編集長を経て、現在、滋賀県立びわ湖ホール・広報部。EMI、フジサンケイグループを通じて、サイモン=ラトルに関わる。キリル・ぺトレンコの日本の媒体での最初のインタビューをしたことが、ささやかな自慢。