熱狂と興奮――幸福感に包まれたひととき

ショパン国際ピアノコンクールで注目を集めた4人のピアニストと、ポーランドのオーケストラ、シンフォニア・ヴァルソヴィア(=ポーランド語でワルシャワのこと)による日本ツアーも、いよいよ最終日。本ツアー唯一の登場となるマルタ・アルゲリッチと、今回東京、大阪、名古屋の3都市で演奏を行った小林愛実の2人をソリストに迎えた、京都コンサートホールでの演奏を聴いた。

コンサートはベートーヴェンのオペラ「フィデリオ」序曲で始まり、続いて小林愛実が登場。演奏したのは、ショパンのピアノ協奏曲第1番。4年前の第18回ショパン国際ピアノコンクール(通常は5年に1度だが、第18回はコロナ禍で1年遅れて開催)の本選でも演奏した曲だ。その際は、1音に対する気迫や研ぎ澄まされた集中力、さらに内省的なアプローチが特に印象に残った。今回は、そんな集中力や内省的な面に加え、良い意味で肩の力が抜けた自然なフレージング、音楽づくりが際立った。なかでも2楽章は、音色の純粋さ、繊細さに磨きがかかる一方、温かみも増して、より深みのある内容になっていた。アンコールは、やはり前回のコンクールの3次予選で、鮮烈な印象を残した「24の前奏曲」から第17番。さまざまな面で4年の歩みを感じさせ、今後も大いに期待させる内容だった。

後半は、まずアルゲリッチの娘、アニー・デュトワ=アルゲリッチと、以前アルゲリッチにインタビューをしたことがあるという朝日新聞の編集委員(石合力氏)が登壇し、肉親とジャーナリスト、双方から見たアルゲリッチについて語られた。

「今感じること、今信じることを大切にしたい」という言葉や、平和に対する思いなど興味深い話が続いた後、アルゲリッチがベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を演奏。この曲は、2015年の被曝70年を記念した広島交響楽団のコンサート「平和の夕べ」でも演奏され、アルゲリッチ自身、演奏すると幸せな気持ちになる大好きな曲だと語ったという。その言葉通り、冒頭から、音を通してオーケストラと対話する喜びがダイレクトに伝わってきた。メリハリの効いた演奏と、聴衆の心をぐいぐい惹きつける吸引力も健在。3楽章では、即興演奏のようなスリリングささえ感じられた。2楽章の深遠な世界も忘れ難い。

アンコールは、小林愛実との連弾で、ラヴェルの「マ・メール・ロワ」から第3曲と第5曲。熱狂と興奮、何より幸福感に包まれたひとときとなった。

(堀内みさ)

公演データ

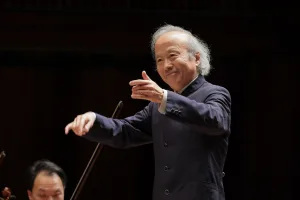

クリスティアン・アルミンク指揮 シンフォニア・ヴァルソヴィア 日本ツアー2025 京都公演 小林愛実&マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)

10月12日(日)15:00京都コンサートホール 大ホール

指揮:クリスティアン・アルミンク

ピアノ:小林愛実、マルタ・アルゲリッチ

管弦楽:シンフォニア・ヴァルソヴィア

プログラム

ベートーヴェン:オペラ「フィデリオ」Op.72 序曲

ショパン:ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 Op.11(ピアノ:小林愛実)

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15(ピアノ:マルタ・アルゲリッチ)

講演:アニー・デュトワ=アルゲリッチ

アンコール

ショパン:「24の前奏曲」から第17番 変イ長調(小林愛実)

ラヴェル:「マ・メール・ロワ」から

第3曲〝パゴダの女王レドロネット〟、第5曲〝妖精の園〟(マルタ・アルゲリッチ&小林愛実による連弾)

ほりうち・みさ

音楽ライター。文筆家。20代から30代にかけて、毎年1カ月ほどバックパッカーでヨーロッパを旅し、主に立ち見でコンサートを聴きまくっているうちに、気がつけば物書きに。モットーはフィールドワークで、作曲家ゆかりの地を巡る連載なども担当。著書に「ショパン紀行」(東京書籍)「ブラームス『音楽の森へ』」(世界文化社)など。日本の音楽や伝統文化についての執筆を行う一面も。