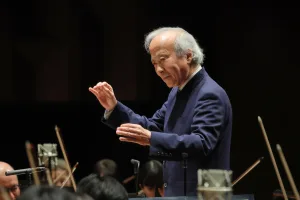

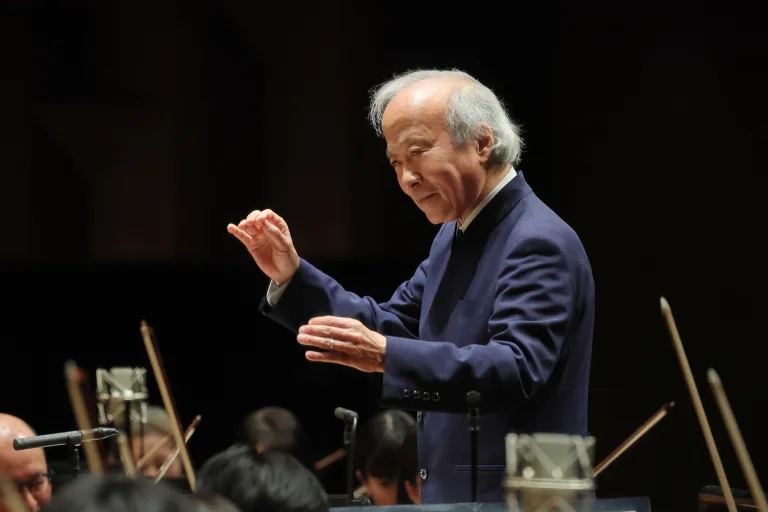

歌謡性や情動の流れを打ち出したノットの「マタイ受難曲」

東京交響楽団の指揮台にジョナサン・ノットが音楽監督として立つ最後のシーズン。今年4月からスタートしたこのラストスパートにおいて、ひときわ新鮮かつ意外に映った演目が、バッハの「マタイ受難曲」である。ノットが本作を指揮するのは初めてだという。さて、結果やいかに?

いまやピリオド楽器と奏法が、あるいは「歴史的情報に基づく演奏」が主流の時代である。そこへゆくと彼らの演奏は、「今風」に反していたと言えるだろう。モダン楽器の使用、比較的大きな編成、コラールでのフェルマータの扱い(例外なく延音していた)など、細かな点を挙げればきりがないが、最も決定的だったのは、バッハの音楽から「舞踊的性格」をほとんど消し去った点だ。

たんにテンポが遅いというのではない。律動や拍動に積極的に強弱や伸縮をつけて「弾ませる」ということをしない。しかも、ヴィブラートを極力排して(この点は「歴史的情報」に基づく)そうするから、響きは厚いのに、この世ならぬ夢の像がベールの向こうにぼおっと灯っているような、じつに不思議な印象を受ける。なるほど、激昂した合唱の声が「キリストさんよ、当ててごらん、あんたを殴っているのは誰かな?」と飛び交ったりすると、全体がにわかに動的になる。けれども多くの場合、この不思議な雰囲気が、粛々と続くのだ。

舞踊的側面を、弾む身体のイメージから、いま音楽の「タテの面」と呼ぶとすれば、おそらくノットは、より「ヨコの面」に注意を向けたのだろう。つまり、歌謡性もしくは情動の流れを打ち出したかったのではないか? こうなると独唱陣も、これに共鳴した者が、とりわけピタリとはまる。

その筆頭は、メゾソプラノのアンナ・ルチア・リヒター。「憐れんでください」で、品格を保ちつつも次第に感情を露(あら)わにしてゆくさまは、オペラ一歩手前といった観。あるいはソプラノのカタリナ・コンラディ。ほんのりと光る透明な声で、「愛ゆえに」の旋律美を(フルートの竹山愛ともども)ひたすらに歌い上げた。

女声陣に比べると、イエス役のミヒャエル・ナジ、エヴァンゲリストのヴェルナー・ギューラらは、むしろ言葉そのものの抑揚で知・情・意を造形していただろう。後者は、高音域で苦慮しているようにも見えたが、巧みな技術で切り抜けていた。

東響コーラスは、職業音楽家ではないのに、今回も全曲を暗譜。明瞭さをもっと上げるべく楽譜を見たほうがよいのでは、とも思うが、3時間以上が経ったエンディングでもなお、指揮者に応えて声量を徐々に上げる。強靭(きょうじん)な体力と集中力である。

(舩木篤也)

公演データ

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第102回

9月28日(日)14:00ミューザ川崎シンフォニーホール

指揮:ジョナサン・ノット

ソプラノ:カタリナ・コンラディ

メゾソプラノ:アンナ・ルチア・リヒター

エヴァンゲリスト(テノール):ヴェルナー・ギューラ

イエス(バリトン):ミヒャエル・ナジ

テノール:櫻田亮

バリトン:萩原潤

バス:加藤宏隆

合唱:東響コーラス

合唱指揮:三澤洋史

児童合唱:東京少年少女合唱隊

児童合唱指揮:長谷川久恵

管弦楽:東京交響楽団

プログラム

J. S.バッハ:マタイ受難曲BWV244(字幕付き)

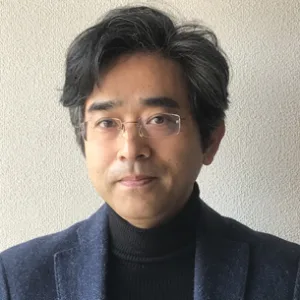

ふなき・あつや

1967年生まれ。広島大学、東京大学大学院、ブレーメン大学に学ぶ。19世紀ドイツを中心テーマに、「読売新聞」で演奏評、NHK-FMで音楽番組の解説を担当するほか、雑誌等でも執筆。東京藝術大学ほかではドイツ語講師を務める。著書に『三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み』(音楽之友社)、共訳書に『アドルノ 音楽・メディア論』(平凡社)など。