カリスマ指揮者クライバーへのオマージュのような演奏会となったユロフスキ指揮、バイエルン州立管弦楽団東京公演

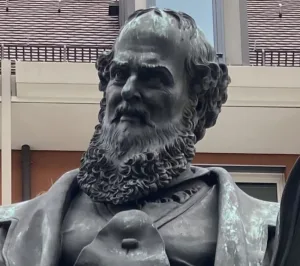

ドイツを代表する歌劇場のひとつであるバイエルン州立歌劇場の座付きオーケストラ、バイエルン州立管弦楽団(主催者表記=国立管弦楽団)の東京公演を聴いた。指揮は2021年から同劇場の音楽総監督を務めるウラディーミル・ユロフスキ。同オケの来日はキリル・ペトレンコに率いられての劇場全体の引っ越し公演が行われた17年9月以来。オケ単独では1986年5月、関係の深かったカルロス・クライバーと東京などで8公演を行っている。

1曲目はモーツァルトの交響曲第32番。弦楽器は第1ヴァイオリンから8-8-6-5-3の編成で対抗配置、ほぼノーヴィブラートで弾いていた。こうしたスタイルにありがちなシャープさとは正反対の柔らかく温かみのあるサウンドは南ドイツのオケならではの特質であろう。テンポは中庸かやや遅め。長い音符をタップリと弾かせ、ふくよかなモーツァルトに仕上げていた。

2曲目はブルース・リウをソリストにモーツァルトのピアノ協奏曲第23番。ユロフスキは弦楽器編成を8-6-4-4-2とさらに絞り、室内楽のように親密な音楽的対話を標ぼうしているかのよう。リウの使用楽器はファツィオリ。オケの編成に合わせてか音量は抑え気味で、研ぎ澄まされた弱音と美しい粒立ちに引き付けられる。盛大な喝采に応えてリウはショパンの「子犬のワルツ」をアンコールし客席をさらに沸かせた。

後半はリヒャルト・シュトラウス。1曲目の「ティル…」から弦楽器がフル編成(15-14-12-10-8)に拡大。前半との対比でオケ全体が重厚に鳴り響くように感じる。オペラの楽団らしく管楽器奏者の演奏は歌心にあふれており、縦の線が少しずれてもめいっぱい表現しようとする姿勢は、同じドイツでも放送局などのコンサート・オケとは一線を画するものであった。

メインは組曲「ばらの騎士」。この作品をこのオケで聴くことで筆者を含め一定年齢以上の聴衆はクライバーを想起せざるを得なかったはずだ。もちろんユロフスキとクライバーの解釈はまったく別物ではある。ユロフスキのそれはテンポの緩急を大きくつけながら、美しい旋律の数々を濃密に紡いでいくスタイル。機敏かつしなやかに優雅な流れを作ったクライバーとは大きく異なるのだが、めくるめく響きの移ろいにクライバーの〝残り香〟を聴き取ったのは筆者だけであろうか。当時の楽員はひとりも残っていないはずだが、オケの中にDNAのごとく受け継がれているのかもしれない。ユロフスキはそうしたことを意識してか、アンコールはヨハン・シュトラウス2世の「こうもり」序曲とポルカ「雷鳴と電光」。クライバーの十八番であり、同劇場での公演が映像ソフトにもなっている。まさにクライバーへのオマージュといえる選曲であり、ファンの期待に応える心憎い演出であった。

(宮嶋 極)

公演データ

ウラディーミル・ユロフスキ 指揮 バイエルン州立管弦楽団(主催者表記=国立管弦楽団)東京公演

9月26日(金)19:00 サントリーホール 大ホール

指揮:ウラディーミル・ユロフスキ

ピアノ:ブルース・リウ

管弦楽:バイエルン州立管弦楽団(主催者表記=国立管弦楽団)

プログラム

モーツァルト:交響曲第32番ト長調K.318

モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番イ長調K.488

リヒャルト・シュトラウス:ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯Op.28

リヒャルト・シュトラウス:組曲「ばらの騎士」Op.59

ソリスト・アンコール

ショパン:ワルツ第6番変ニ長調Op.64-1「子犬のワルツ」

オーケストラ・アンコール

ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇「こうもり」序曲

ヨハン・シュトラウス2世:ポルカ・シュネル「雷鳴と電光」

他日公演

9月27日(土) 13:30ミューザ川崎シンフォニーホール

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。