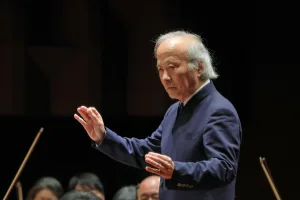

8年ぶりの客演で、ゲッツェルが白眉のシューマン第4交響曲を聴かせる

紀尾井ホール室内管弦楽団が、このたび新シーズン初回の定期演奏会に迎えた指揮者は、サッシャ・ゲッツェル。8年ぶりの客演だという。ウィーン出身ということで、まずは前半部でその矜持(きょうじ)を示す3種もの名刺を並べた、ということだろうか。だが、負担も小さくなかったのでは?

指揮ぶりはじつに丁寧で、それはもうハイドンのト短調交響曲・冒頭で明らかだ。ふと現れるゲネラルパウゼまで呼吸がぴたりと合致。対向配置を採るゆえ、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの末席はかなり離れるわけだが、練れたボウイングとダイナミクスで、律動も和声もくっきり立っている。ファゴットを、左翼に集まった低弦群の隣に置いたのも功を奏しただろう。

そこへゆくと、ツェムリンスキーの「シンフォニエッタ」は、意外なほど重いという印象。休符で、あるいは楽器間で、時に決まりの悪い「隙間」が生じるのだ。この空間で組む2管編成ものとしては、限界に近い大所帯だったかもしれない。テクスチュアの薄いベルクの「7つの初期の歌」では、耳に暗くまといつくロマンティックな響きをしっかりと聴かせていただけに、その感を強くする。

こちらベルクの作では、初来日のメゾソプラノ、スヴェトリーナ・ストヤノヴァにも注目。最高音域で、音程のやや甘くなる傾向はあるが、憂いを含んだ深い銀色の声は魅力的だ。第4曲で、「白菊」と歌う時の高貴さ、「怯える」と歌う時の不安の色は、なかなか聴けるものではない。

この日の白眉はしかし、後半のライプツィヒもの、シューマンの第4交響曲だろう。ゲッツェルはここで、一般的な1851年稿ではなく、1841年稿を採用。それがたんに「もの珍しさ」に訴えたものでなかったことは、そこかしこの細部から痛いほど伝わってきた。

たとえば、第3楽章スケルツォ部の後半。9小節目からのカノンは、1種の旋律だけを用いる改訂稿と違って、こちら初稿では2種でもって構成しているが、それを誤解の余地なく浮かび上がらせていた。第4楽章の開始位置を明示すべく、その前段の緩徐な序奏部とはっきりと切り離したのにも驚かされたが、それもこれも初稿への忠誠がため。結果、多楽章のユニークな連結体を構想したシューマンの意図が、みごとに伝わったのである。

(舩木篤也)

公演データ

紀尾井ホール室内管弦楽団 第142回定期演奏会

4月19日(土) 14:00日本製鉄 紀尾井ホール

指揮:サッシャ・ゲッツェル

メゾソプラノ:スヴェトリーナ・ストヤノヴァ

管弦楽:紀尾井ホール室内管弦楽団

コンサートマスター:千々岩英一

プログラム

ハイドン:交響曲第39番ト短調Hob.I:39

ツェムリンスキー:シンフォニエッタOp.23

ベルク:7つの初期の歌

シューマン:交響曲第4番ニ短調Op.120[1841年初稿]

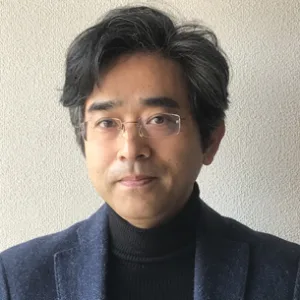

ふなき・あつや

1967年生まれ。広島大学、東京大学大学院、ブレーメン大学に学ぶ。19世紀ドイツを中心テーマに、「読売新聞」で演奏評、NHK-FMで音楽番組の解説を担当するほか、雑誌等でも執筆。東京藝術大学ほかではドイツ語講師を務める。著書に『三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み』(音楽之友社)、共訳書に『アドルノ 音楽・メディア論』(平凡社)など。