ベルカントを究めているから表現できる

ほんとうのヴェルディ

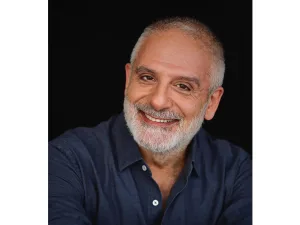

1978年生まれのニコラ・アライモは、同世代のなかでもっとも柔軟に歌えるバリトンである。持ち前のやわらかい声を操り、絹の糸のように光沢があって張り詰めたピアニッシモから、大きな身体を反映して音量をともなった力強いフォルティッシモまで、強弱のあいだを自在に行き来して、さまざまな感情をリアルに描く。

それが作曲家の求めるとおりに歌うための、比類ない武器であることはいうまでもない。

とりわけその巨躯は、ヴェルディ「ファルスタッフ」のタイトルロールそのもので、多くの歌手が腹に入れる詰め物が、アライモには必要ない。だが、そのこと以上に、柔軟で多彩な表現が、アライモ自身が「あらゆる感情が詰まっている役」と評するファルスタッフを歌ううえで、大きな強みである。

新国立劇場でアライモのファルスタッフが聴けるのは、2023年2月10~18日だが、その前にヴェネツィアのフェニーチェ劇場でもファルスタッフを歌う。2022年10月、東京フィルハーモニー交響楽団を率いて、キャリアにおける初の「ファルスタッフ」に挑んだチョン・ミョンフンが、劇場のプロダクションとしてはじめて「ファルスタッフ」を指揮するにあたり、選んだ歌手がアライモなのだ。

アライモの柔軟な歌唱表現は、ベルカントの諸役を高いレベルで歌いこなす盤石な歌唱技術に支えられている。それはここにいたるキャリアを眺めてもあきらかだ。

幼児期から歌ってきた

シチリア島のパレルモに生まれたアライモは、ベルカントのレパートリーで卓越した歌を歌ったバスバリトン、シモーネ・アライモの甥で、幼少時からオペラに囲まれ、2~3歳のころからオペラ・アリアを歌って育ったという。

シチリアのトラーパニで行われたジュゼッペ・ディ・ステファノ国際コンクールで優勝したのち、1997年、ロッシーニ「ラ・チェネレントラ」のダンディーニでデビューした。

私が生で聴いて、最初に強く印象に残ったのは2010年、ペーザロのロッシーニ・オペラ・フェスティヴァル(ROF)における「ラ・チェネレントラ」のダンディーニ役だった。その後、2013年には同じROFの「ギヨーム・テル」で、フアン・ディエゴ・フローレスらと共演してタイトルロールを歌い、すみずみまで表現が行き届いた、力強い圧巻の歌唱を披露した。

その声は深く、どのように強弱がつけられても、あらゆる音域で均質に響き、レガートが気高く紡がれる。むろんアジリタは切れ味が鋭い。だから、ロッシーニの歌唱困難な役を美しく表現できるのだが、そうしたテクニックは、たとえばヴェルディのオペラの役を、作曲家の指示に忠実に歌ううえでも有効なことこのうえない。

ミラノ・スカラ座、英国ロイヤル・オペラ、パリ・オペラ座、ウィーン国立歌劇場、そしてザルツブルク音楽祭といった、一流の歌劇場やオペラハウスに引っ張りだこなのも当然である。

そんな歌手が新国立劇場で歌ってくれるのはうれしい。はたして暗く重い声を大きく響かせるのが、ほんとうにヴェルディなのか。そんな疑問への解答も得られるはずだ。

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリアを旅する会話」(三修社)、「イタリア・オペラを疑え!」(アルテスパブリッシング)。ファッション・カルチャー誌「GQ japan」web版に「オペラは男と女の教科書だ」、「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。