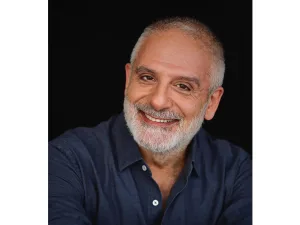

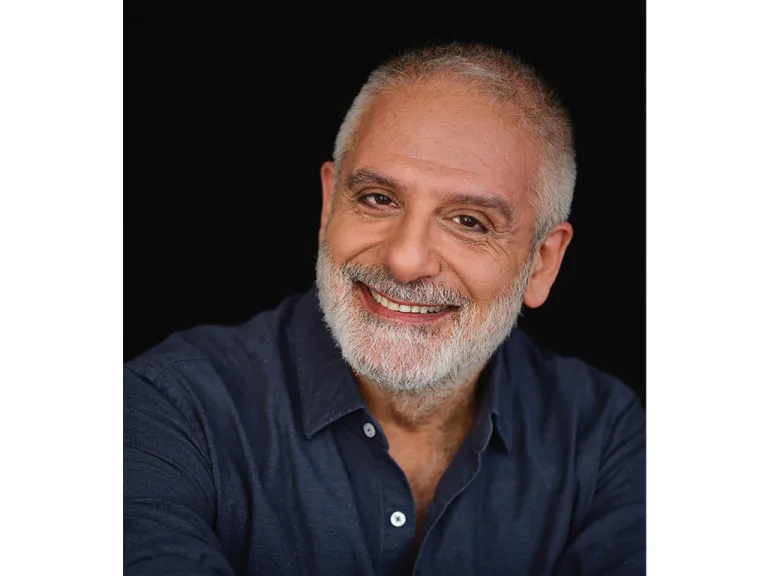

強さも表現できる輝かしいリリックな美声

イタリアの美質が詰まったテノール

この4月、東京・春・音楽祭で上演されたオクサーナ・リーニフ指揮の「蝶々夫人」(演奏会形式)で、ひときわ輝いていたのがピンカートン役のピエロ・プレッティだった。素直に湧き出る声でつむがれるレガートは流麗で、まったく同じ音質のまま高音まで無理なく届く。「いかにもイタリアらしい歌唱」の上等なヴァージョンとでもいうべきか。また、癖のない伸びやかな声ゆえに、能天気なピンカートンらしさがよく表現されてもいた。

プレッティの歌唱は、かなり以前から聴く機会があったが、かつてはそれほど印象に残らなかった。それが、とりわけポスト・コロナにおいては、一番気になるイタリア人テノールの一人になった。派手さこそないが、すぐれた発声で、テクニックは万全で、それゆえに自然な歌唱で、嫌みがない。そういうテノールはいるようでいない。

はじめて強い印象を受けたのは、2023年3月22日にヴェネツィアのフェニーチェ劇場で鑑賞したヴェルディ「エルナーニ」の題名役だった。輝かしいリリックな美声によるフレージングが美しく、無理なく歌いながら強さも表現する。しかも、この役は幕が開いた直後に勇ましいカバレッタがある2部形式の長大なカヴァティーナを歌わなければならない。

声が温まる前に歌うだけでも至難のカヴァティーナを、無理なく伸びやかに歌って圧巻だった。しかも、指揮のリッカルド・フリッツァは慣習的なカットを廃除しなかったから、おのずと歌う量は多くなったが、それにもかかわらず余裕が感じられる歌唱だった。

どの役でも際立つレガートの美しさ

2024年6月3日、フィレンツェ五月音楽祭で鑑賞したプッチーニ「トスカ」では、カヴァラドッシ役が出色の出来だった。プレッティの声は叙情的で伸びやかな、いわゆるテノーレ・リリコだと感じられる。ヴェルディ「リゴレット」のマントヴァ公爵にもってこいのように。一般的には、そういう声にはカヴァラドッシは負担が大きい。

だが、プレッティの声はリリックで明るいのに、たしかな芯がある。流麗なフレージングにも強い芯が感じられる。そうかといって重さや硬さは感じられず、明るく、やわらかく、自然なのである。指揮のダニエレ・ガッティが管弦楽に神経を行き届かせていたお陰もあるにせよ、やわらかく叙情的な声のまま、カヴァラドッシの激しさが無理なく表現される。これはすごい資質である。

2024年10月25日には、ミラノ・スカラ座でキリル・ペトレンコ指揮の「ばらの騎士」を観たが、ここでもプレッティは存在感を示した。もちろん役はイタリア人歌手である。彼の歌唱は「いかにもイタリア人らしい」と記したが、名立たるリヒャルト・シュトラウス歌いのなかにいると、イタリアらしい輝きも伸びやかさも、いっそう際立つと知らされた。もちろん、いつもながらに余裕のある歌いっぷりだった。

こうして回想すると、とりわけレガート美しさが際立っていたと気づく。2025年9月にはリッカルド・ムーティのイタリア・オペラ・アカデミーで上演されるヴェルディ「シモン・ボッカネグラ」で、カブリエーレ・アドルノ役を歌う。真っ直ぐな気性のこの役は、ほかの役以上にレガートの質が問われる。プレッティのガブリエーレが聴けるだけでも、9月が楽しみになる。

(終わり)

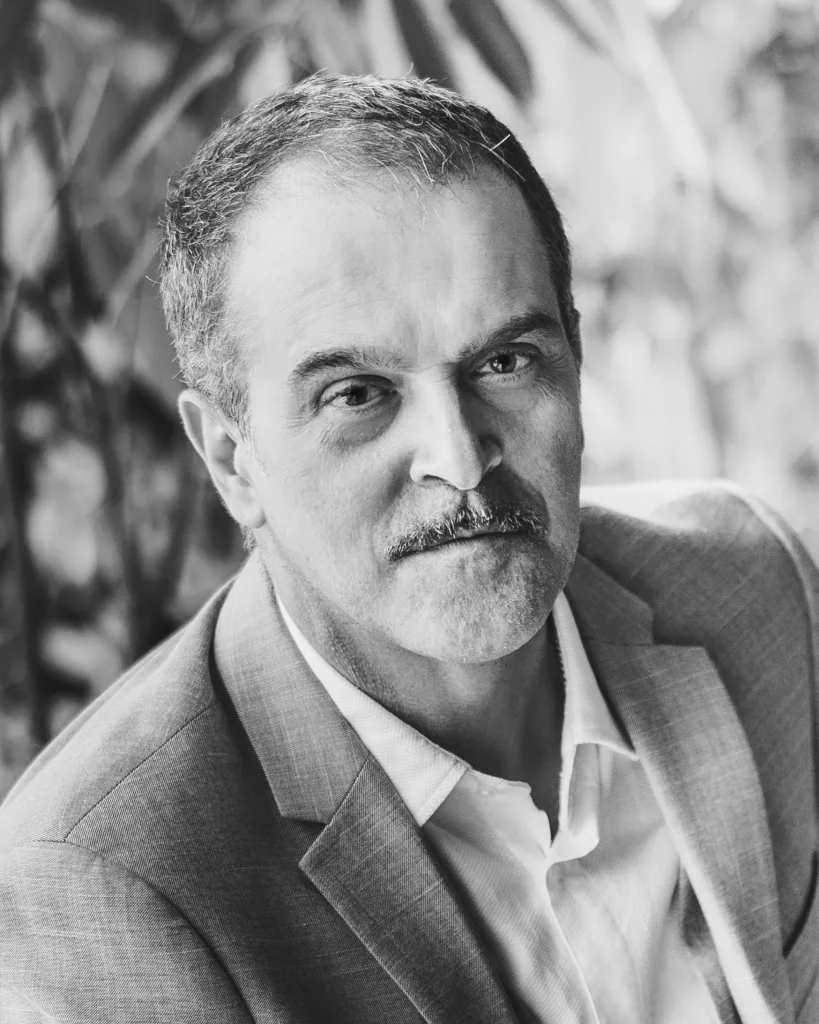

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。