ジョアキーノ・ロッシーニが生まれた中部イタリアのペーザロで、毎年8月に開かれるロッシーニ・オペラ・フェスティバル(ROF)。46回目の今夏は「ゼルミーラ」「結婚手形」「アルジェのイタリア女」のオペラ3演目を中心に、名歌手たちのリサイタルやカンタータ、若者公演の「ランスへの旅」などが上演された。2回(一部はさらに別の回)に分けてリポートする。

すべての不満を吹き飛ばす演奏水準

8月13日、「ゼルミーラ」を鑑賞した(16日、19日にも鑑賞)。ナポリのサン・カルロ劇場のために、ロッシーニはオペラ・セリアを9作書いた。いずれも稀代のプリマドンナ、イザベッラ・コルブランがヒロインに想定され、1822年2月初演のこの作品は9作目。指揮のジャコモ・サグリパンティは、「ウィーンでの上演を前提に作曲されたので、音楽の構造にハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンという流れが意識され、ロッシーニのセリアとしても特に重厚です」と強調する。

実際、管弦楽法はレチタティーヴォも含め重厚かつ精密だ。また、当時のサン・カルロ劇場が抱える卓越した歌手が前提なので求められる歌唱水準が高く、上演機会は少ない。ROFでは前回の上演が2009年で、私が鑑賞するのもそれ以来だった。

舞台は古代ギリシャのレスボス島。ゼルミーラは王ポリドーロの娘で、島が侵略されると彼女は父を隠し、周囲は王が死んだと思っている。一方、侵略した側のアゾールは、レスボスの王座を狙うアンテノレと腹心レウチッポに殺される。アンテノレは、ゼルミーラが父を殺したと吹聴したので、凱旋したゼルミーラの夫イーロは戸惑う。その後、ポリドーロ王が発見され、ゼルミーラと一緒に処刑されそうになるが、イーロの軍が父娘を救済する。ベートーヴェンの「フィデリオ」などと同様、当時流行の救出オペラと捉えられる。

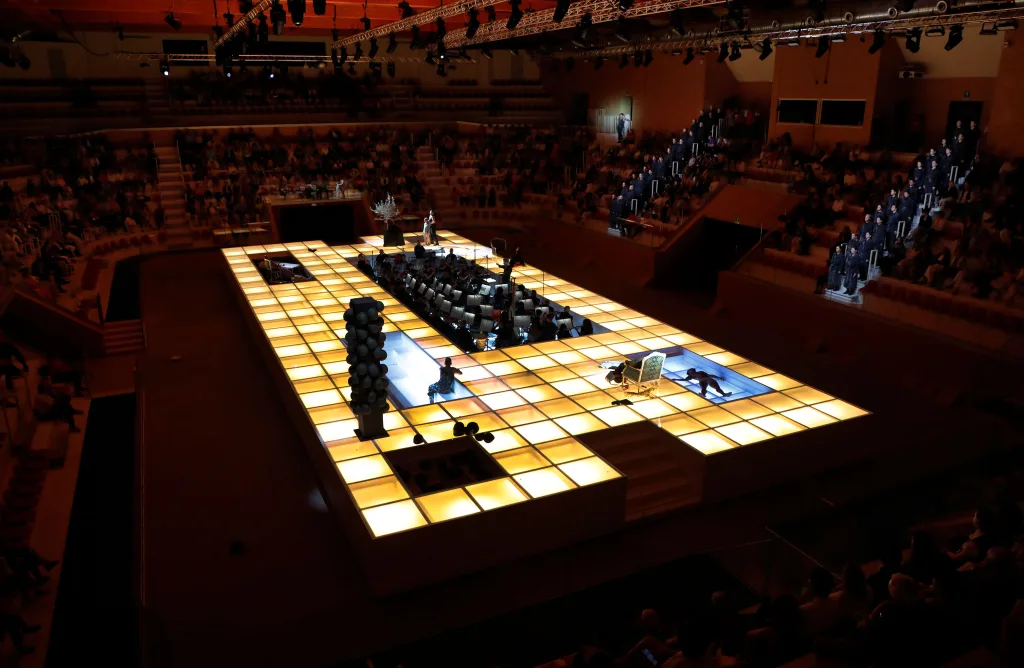

会場はオーディトリウム・スカヴォリーニ(これ以外の公演はすべてロッシーニ劇場)。演出家カリスト・ビエイトの意向を受け、体育館の構造を生かしてスポーツ観戦同様、中央の舞台を客席が取り囲んで上演された。このためサグリパンティは「四方を意識する必要があり、歌手間の距離も大きく、バランスをとるのが難しい」と語ったが、「でも機能しているので」と加えた。実際、この配置に否定的な観客は多かったが、不満を吹き飛ばすほど演奏水準は高かった。

ブラウンリーの超難度アリアに数分間の拍手

題名役のアナスタシア・バルトリは、音圧が高い豊かな声を広い音域にわたり同質に響かせ、運動性の高い装飾歌唱を加える圧巻の表現。テノールはアンテノレ役のバリテノーレとイーロ役の優美なテノールが、異なった音色で技巧と高音を競って聴き応えがあった。

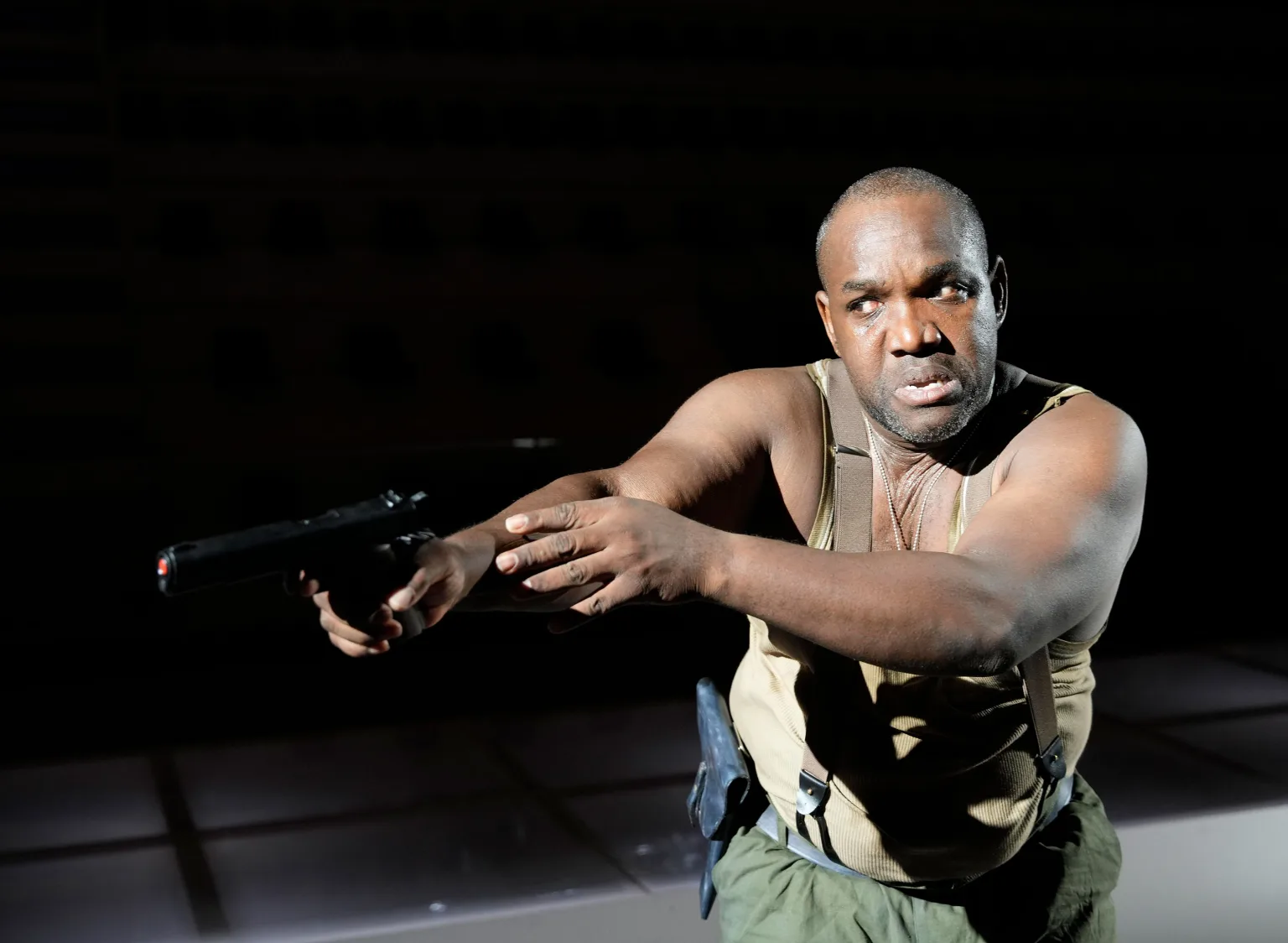

前者はエネア・スカラが、強さと音量を保ったままレガートもアジリタも高音も万全。後者は5月に新国立劇場「セビリャの理髪師」で歌ったローレンス・ブラウンリーで、想像を絶する歌唱だった。イーロの登場のアリアは三連音を続けながらハイDまで上昇させたのち同様に下降させ、その後もハイDが4回出るなど、ロッシーニが書いたテノールのアリアで最難曲だが、高音もアジリタも息の長いレガートも完璧に歌い切った。特に19日の公演では、何分間か拍手が止まらなかった。この歌手は難曲ほど本領が発揮される。

ポリドーロ役のバス、マルコ・ミミカはどの音域も高貴な低声で満たし、しかもやわらかくフレキシブル。音色が若きニコライ・ギャウロフを思わせ、そうと伝えるとよろこんでいた。ゼルミーラの侍女エンマ役のマリーナ・ヴィオッティ(メゾソプラノ)、レウチッポ役のジャンルカ・マルゲーリ(バスバリトン)も秀逸。そしてサグリパンティが、基調は重厚ながらロッシーニ特有の軽さと柔軟さを維持しつつ、立体的に音楽を構築した。うねりを伴いながら淀みなく、1幕だけで2時間という演奏時間が長く感じられなかった。

演出家は人間関係をあえて複雑にし、前向きな歌を疲弊しきった人物に歌わせるなど、音楽とドラマの齟齬が目立ったが、すぐれた音楽はすべてを超える。

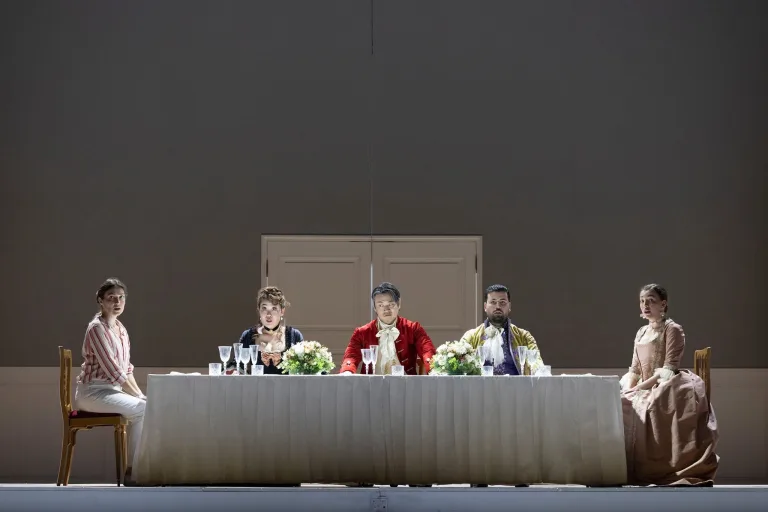

8月15日は1810年初演の全1幕のファルサ「結婚手形」(17日にも鑑賞)。演出はローレンス・デイルで、舞台上にあまりデフォルメせず構築された英国の商人トビーア・ミルの家で物語は展開する。ミルにピエトロ・スパニョーリ(バリトン)、ファンニにパオラ・レオチ(ソプラノ)、エドアルド・ミルフォールにジャック・スワンソン(テノール)、スルックにマッテア・オリヴィエーリ(バリトン)と歌手は盤石。これだけ揃うと若書きの作品も映える。指揮はクリストファー・フランクリン。

(次月に続く)

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。