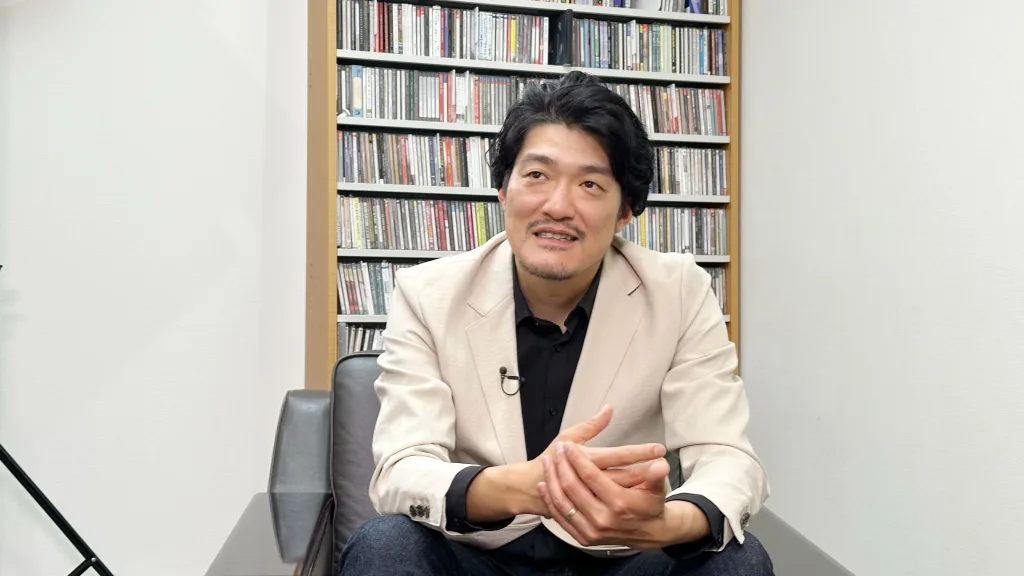

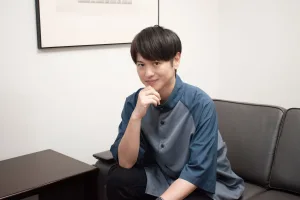

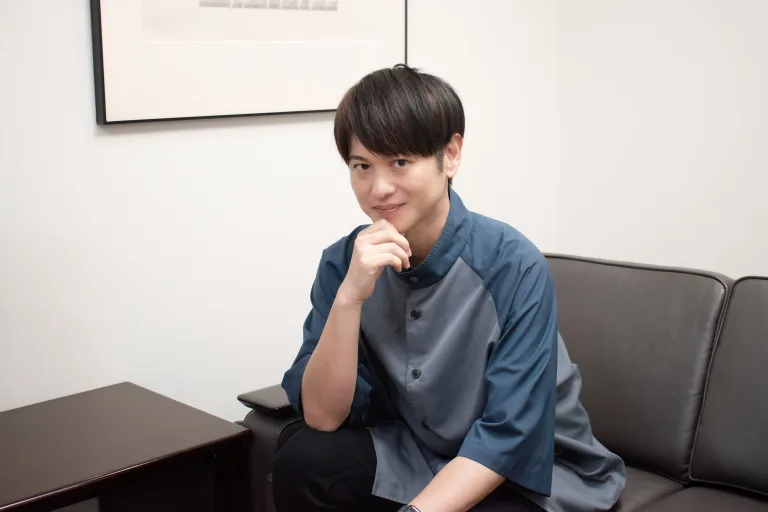

西村悟、拘(こだわ)りぬいた新たなシリーズについて語る

テノールの西村悟が歌曲とオペラとを結びつけた「オペラティックリート」というシリーズを開始し、その第1回として、シューマンの連作歌曲「詩人の恋」を取り上げる(5月9日・東京文化会館小ホール)。演出は岩田達宗、ピアノは河原忠之。

(聞き手 山田 治生)

——まずは、「オペラティックリート」というタイトルについて説明していただけますか?

西村 「オペラティックリート」って、実は、私が勝手に作った造語です。きっかけは、仲道郁代さんとの共演で、私が初めてシューマンの連作歌曲「詩人の恋」を披露させていただいたときに、「オペラに似ているなあ」って感じたことです。私はもともとどちらかというとオペラ畑の人間でして、歌曲にはあまり触れてこなかったのですが、仲道さんから一緒に「詩人の恋」をやりましょうというオファーをいただいて、お引き受けしました。

それで歌のストーリーもそうですし、1曲目から16曲目までの一連の流れを見ていて、「とてもオペラに近いな、ちょっとオペラっぽく歌ってみようかな」って思ったのです。そして直立で歌うわけではなく、ちょっと気持ちのままに、思うがままに、手を動かしてみたり、ちょっと歩いてみたり、というのをやってみたら、すごく声が音楽に乗ったのです。もしかしたらこれでいいのかもしれない。私にはこのスタイルが合っているのかもしれないと思った時に、ガラッと歌が変わったのです。さらに、オペラのように演じてみよう、照明も舞台装置もつけてやってもいいんじゃないかなって思いつきました。

それから、歌曲って、好きな人は好きですけど、クラシックを初めて聴く人にはハードルが高い気がします。聴きに来てくださる方に、歌曲は言葉を伝えることが大切だからあらかじめドイツ語を勉強してきてくれ、と言うことは私にはできません。クラシック音楽をあまり知らない方でも楽しめる連作歌曲の伝え方が何かあるんじゃないかなと思ったとき、オペラだったら、芝居があり、衣裳があり、照明があり、舞台設定があるということで、ある程度、ストーリーが把握できると思うのです。だったら連作歌曲もそうやって視覚を伴えばドイツ語が分からなかったとしても伝わるんじゃないかと思いました。それがこのオペラと歌曲の融合である「オペラティックリート」を実行しようと思うきっかけになったのは間違いありません。

オペラのようにリートの世界を楽しんでもらうことが狙いのオペラティックリート

——演出は岩田達宗さんですね。

西村 岩田さんとは旧(ふる)い仲で、オペラは何回も演出していただいて、一緒に仕事をさせていただいています。そんな岩田さんが東京文化会館で同じように歌曲集をオペラ化する企画をやっておられて、それを見せていただいた時に、こういうのをやっていいんだと思ったんですよ。そういうきっかけの公演の演出をされていた岩田さんですから、理解があるわけです。始めから話がスムーズに進みました。

——字幕は付くのですか?

オペラと同じように字幕が付きます。字幕も私が作りました。

——確かに、歌曲の演奏会でも字幕がほしい時がありますよね。

西村 そうなんですよ。歌曲の演奏会場を見渡すと、歌手が一生懸命歌っているのに、聴く方はプログラムに載っている歌詞をずっと見ている。それだったらCDでいいじゃないですかと思ってしまいます。それで、字幕と芝居と照明と衣裳があれば、前を向いて舞台をずっと見て曲を理解していただけるのではないかと思いました。

「詩人の恋」にはシューマンの思いが詰まっている

——シューマンの「詩人の恋」の魅力についてお話ししていただけますか。

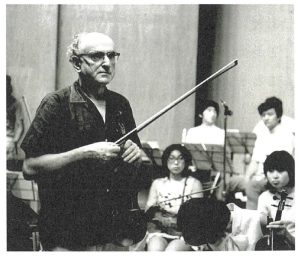

西村 シューマンにとって、クララとの恋愛で彼女の父親にずっと反対されていたという障壁はかなり高かったのでしょう。彼女と一緒になりたいけれど、反対されてどうにもならないという思いがずっとあったと思います。そこでこのハイネの詩に出会った時、たぶん、シューマンは奇跡だと思ったに違いありません。「なんでこれは僕の言いたいことを言ってくれているんだ!」って。シューマンがハイネの詩集「歌の本」の「抒情的間奏曲」を読んだ時に、自分が抱いている思い、伝いたい気持ちや自分が感じていることを代弁してくれていることに衝撃を受けただろうと想像できます。シューマンがそう感じて書いた曲ですから、それはそれは素晴らしい。シューマンの思いが最大限に詰め込まれていると思います。

ですから1曲1曲どれをとっても素晴らしいし、失恋した男の心情が事細かに理解できるような作りになっています。恋をして、失恋して、人を憎んで、自分を笑って、自分を後悔して、最後はそういったものをすべてしまい込んで人生を前向きに歩んでいく。最後はそういう風に書いてあるんですよ。だから私も今回はそのように伝えていくという方向で、最後はすべての苦しみを受け止めながら前を向いて歩いていく。これは現代人の心に通じることだと思います。

——細田琴音さんがダンサーとして参加されますね。

西村 私は、この舞台でもう少し表現の枠を広げたいと思い、ダンスが必要だなと気づいたのです。シューマンがクララと出会ったのはクララが9歳のとき。彼女をクララと見立てることもできるし、妖精のようにも見立てることもできる。彼女は、コンテンポラリー・ダンスもバレエもジャズもヒップホップもすごくて、私も舞台を見て感動したので、今回一緒にやってみようと声をかけました。

前半のプログラムも拘りぬいて選曲

——演奏会前半の選曲について教えていただけますか。

西村 前半の選曲もこだわり抜きました。「詩人の恋」(全16曲)が作曲されたのは1840年ですが、作られた当初は20曲からできていました。そこからシューマンは4曲を取り除いて16曲として発表したのです。その取り除かれた4曲がどこへ行ったのかを探したときに、「5つのリートと歌」と「4つの歌」という歌曲集に2曲ずつ収録されていることがわかり、私はこの4曲を絶対に歌いたいと思いました。でも演奏会前半にその4曲だけ歌っても面白くないので、だったら、それぞれの歌曲集を全部歌ってみようと思いました。

シューマンは「歌曲の年」といわれる1840年までほとんど歌曲を書かなかったのですが、1828年に珍しく「アンナにⅡ」という歌曲を作曲しました。そして、シューマンは、この「アンナにⅡ」の旋律を、クララに献呈したピアノ・ソナタ第1番の第2楽章「アリア」にも用いました。すなわち、シューマンは、始めに歌曲「アンナにⅡ」を発表して、その旋律をピアノ・ソナタ第1番に入れ込んだのです。

クララの存在は、シューマンが歌曲を書くきっかけとなり、「詩人の恋」にもつながっていくので、クララの存在を連想していただくために、演奏会の始めに「アンナにⅡ」を取り上げて、もともと「詩人の恋」に含まれていた4曲を紹介して、最後に河原忠之さんにピアノ・ソナタ第1番第2楽章を弾いていただきます。そして後半のオペラティックリートにつなげていこうと思っています。

——今回がVol.1ということですが、今後の「オペラティックリート」について教えていただけますか。

西村 次、ブラームスをやりたいんですよ。うん。もちろんシューベルトの「美しき水車小屋の娘」もやりたい。私もまだまだいろんな連作歌曲を知るでしょうし、発見もあるでしょうが、今のところ次はブラームスでやってみたいなっていう思いがあります。で、何回続けられるかわからないけど、最後はシューベルトの「冬の旅」で、私自身も旅に出たいなと思っています。

——最後にメッセージをお願いします。

西村 オペラティックリートVol.1は、私の思いが詰まった公演になります。クラシックは初めてな方も、そしてクラシック大好きな方も楽しめる公演となりますので、ぜひお越しいただければと思います。そして、このオペラティックリートがクラシックのニュースタンダードになるように、作り込んでいきますので、是非ご期待ください。お待ちしています。

公演情報

背中合わせの苦悩と悦び。一人の男が恋をした

<オペラティックリート Vol.1>

西村悟 × 河原忠之 × 岩田達宗シューマン 詩人の恋 (舞台版) (原語上演・字幕付き)

https://www.japanarts.co.jp/concert/p2129/