マリオッティによる表現主義的な「外套」

4月18日、ローマ歌劇場には驚かされた。プッチーニ「三部作」の第一作「外套」とバルトーク「青ひげ公の城」という1幕オペラの組み合わせだったが、音楽監督ミケーレ・マリオッティの手腕がさえわたった。

「外套」は三角関係のもつれによる殺人が描かれることからも、ヴェリズモの流れをくむ写実的な作品だと誤解していた。マリオッティの手にかかると、まるで違う面が引き出される。抑制が効いたオーケストレーションとからむ朗唱の背後に浮かび上がるのは、写実と対照的に言葉の奥に表される表現主義的な描写なのだ。

「青ひげ公の城」は青ひげ公とユディットの朗唱による対話で、心理的な葛藤が描かれる。だが、それ以上に城と7つの扉の描写が中心に据えられ、その扉をとおして人間心理を象徴的に描くという点で表現主義的だ。しかし、同じ1918年に初演された「外套」も、マリオッティの手にかかると歌の向こう側に連れていかれる。

むろんマリオッティは確信犯で、ヨハネス・エラスの演出も両作品に同じ装置を使い、背景に映す映像で、写実にとどまらない深層心理を示唆していた。

歌手は「外套」のジョルジェッタを歌ったマリア・アグレスタ(ソプラノ)が、心の激しさを表しながら美しく歌う秀逸な歌唱。台本で20歳とされるルイージを歌った69歳のグレゴリー・クンデ(テノール)の、みずみずしいフレージングと輝かしい高音にも舌を巻いた。「青ひげ公の城」は、ミハイル・ペトレンコ(バス)の意志的な低音も、シルヴィア・ヴェレス(メゾ・ソプラノ)の神秘的な歌唱もすぐれていた。

オロペサとフローレスの「ルチア」

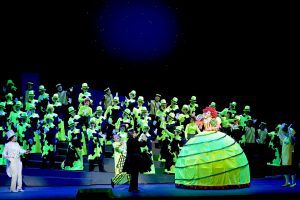

4月23日は、ドニゼッティ「ランメルモールのルチア」を見にミラノ・スカラ座に赴いた。最大の価値は、音楽監督リッカルド・シャイーがクリティカル・エディション(批判校訂版)を使用し、ノーカットで上演したことにあった。

「ルチア」は初演から途切れず上演されてきただけに、演奏現場で多くの手が加えられている。たとえば「狂乱の場」。フルートの助走がつくカデンツァは、ドニゼッティの死後、ソプラノが自身の技量を誇示すべく加えたものが定着したにすぎない。リコルディ刊行の楽譜自体、ドニゼッティが書いたものからかなり改変されている。

だから、第1幕のルチアのアリアも、前半のカンタービレから聴き慣れないフレーズがたくさん聴こえ、カバレッタも随所で音が異なったり、いつもはない装飾が加えられたりした。長い上演の歴史のなかで楽譜がいかに恣意(しい)的にカットされ、改変が加えられてきたかということである。

「狂乱の場」はフルートの代わりに、ドニゼッティが望んだグラス・ハーモニカが使われたが、それが助走するカデンツァなしに、楽譜どおりに歌われた。あのカデンツァはルチアの壊れた精神を表現するには蛇足で、ドラマの流れを阻害するというのが私の考えである。また、これがあるせいで、いまも「ルチア」をソプラノ・レッジェーロが技量をひけらかすためのオペラだと誤解している人がいる。

それでも、カデンツァがないと聴衆のウケが悪いからと演奏され続けている。スカラ座とシャイーの英断にエールを送りたい。

しかし、スカラ座の聴衆が納得したのは、リセット・オロペサ(ソプラノ)の歌唱があってのことでもあろう。声自体に強い存在感があり、彼女自身が「カメレオン」と呼ぶようにニュアンスを変幻自在に変化させる。まさに女王の歌唱。このドラマチックな表現こそ、恣意的に改変される前のルチア像である。

フアン・ディエゴ・フローレス(テノール)のエドガルドも第一級の歌唱だった。彼の声には重い役だが、自分の声に役を引き寄せ、無理なく歌って存在感を示す。よほどテクニックと知性がなければ不可能だ。第3幕のアリアも聴き慣れたものとは一部の音が異なったが、きわめてエレガントな歌唱だった。そしてルチアの死を知らされ、「Lucia più non è! ルチアはもういない」と弱音で甘く歌われたところから涙が止まらなくなった。

ドニゼッティは音楽の深層に、なんと深い感情を織り込んだのか。歌手も立派だったが、シャイーの指揮は音楽に絶妙の起伏を加え、オーケストレーションから多彩な表情を引き出し、ドニゼッティの音楽の深さを浮き彫りにした。安易な読み替えを避け、当たり前の動きをていねいに再現したヤニス・コッコスの演出がそれを助けた。

こういう「ルチア」がスタンダードになる日を待ち望む。

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。