パーヴォ・ヤルヴィ指揮、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン(主催者表記=ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団)の日本公演についてリポートする。取材したのは2022年12月8日のオール・ハイドンのプログラム。(宮嶋極)

ドイツ・カンマーフィルの来日は2018年以来、4年ぶりのこととなる。今回はハイドンとベートーヴェンに絞ったプログラム編成でヤルヴィと同楽団の〝今〟を日本の音楽ファンに披露した。公演チラシの舩木篤也氏の原稿中に紹介されているパーヴォのコメントの通り、モダン・オーケストラがハイドンを演奏する機会は近年、極端に減っている。これは日本も同様でハイドンだけでなくモーツァルトですら協奏曲を除けば交響曲や管弦楽曲が取り上げられる機会が少なくなったと筆者は感じている。20世紀終盤から作曲家在世当時の楽器や奏法、スタイルを再現して演奏するピリオド(時代)楽団やバロック・オケの活動が盛んになり古典派やバロック時代の作品演奏の細分化、専門化が進んだことが一因と考えられる。現にこうした団体による楽しさと驚きにあふれたハイドンの演奏が活発に行われていることは多くの音楽ファンが知るところであろう。

とはいえ、モダン・オケが今、ハイドンを取り上げることが意味がないかといえば、決してそんなことはないと考える。パーヴォは今回、それを明快に示してくれたように感じた。

この日の編成は弦楽器が第1ヴァイオリンから7・7・5・5・3で第1と第2は対抗配置。弦楽器プレイヤーの一部がバロック・ボウ(弓)を手にしていた。ほぼ完全なノーヴィブラート演奏であった。管楽器は譜面の指定通りの数でトランペットだけがバルブのないナチュラル型、ティンパニも口径の小さな楽器(ウィーン・シュネラー型の古典・バロック用の注文生産楽器、シングル・ハンドルを使って音程を変える)を使用。ホルンはいわゆるフレンチ・ホルンを使うなど他のパートはすべてモダン楽器であった。ドイツでは規模の大きなオケでもよく見られるスタイルといえる。

演奏内容はというとテンポは全般的に速めで、各フレーズを歯切れよく処理し活力あふれる音楽作りであった。冒険的な遊びの要素も取り入れる流行のスタイルを採らずに正攻法で音楽をとらえ、アグレッシブなアンサンブルによって作品の骨格を描き出していくあたりは、いかにもドイツのオケらしい。第104番ではパーヴォのタクトにメンバー全員がビビッドに反応し白熱したアンサンブルを展開。終演後、客席からは万雷の拍手が送られた。これに応えてアンコールとして19世紀末から20世紀前半にかけて活躍したハンガリーの作曲家、レオ・ヴェイネルのディヴェルティメント第1番から第1楽章が演奏された。オケが退場しても拍手は鳴り止まず、パーヴォはステージに呼び戻され喝采に応えていた。

公演データ

12月8日(木)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

ハイドン:交響曲第102番変ロ長調Hob.Ⅰ.102

ハイドン:交響曲第96番ニ長調Hob.Ⅰ.96「奇跡」

ハイドン:交響曲第104番ニ長調Hob.Ⅰ.104「ロンドン」

12月9日(金)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

ベートーヴェン:「コリオラン」序曲Op.62

ベートーヴェン:交響曲第8番ヘ長調Op.93

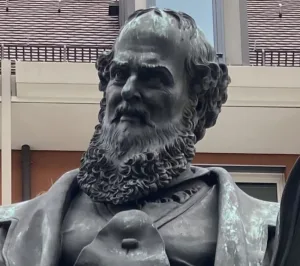

ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調Op.55「英雄」

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。