世にトラブルの種は盡きまじ、というのか、とにかくコンサートホールでの携帯、スマホのたぐいの問題は、相変わらずあとを絶たないようである。

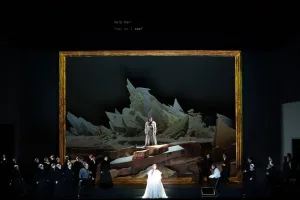

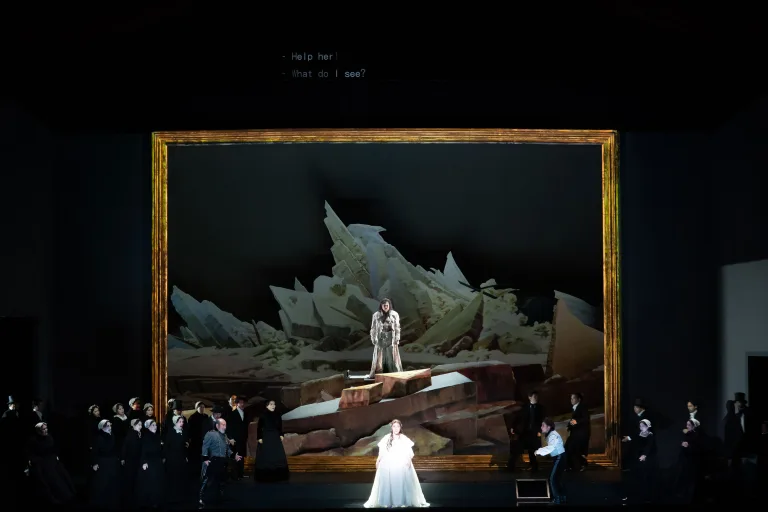

つい最近も、地方のある大きな劇場で、とあるオペラの本番真っ最中に、それも佳境に入ったところで突然、私の左側の至近距離で、猛烈な大音響のスマホのアラーム音が鳴り出すという事件に遭遇した。折良くというべきか、折悪しくというべきか、それが轟きはじめたのは、ちょうど音楽が大フォルティッシモに爆発し、合唱の音声がPAを使用して客席をサラウンドしはじめた瞬間とまったく同じタイミングだったので、周囲の人々も最初のうちは気がつかなかったらしい。「ああいう音の演出なのかと思った」などと言っていた人がいたほどなのである。

私はその合唱の間、その怪(け)しからぬ大音響の発信元を突き止めようと険悪な目つきで左側の席一帯を見回していたのだが、だれも身動きひとつせず、落ち着いている。漸(ようや)く合唱が終って静寂が戻ると、そのリズミカルなアラーム音はいよいよ盛大に、場内を圧するような勢いで鳴り渡っている。あまりに近接した音なので、私は左隣に座っていたやや高齢の男性の顔を見つめたが、彼は首を振って「おれじゃない」と、そのまま泰然自若、われ関せずの表情。そうこうすること数分、ついに周囲の視線が彼に集中するや、彼は初めて自分のワイシャツの胸のポケットからスマホをおもむろに取り出し、それが喚き立ているのを見て「あ、これだ」と呟いて慌てずボタンを押し、そのまま再びそれをポケットに納め、周囲に一言も謝ることなく、また泰然として舞台を眺め続けるのであった。気がつくと、オペラの方はすでに場面が変わり、合唱もいなくなって、登場人物2人の対話の場となっていた。

この御仁は結局、オペラが終ると拍手をし、明るくなってから軽く1回、だれにともなく頭を下げただけで、他の観客に交じって悠々とお帰りになったのだが、これがもし東京のホールだったら、激怒した人々に取り囲まれ、吊し上げになっていたかもしれない。

——というのは昔サントリーホールで、ラザレフ指揮のボリショイ響がショスタコーヴィチの「第8交響曲」を演奏した時、最後の最弱音がまだ終らぬうちから無遠慮なフライング拍手をしつこく始めていた御仁がいて、怒った十数人の客が終演後に彼の出て来るのをロビーで待ち構え、不穏な状況になったことがあり、その時はホール側が配慮(?)し、当の御仁を裏口から逃がして騒動を避けたという一幕があったのだが、今回の一件も、気の荒い江戸っ子が多い東京だったらそのような騒ぎに発展してもおかしくないケースであったろう。当日の劇場のお客さんは、みんな温厚で寛容であった。

アバドの来日演奏会で、演奏中にケータイの受信音が鳴り出した事件があり、それがきっかけでホールに電波遮断装置だか抑止装置だかが設けられたとかいう話を聞いた。私は機械オンチなので、そのあたりの仕組みはからきし解らないのだが、しかし今回のようなセットによるアラーム音となると、これは電波遮断装置も何もあったものではないのだろう。この種のトラブルは、どうやったら防げるのか、教えを乞いたいくらいである。まさか「スマホ持ち込み禁止」にするわけにも行くまいし。

そういえば、前述の一件が各ホールに通達されたのかどうか、最近ホールでの「スマホの電源」に関する注意が、以前より少し念入りになっているような気もする。新国立劇場では、暗転してから場内アナウンスが流れ、それと同時に同じ一文が字幕にも表示されるという方法が使われていたが、これなど、ある程度効果的かもしれない。外国のホールでは以前から開演前に大音響で呼び出し音を鳴らし、次いで注意アナウンスを入れるという、かなりえげつない方法が採られているが、日本でもこのくらいのことをしなければならぬ状況になっているのかもしれない。

とうじょう・ひろお

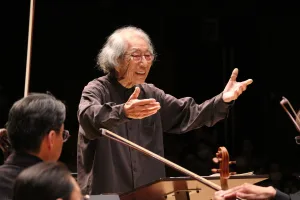

早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。