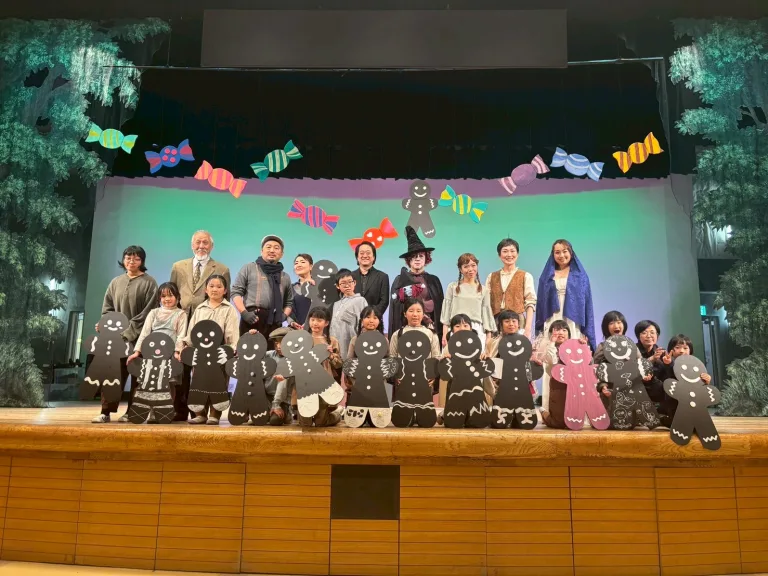

東響音楽監督として最後のオペラ――ノットが「子どもと魔法」の多彩で緻密なスコアを明晰に再現

モーツァルト、リヒャルト・シュトラウス、そして今年の「こうもり」と続いたジョナサン・ノット&東京交響楽団の演奏会形式でのオペラ上演。ノットが東響音楽監督としての最後のオペラに選んだ作品は、生誕150周年にあたるラヴェルの「子どもと魔法」である。2011年10月のノットと東響との初共演がラヴェルの「ダフニスとクロエ」(全曲)であったことを思い出すと、最後のオペラが「子どもと魔法」であることに巡り合わせを感じる。そして今年は「子どもと魔法」がモンテカルロで世界初演されてから100周年にもあたる。

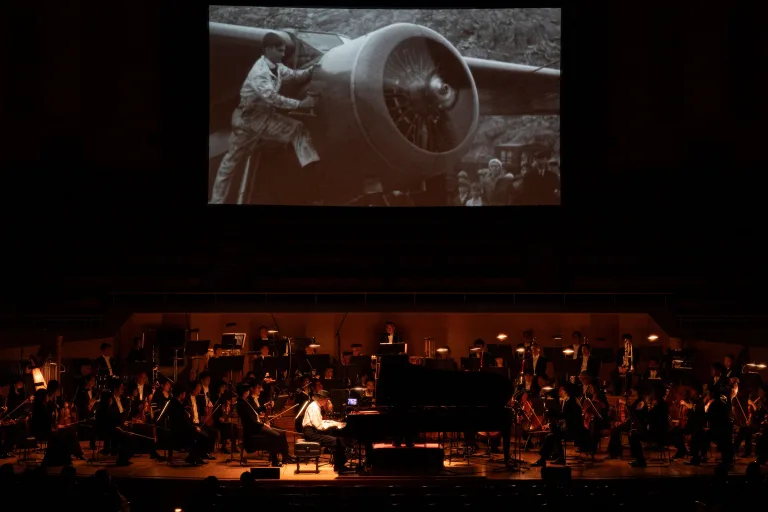

ノットは、ラヴェルの多彩で緻密なスコアを明晰(めいせき)に再現。演奏会形式ということもあり、コントラバスやコントラファゴットを含む弦楽器と管楽器のソロ、多種多様な打楽器、鍵盤楽器などがクリアに聞こえてくるのが楽しい。また、ラヴェルが書いた様々なスタイルの音楽が、ときにユーモラスに、ときにノリ良く、ときに素朴に、ときにしんみりと描かれていたのが作品にふさわしかった。とりわけ最後の動物たちの合唱(二期会合唱団)は感動的なまでに優しく美しかった。

子ども役の小泉詠子は、いたずらっ子がまわりに気づいて変化を遂げていく姿を見事に表現。歌っていないときも演じているところが良い。加納悦子は、お母さんからユーモラスな中国茶碗まで幅広い表現力。ティーポット、小さな老人、雨蛙を歌い分けた糸賀修平も印象に残る。三宅理恵が技巧的な歌唱を披露。加藤宏隆、近藤圭、鵜木絵里、金子美香も好演。また、字幕が、単なる歌詞の日本語訳だけでなく、舞台の情景を表していたのも親切だった。

演奏会前半には、同じくフランス音楽が取り上げられた。まず、二期会合唱団の女声とドビュッシーの「夜想曲」より〝シレーヌ〟、そしてデュリュフレの「3つの舞曲」。ドビュッシーでは微妙な色彩の変化、デュリュフレではフルート、クラリネット、ファゴット、サクソフォンなどの妙技を聴くことができた。

ノットは、2026年にスペイン・バルセロナのリセウ大劇場の音楽監督に就任し、ますますオペラに傾倒していく。ノットにはまた日本でもオペラを指揮してほしいし、できることなら、東響とともに新国立劇場のピットにも入ってほしいと思う。

(山田治生)

公演データ

東京交響楽団 特別演奏会 ラヴェル:歌劇「子どもと魔法」(演奏会形式)

11月15日(土)14:00東京オペラシティ コンサートホール

指揮:ジョナサン・ノット

子ども:小泉詠子

お母さん、中国茶碗、とんぼ:加納悦子

肘掛椅子、木:加藤宏隆

柱時計、雄猫:近藤圭

安楽椅子、羊飼いの娘、ふくろう、こうもり:鵜木絵里

火、お姫様、夜鳴き鶯:三宅理恵

羊飼いの少年、牝猫、りす:金子美香

ティーポット、小さな老人、雨蛙:糸賀修平

合唱:二期会合唱団

合唱指揮・指導:キハラ良尚

管弦楽:東京交響楽団

コンサートマスター:景山昌太郎

プログラム

ドビュッシー:「夜想曲」より〝シレーヌ〟

デュリュフレ:3つの舞曲 Op.6

ラヴェル:歌劇「子どもと魔法」(演奏会形式)(字幕付き)

他日公演

11月16日(日)17:00りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 コンサートホール

※出演者等の詳細は、東京交響楽団のオフィシャルサイトをご参照ください。https://tokyosymphony.jp/concert/53327/

やまだ・はるお

音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。