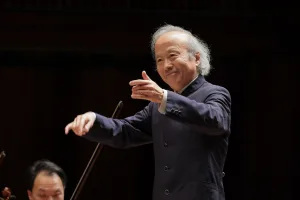

98歳のブロムシュテットによる新しい解釈で生気あふれる演奏が繰り広げられた詩篇プログラム

NHK交響楽団の10月定期はABC3プログラムとも桂冠名誉指揮者ヘルベルト・ブロムシュテットが指揮をする。先週の北欧プロ(B)に続いて今週のAはストラヴィンスキーの詩篇交響曲とメンデルスゾーンの交響曲第2番「讃歌」といういずれも詩篇を中心とする旧約聖書から引用したテキストが歌われる声楽付きの作品。98歳という超高齢のマエストロとは思えないほどの意欲的な選曲である。

詩篇交響曲は弦楽器がチェロとコントラバスのみでクラリネットを除く木管、金管楽器、ティンパニ、大太鼓。ハープ、ピアノ2台という特殊な編成。コンサートマスターがいないので合奏の要はもっぱら指揮者頼みとなる。特に第1楽章はオスティナートのような規則的なリズムと変拍子が交錯する複雑なアンサンブルが繰り広げられるのだが、ブロムシュテットは速めのテンポでこれをテキパキとさばき、アンサンブルが弛緩(しかん)しそうになると右手で俊敏に拍を示してオケをリードしていく。全体の響きは透明感にあふれ、対位法の妙をはじめとする新古典主義の性格を鮮やかに表出させていた。

スウェーデン放送合唱団は男声、女声各20人、合計40人の少人数ながら透明で温かいハーモニーを広いNHKホールに美しく響かせる。筆者はラテン語をまったく理解できないが、歌詞は明瞭に聴き取れたのも興味深かった。

後半のメンデルスゾーンの「讃歌」は弦楽器12型の小編成で、ヴィブラートは抑え気味。ピリオド奏法に寄せたスタイルで、前半と同じく古典派的な要素を浮き彫りにしていくスタイル。楽章の構成的にはベートーヴェンの交響曲第9番との相似を指摘されるが、ブロムシュテットが描き出した作品世界はバッハを想起させるものであった。N響は指揮者の意図に沿って終始高い集中力を保ちながら精妙にアンサンブルを組み立てていた。

クリスティーナ・ランツハマー(ソプラノ)ら独唱陣はオペラのように声を張って過剰な表情付けをすることなくバッハのミサ曲や受難曲のような雰囲気で歌い進めていく。第8曲「今こそ、皆、神に感謝せよ」前半で合唱だけとなる箇所はNHKホールがヨーロッパの教会堂になったかのような静謐(せいひつ)な響きがこだました。

終曲、フーガが続く箇所はまさにバッハのような世界観が創出され、ブロムシュテットはこの作品に内包されていた〝本来の姿〟を外連味(けれんみ)なく示してくれた。

終演後は満員の客席から盛大な喝采が鳴りやまず、オケ退場後、ブロムシュテットはコンマスの長原幸太とともに2回も舞台に登場し歓呼に応えていた。

(宮嶋 極)

公演データ

NHK交響楽団 第2046回定期公演 Aプログラム

10月18日(土)18:00 NHKホール

指揮:ヘルベルト・ブロムシュテット

ソプラノ:クリスティーナ・ランツハマー

メゾ・ソプラノ:マリー・ヘンリエッテ・ラインホルト

テノール:ティルマン・リヒディ

合唱:スウェーデン放送合唱団

管弦楽:NHK交響楽団

コンサートマスター:長原 幸太

プログラム

ストラヴィンスキー:詩篇交響曲

メンデルスゾーン:交響曲第2番 変ロ長調Op.52「讃歌」

他日公演

10月19日(日)14:00 NHKホール

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。