作曲家への共感に満ちた、人間味あふれるブラームス

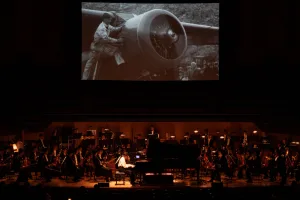

ギルバートと都響によるブラームス交響曲サイクルの後半は第3番と第4番。2011年1月にニューヨークでギルバートを初めて聴いてから、都響を始めとして何度も実演に接してきたが、外連(けれん)や誇張のない、作品に対して誠実な態度と心の籠った音楽は変わらない。そんなギルバートも作曲家がこれらの曲を書いた年齢を超え、作曲家への共感に満ちた人間味あふれる演奏を聴かせてくれた。

ブラームスの交響曲中最も壮大で「英雄的」と言われることのある第3番も同様だ。冒頭の基本動機が壮麗に鳴り響いたあとは、比較的小振りな14型の編成もあって穏やかで親しい気分に満ちている。指揮棒を持たず、両腕の動きで見事にフレーズを作る。総譜の細部まで配慮が行き届いていて、音楽の自然な流れの中でドラマの聴き所を押さえる。第2楽章は長閑で寂寥感を漂わせつつ、情感を少しずつ変えていく。第3楽章は遅めのテンポ。儚(はかな)げな諦念のなかでオーボエが青春の残り火のような甘美さと情熱を掻き立てる。終楽章には闘争の場面があるものの、全体にテンションは緩め。対位法的な箇所では各声部が強度を保ちつつ歌う。最後のピアニッシモの頼りなげな終わり方は、当時のブラームスの心の中を覗くかのようだ。

第4番はギルバートが2018年にNDRエルプフィルハーモニー管弦楽団(旧北ドイツ放送交響楽団)とともに来日した折にも取り上げているが、その時よりも室内楽的な親密さと枯れた味わいがある。第1楽章冒頭、一筆書きのように滑らかに第一主題が奏でられると、呼吸をするような自然さで濃やかな気配りで曲想や情感の変化が示される。第2楽章も同様、第2主題の弦の幅広いフレージングがすばらしい。第3楽章の諧謔味はそれほど強くない。第2主題は晴れた日の散歩のような幸福な気分に満ち、再現部はリズム感の良さを発揮。終楽章冒頭、管楽器によるシャコンヌの音型がくっきりとした輪郭とともに放たれ、その後の変奏も音楽の大きな流れに乗ってアンサンブルも良好。各人の妙技が光る(とくにフルートのソロ!)。弦セクションの纏(まと)まりも良く、圧巻のフィナーレで全4曲のサイクルを閉じた。ほぼ満場の喝采。オーケストラが引き上げても続く会場の拍手に促されるように、ギルバートは矢部達哉ら二人のヴァイオリン奏者に挟まれてステージに現れ、観客に挨拶した。そんな何もかもが指揮者の人柄を感じさせて微笑ましい。

(那須田務)

公演データ

東京都交響楽団 第1024回 定期演奏会Aシリーズ

7月23日(水)19:00東京文化会館 大ホール

指揮:アラン・ギルバート

管弦楽:東京都交響楽団

コンサートマスター:矢部達哉

プログラム

ブラームス:交響曲第3番ヘ長調Op.90

ブラームス:交響曲第4番ホ短調Op.98

他日公演

7月24日(木)19:00東京文化会館 大ホール

なすだ・つとむ

音楽評論家。ドイツ・ケルン大学修士(M.A.)。89年から執筆活動を始める。現在『音楽の友』の演奏会批評を担当。ジャンルは古楽を始めとしてクラシック全般。近著に「古楽夜話」(音楽之友社)、「教会暦で楽しむバッハの教会カンタータ」(春秋社)等。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。