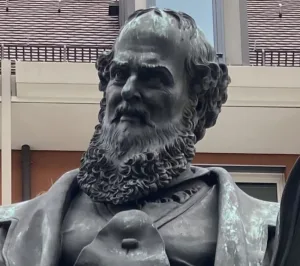

父へのオマージュともいえるプログラムで堂々たる風格を示す演奏を聴かせた尾高忠明

名誉客演指揮者の尾高忠明が指揮する読売日本交響楽団の定期。39歳の若さで亡くなった忠明の父、尚忠の交響的幻想曲「草原」と尚忠が日本交響楽団定期を最後に指揮したブルックナーの交響曲第9番で、父へのオマージュともいえる演目である。

「草原」は1944年に作曲・初演された管弦楽作品。モンゴルの大草原をイメージした交響詩のような音楽である。前後に悠久の時の流れを感じさせるような静的な部分があり、その間に騎馬民族の活発さを表すような動的な部分が配置された3部構成。尾高と読響は西洋の和声と日本の伝統的な五音音階が交錯する箇所でも響きを混濁させることなく、東西文化の融合を感じさせる深遠なサウンドを創出させていた。

メインはブルックナーの交響曲第9番。最近は英国音楽のスペシャリストのイメージが強い尾高であるが、実はかなり以前からブルックナーに関心を寄せていた。筆者は45年前に尾高の指揮でブルックナーの交響曲第8番を演奏したことがある。当時、NHKが主催していた首都圏の学生オケからオーディションでメンバーを選抜し演奏会を行い、それを放送するという催しでのこと。リハーサルではブルックナーの活動拠点でもあったオーストリアのザンクト・フロリアン修道院・教会を訪れた時の体験や、自筆譜のこと、ブルックナー作品のアダージョ楽章の重要性などについて分かりやすく説明してくれたことが鮮明に記憶に残っている。あの時、尾高は33歳、若手の時期からブルックナーに関心を寄せ、研究を積み重ねてきたのである。

当夜の演奏は小細工を一切排した堂々たる風格を示すものであった。いたずらにテンポを動かすことなく大河の流れのごとく悠々と音楽を進めていく。深い呼吸感をもって旋律を歌わせ、ブルックナー独特のゲネラルパウゼもしっかりと間を空けて響きを丁寧に処理していく。最近流行の音楽の構造をクリアに聴かせるスケルトン型のアプローチや、パート間の音量バランスを均衡させる音作りではなく、金管楽器群を必要な箇所ではかなりの強音で演奏させていた。例えば、第1楽章コーダのトランペットの強奏は20世紀の巨匠を彷彿とさせるもの。これぞブルックナーともいうべき趣であった。こうしたことを可能にしたのは金管楽器奏者たちの技量の高さはもちろんであるが、ブラスに負けない読響弦楽器セクションの力強く輝かしいサウンドがあるからこそといえよう。弦の威力は第2楽章冒頭、ダウンボウが連続する箇所でもすさまじいばかりの迫力を示した。また、フルートをはじめ木管セクションの雄弁さも際立っていた。

そして尾高がその重要性を強調していたアダージョの第3楽章。最終盤ではブルックナーの思いが天上の神へと近づいていくことが表現されたような美しい響きによって全曲が厳かに締めくくられた。オケが退場しても喝采は鳴り止まず、尾高が舞台に再登場する盛り上がりとなった。

(宮嶋 極)

公演データ

読売日本交響楽団第648回定期演奏会

5月27日(火)19:00 サントリーホール 大ホール

指揮:尾高 忠明

管弦楽:読売日本交響楽団

コンサートマスター:白井 圭(ゲスト)

プログラム

尾高尚忠:交響的幻想曲「草原」

ブルックナー:交響曲第9番ニ短調WAB109(コールス校訂版)

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。