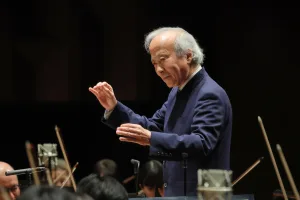

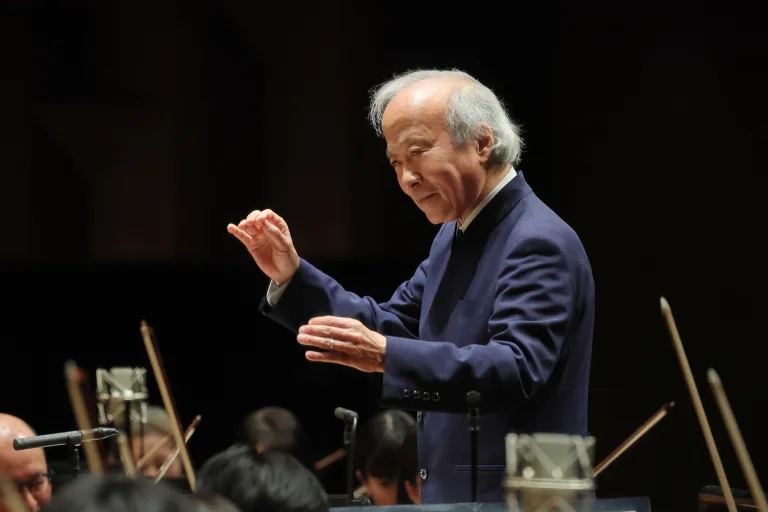

N響との初共演で作品の世界観を濃密なタッチで描き出したチェコの俊英ペトル・ポペルカ

チェコの俊英ペトル・ポペルカとN響の初共演となった2月定期Aプロ。筆者がポペルカの実演を聴いたのは昨年のプラハ放送響との来日公演以来、今回が2度目。普段から聴く機会が多いN響との共演を通して彼の才能や個性がより鮮明に伝わってきた。

4曲の両端にシンフォニエッタ(小さな交響曲の意)を配置、さらに前半が独墺系、後半はチェコの作品とした点にも考えられた構成であることが伝わってくる。加えてツェムリンスキーのシンフォニエッタは1935年にプラハで初演され、ドヴォルザークの交響詩「のばと」はヤナーチェクの指揮で初演されたことも面白い。

ツェムリンスキーのシンフォニエッタはマーラーとの関連で語られることが多いが、ポペルカとN響が紡いだ響きはマーラー的というよりは内省的で凝縮されたものであった。どこか不気味さを感じさせる雰囲気の醸成が特徴的で、これは後半のドヴォルザークの「のばと」でも同様であった。

2曲目はラデク・バボラークをソリストにリヒャルト・シュトラウスのホルン協奏曲第1番。変ホ長調の明るく力強いハーモニーが会場の空気をガラリと変えた。バボラークの超絶技巧は相変わらずの凄さで、高音への跳躍も毎回、少しの揺らぎもなくピタッと決まる。テクニックだけでなく表現の豊かさに一層の磨きがかかった印象。アンコールで演奏した自作の「狩りのファンファーレ」では低音域で、和音のような響きが何度もこだます。ひとりで吹いているにもかかわらず、なぜ和音のような音を出せるのか驚きである。

後半の「のばと」は夫を毒殺した妻の再婚に際してのばとが彼女の罪を暴露する……、という暗いストーリーがベースとなった交響詩だが、ポペルカは前半の陰うつさと最終盤の救済のコントラストを見事に対比して聴かせた。救済を表すヴァイオリンのソロはこの日、コンマスを務めた長原幸太。4月から第1コンマスに正式就任する。

最後はヤナーチェクのシンフォニエッタ。最後列の金管楽器のバンダが13人並ぶ華やかな曲だが、ここでもポペルカはブラスの大音響で聴く者を圧倒するようなことをせず、各パートの響きを丁寧に整えながら、濃密な音世界を構築することで作品に込められたストーリー性を巧みに表出させていた。N響との初共演を通して、ポペルカは派手さはないものの、作品に誠実に向きあい、その世界観をち密なタッチで描き出せる才能の持ち主であるように感じた。

(宮嶋 極)

※取材は2月8日(土)の公演

公演データ

NHK交響楽団 第2031回定期公演

2月8日(土)18:00、9日(日)14:00NHKホール

指揮:ペトル・ポペルカ

ホルン:ラデク・バボラーク

管弦楽:NHK交響楽団

コンサートマスター:長原 幸太

プログラム

ツェムリンスキー:シンフォニエッタOp.23

リヒャルト・シュトラウス:ホルン協奏曲第1番変ホ長調Op.11

ドヴォルザーク:交響詩「のばと」Op.110

ヤナーチェク:シンフォニエッタ

ソリスト・アンコール

バボラーク:狩りのファンファーレ

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。