柔軟で雄弁な管弦楽のもと

声でドラマを牽引する歌手が躍動した名演

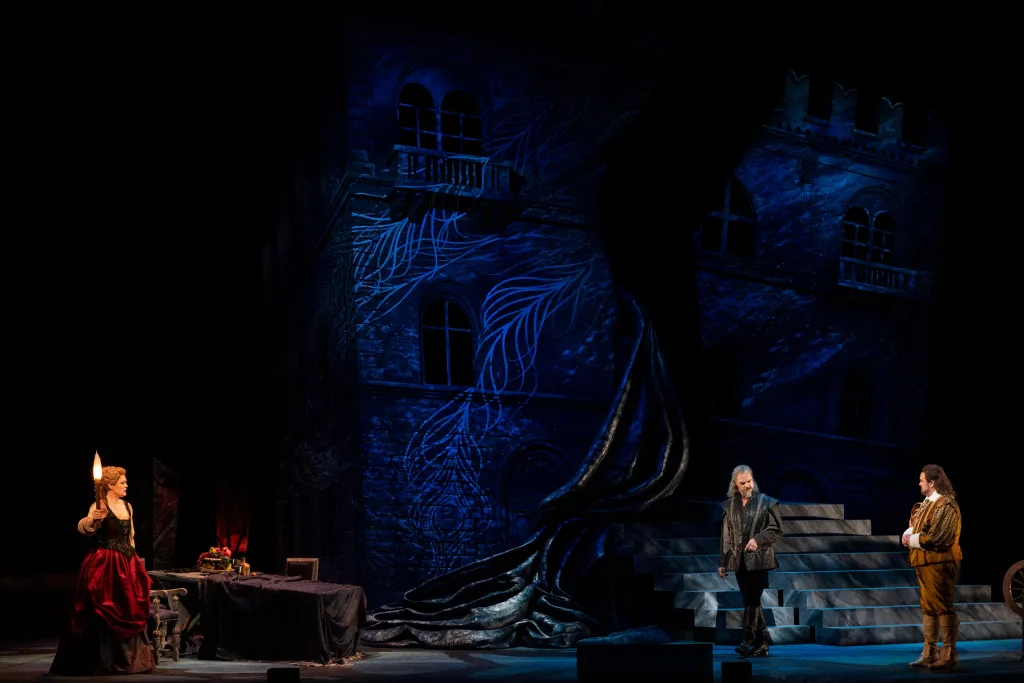

前奏曲から華麗な音世界が耳に押し寄せ、醸し出される官能性が、紗幕の向こうでグイードとビアンカが愛し合う場面と重なる。沼尻竜典が指揮する東京交響楽団への期待が最初から高まった。

そこに戻ったビアンカの夫のシモーネ。この役を歌うトーマス・ヨハネス・マイヤー(バリトン)がドラマを牽引した。ほぼ出ずっぱりで歌う彼の声のなかに、スリリングなドラマがあった。帰宅して妻と見知らぬ男の姿を見たシモーネは、事の次第を察するが、まずはグイードを持ち上げ探りを入れる。そんなとき口から出る言葉と本心との微妙なズレを、声に載せて聴き手に伝えるのである。こういう芸が可能な歌手は、そうはいない。

むろん、妻の不貞を確信し、グイードに決闘を申し入れてからの歌唱には、強い負の情念が宿っている。激しいのではない。感情を抑えた表現なのに心の底の激しさがにじみ出る。これも高度な芸である。沼尻が導く管弦楽がこうした感情と見事にからみ、表現を深め合う。

妻ビアンカ役のナンシー・ヴァイスバッハ(ソプラノ)も、官能的な声、冷めた声、自分の情夫を殺した夫を讃える声と、ニュアンスの変化が巧みでマイヤーと相性がいい。グイード役のデヴィッド・ポメロイ(テノール)は、真っ直ぐな歌唱がこの役らしい。3人の歌手と管弦楽、演出とのバランスもよかったが、いちばん驚いたのはオスカー・ワイルドの倒錯した世界が、声のニュアンスで描き尽くされたことだった。

続く「ジャンニ・スキッキ」も沼尻は快調だった。音楽は淀みなく流れながらメリハリが効き、短い喜劇ならではの一体感がある。だから、ピエトロ・スパニョーリ(バリトン)が歌うスキッキ役がいっそう映えた。

スパニョーリは麗しい美声を響かせてエレガントなレガートを聴かせ、それだけで場が引き締まるが、むろん、そんなに単純な役ではない。細やかにセリフを回しながら、このドラマのなかで絶対的な存在であり、狂言回しでもあるスキッキという人物像を描く必要がある。スパニョーリは要所を強く美しい響きで満たしつつ、そこに自然な発声と発語で会話劇を連ねていく。

この力の抜け方が至芸だといえば伝わるだろうか。おそらく日本人がもっとも苦手な表現だから、なおさら輝く。しかも声色を使わない。いや、ブオーゾの声を真似るときは声色を使うが、それ以外はすべて同じ発声で、自然に語るように会話劇を深め、ある意味、ナンセンスな展開に真実味をあたえてしまう。日本にいながらこういう至芸を味わえるのは幸福であり、歌に携わるすべての人に聴いてほしいと思う。

ほかにはラウレッタ役の砂田愛梨が光っていた。支えがあるしっかりした声で、歌いまわしは柔軟なのに高い音圧で輝くように響き、強い印象を残した。

(香原斗志)

※取材は2月6日(木)の公演

公演データ

アレクサンダー・ツェムリンスキー「フィレンツェの悲劇」

全1幕(ドイツ語上演/日本語及び英語字幕付)

ジャコモ・プッチーニ「ジャンニ・スキッキ」

全1幕(イタリア語上演/日本語及び英語字幕付)

2月2日(日)14:00、4日(火)14:00、6日(木)18:30、8日(土)14:00

新国立劇場 オペラパレス

指 揮:沼尻竜典

演 出:粟國 淳

「フィレンツェの悲劇」

グイード・バルディ:デヴィッド・ポメロイ

シモーネ:トーマス・ヨハネス・マイヤー

ビアンカ:ナンシー・ヴァイスバッハ

「ジャンニ・スキッキ」

ジャンニ・スキッキ:ピエトロ・スパニョーリ

ラウレッタ:砂田愛梨

ツィータ:与田朝子

リヌッチョ:村上公太

ゲラルド:髙畠伸吾(2・4)、青地英幸

ネッラ:角南有紀(2・4)、針生美智子

ゲラルディーノ:網永悠里

ベット・ディ・シーニャ:志村文彦

シモーネ:河野鉄平

マルコ:小林啓倫(2・4)、吉川健一

チェスカ:中島郁子

スピネッロッチョ先生:畠山 茂

アマンティオ・ディ・ニコーラオ:清水宏樹

ピネッリーノ:大久保惇史

グッチョ:水野 優

管弦楽:東京交響楽団

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。