巨匠への歩みを踏み出したラトルが作品の本質を厚く響かせる

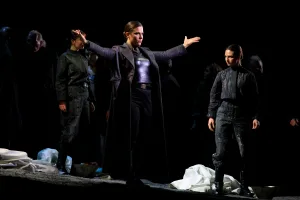

サイモン・ラトルが首席指揮者を務めるドイツの名門、バイエルン放送交響楽団(BRSO)を率いて来日、26日、サントリーホールで開催された東京における初日公演を聴いた。

1曲目は韓国出身で、世界的人気を誇るピアニスト、チョ・ソンジンをソリストにブラームスのピアノ協奏曲第2番。BRSOは弦楽器の編成を14型にして臨んだが、響きは厚く豊か。対するチョも明快なタッチから繰り出す力強いサウンドで、オケとの間で骨太の対話を繰り広げた。第3楽章の終盤などでラトルがオケの音量を抑えることが何度かあったが、そうした際のチョの弱音の粒立ちの美しさは特筆すべきものであった。盛大な拍手にチョはシューマンの幻想小曲集から「なぜ」をアンコールした。

後半はブラームスの交響曲第2番。弦楽器は16型に増員。前半と同様にヴァイオリンは対抗配置。第1楽章冒頭からニ長調の明るい雰囲気が醸成された厚いハーモニーがホール全体に響きわたる。同じドイツの名門であるベルリン・フィルやシュターツカペレ・ドレスデンなどとは明らかに違うサウンドである。前任のマリス・ヤンソンスの時からもそうだったが、BRSOは温かく厚い響きが魅力で、ラトルもこうしたオケの特質を最大限尊重しているように映った。

作品に対するアプローチはベルリン・フィルとの同曲の演奏に比べると、オーソドックスな方向に変化しつつあるように感じた。楽節のアタマを強調するようなアクセントを付けたり、内声部に光を当てたりするようなかつて見られたシャープな〝ラトル流〟は影を潜め、ひとつひとつのフレーズを丁寧に紡ぎながら、作品の本質を掘り下げていくスタイル。シャープさが希薄になった半面、ドッシリとした風格が増し、巨匠への歩みを踏み出したように映った。唯一、第4楽章の再現部冒頭で、音量を極限まで落として微細なアンサンブルを聴かせたあたりに、かつての〝ラトル流〟の片鱗を垣間見ることができた。終楽章のコーダもいたずらにオケを煽り立てることなく、堂々たるフィナーレを構築し締めくくった。

万雷の喝采にラトルは日本語で「皆さまありがとうございます。ブラームスのハンガリー舞曲を演奏します」と客席に呼びかけ、同舞曲第3番をアンコール。それでも拍手は鳴り止まず、ラトルはオケが退場したステージに再登場し、歓呼に応えていた。

(宮嶋 極)

公演データ

バイエルン放送交響楽団 東京公演

11月26日(火)19:00 サントリーホール大ホール

指揮:サイモン・ラトル

ピアノ:チョ・ソンジン

管弦楽:バイエルン放送交響楽団

コンサートマスター:アントン・バラホフスキー

プログラム

ブラームス:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83

ブラームス:交響曲第2番ニ長調Op.73

ソリスト・アンコール

シューマン:幻想小曲集Op.12-3「なぜ」

アンコール

ブラームス:ハンガリー舞曲第3番ヘ長調

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。