エレガントなレガート、鮮やかなアジリタ

既知のオペラももっと豊かにする稀な逸材

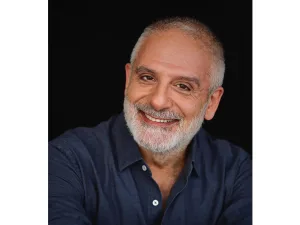

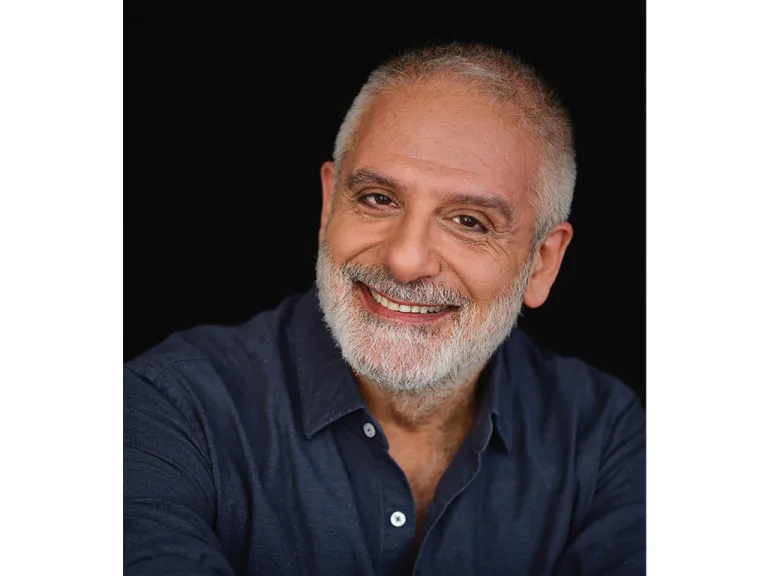

ある役を歌うのにふさわしい、という次元を超えて、この人がいるおかげでオペラの世界が豊かになったと評価できる——。いうまでもないが、そんな歌手は稀であり、稀にみる一人がメキシコ出身のテノール、ハビエル・カマレナである。

甘くやわらかい声は、それだけでも魅力的だが、その声がこれほど多岐にわたって自在に飛翔するテノールをほかに知らない。当たりがきわめてやわらかい優美な声は、美しく均質なレガート(音を途切れさせずなめらかに演奏すること)を形成し、そこからピアニッシモへもフォルティッシモへも精密に達する。そして、高いGあたりからの声区の転換がたくみで、きわめてスムーズに超高音に達し、その音を輝かせながら、広く長く均質に響かせる。

また、特筆すべきは、やわらかくエレガントなフレーズが、美しく明瞭な言葉をともなっている点である。旋律美を強調するために、あえて言葉をはっきりと発音しない歌手もいるが、カマレナが形づくるフレーズは、常に言葉と絡み合い、一体になっている。

超高音では伝説も残している。メトロポリタン歌劇場(MET)でドニゼッティ「連隊の娘」のトニオのアリア「ああ友よ、なんて嬉しい日!」でハイCを9回、高らかに響かせ、最後の音は思いきり引き伸ばして大喝采を浴びた。しかも全7公演でアンコールに応え、「過去70年間におけるもっとも長いアンコール」として、METの記録を更新したという。

どんな旋律も同じ自然な呼吸で

一方、美しいレガートは、たとえば、ひとたびロッシーニを歌えば、鮮やかなアジリタ(小さな音符の連なりを敏捷に歌うこと)で鮮やかに飾られる。おそらく、カマレナはレガートとアジリタを歌い分けてはいない。それぞれを同じ自然な呼吸で支え、明瞭な言葉をからめながら、フレーズをさまざまに彩る。だから、なめらかなレガートと切れ味鋭いアジリタが、スムーズに接続されている。

このため、ベッリーニが得意とした憂愁(ゆうしゅう)をたたえた長い旋律も、ロッシーニ歌手に高度な技巧を求めた装飾的な楽句も、ともに生命力を帯びて輝く。両方を歌いこなす、という程度の水準ではない。それぞれにおいて聴き手に、それまで気づいていなかった魅力を幾重にも味わわせるほど、作品を輝かせるのである。

ロッシーニについて、長く埋もれていた作品の魅力を世に伝えた歌手の一人がフアン・ディエゴ・フローレスなら、もう一人はあきらかにカマレナだといえる。ベッリーニやドニゼッティは、いわば独壇場のようにカマレナが「伝道師」の役割を務めている。

あるいは、ドニゼッティなどのテノール役の流れを汲むヴェルディ「リゴレット」のマントヴァ公爵なども、カマレナの独壇場である。実際、この役は初演当時、ロッシーニやドニゼッティの役を柔軟に表現する歌手たちが歌った。すなわち、カマレナのような歌手が歌ってはじめて、役の魅力が縦横に引き出される。

英国ロイヤル・オペラの日本公演では、カマレナのマントヴァ公爵が聴けるが、それは「リゴレット」というオペラの世界が豊かになる歌唱であるに違いない。

公演情報

かはら・とし

音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。