山田和樹指揮、読響による日本の名作オペラ 團伊玖磨歌劇「夕鶴」の1回限りの珠玉のステージ

近年の山田和樹は、日本の聴衆に自国の音楽の価値を再認識してもらう選曲にも力を入れている。その山田が1952年の初演以来、国外を含めて800回を超す再演を重ねる日本オペラ史上最大の成功作「夕鶴」を、演奏会形式で指揮した。会場は横浜みなとみらいホール。神奈川秦野市出身の山田が高校時代、初めてのデートの時に来たというホールでの、1回きりのぜいたくな公演である。

主役のつうと与ひょうは、みずみずしく叙情的な声を持つ種谷典子と小堀勇介が歌った。素直で純真な歌声が、鶴の変化である女性(子供たちには〝おばさん〟と呼ばれるが)と、愚直だが心優しい農村の青年のキャラクターにふさわしい。とりわけ後半、身を犠牲にして愛を貫くつうの真心を歌う種谷は見事だった。

与ひょうを惑わす者たちへのつうの怒りや、つうを愛しつつも人の卑しさをむき出しにしてしまう与ひょうの弱さには、もっと厳しく冷たい表現が欲しかったが、このあたりは、大きな演技を伴わない演奏会形式では難しいところもあるのだろう。

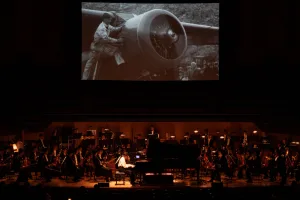

一方で、オーケストラの書法を細部まで明快に聴き取れ、その美しさを堪能できたのは、演奏会形式ならではのありがたさ。読売日本交響楽団から、優しく柔らかな響きを引き出して歌わせ、同時にフォルムを崩さず品格を保つ山田の指揮により、聴き慣れた「夕鶴」の音楽を新鮮に楽しむことができた。つうの感情が劇的に表現される部分の響きが、プッチーニの「蝶々夫人」を参考にしているらしいこともよくわかって、ほほえましい。

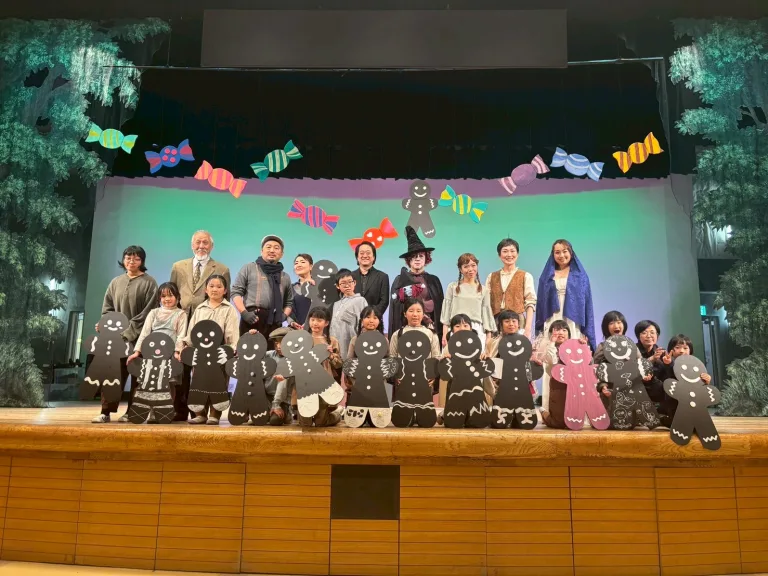

オーケストラの後ろに歌手4人と児童合唱の「赤い靴ジュニアコーラス」が並んだので、声が遠くなるかと危惧したが、ステージを高くすることで自然に届いた。コンサートホールなのでエコーが多いが、言葉が聞きとりにくくなる弱点は字幕が補った。意味がわかると声がより明確に感じられる、心理的な効果もあるのだろう。

それにしても、つうの悲痛な思いと行動に共感し、人間的に成長するのは運ず(大西宇宙が好演)であり、そうと知りつつ強欲を前面に出す惣ど(三戸大久がたくましく歌った)という脇役たちであって、肝心の与ひょうは、この出来事から何かを学んだのだろうか。そもそも事態をちゃんと理解しているのかどうかさえ、歌詞からは判然としない。

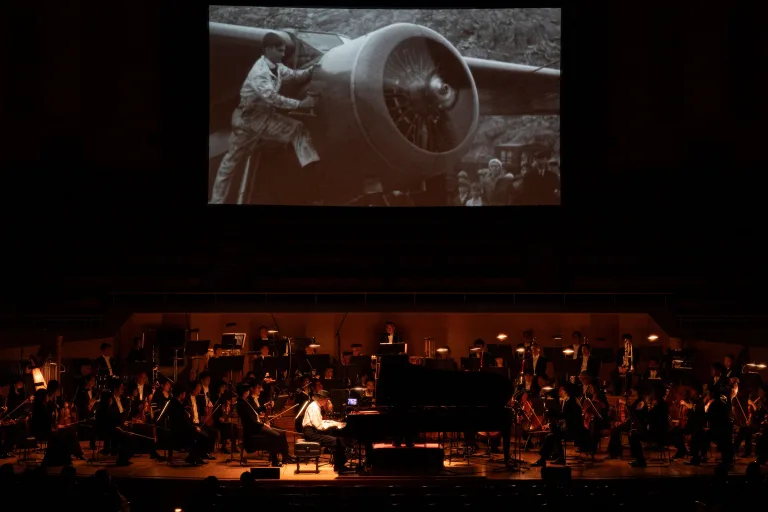

「夕鶴」は、もはや日本オペラの古典というべき存在であるだけに、こうした謎には、さまざまな解釈をしてみてもいい。 男のもどかしさに女が愛想を尽かし、新たな天地を求めてきっぱりと去ったのは、2021年に東京芸術劇場で行われた岡田利規の演出だった。夕空を哀しく飛ぶ鶴ではなく、つうを乗せた旅客機(鶴のマークが垂直尾翼に描いてあるかどうかまでは見えなかったが……)がさわやかに晴れた青空を飛び去っていくラストは、痛快としか言いようがなかった。

ドラマに新たな光をあてたこの演出に接したあとに、演奏会形式で音楽だけの原点に還ってみるのは、作品の可能性をさまざまに考えさせてくれる、とても面白い体験だった。偶然なのかそうでないのか、東京芸術劇場の来年春からの新芸術監督は、舞台芸術部門が岡田で、音楽部門が山田である。この2人がタッグを組むところも、ぜひ見てみたいものだ。

(山崎 浩太郎)

公演データ

読売日本交響楽団第146回横浜マチネーシリーズ

團伊玖磨:歌劇「夕鶴」(演奏会形式)

2025年11月23日(日・祝)14:00 横浜みなとみらいホール

指揮:山田和樹

つう:種谷典子

与ひょう:小堀勇介

運ず:大西宇宙

惣ど:三戸大久

児童合唱:赤い靴ジュニアコーラス

管弦楽:読売日本交響楽団

コンサートマスター:林悠介

プログラム

團伊玖磨:歌劇「夕鶴」(演奏会形式)

やまざき・こうたろう

演奏家の活動と録音をその生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。クラシック音楽専門誌各誌や各種サイトなどに寄稿するほか、朝日カルチャーセンター新宿教室にてクラシック音楽の講座を担当している。著書は『演奏史譚1954/55』『クラシック・ヒストリカル108』(アルファベータ)、片山杜秀さんとの『平成音楽史』(アルテスパブリッシング)ほか。1963年東京生まれ。