記念すべき40回目の来日公演で繰り広げられた大胆不敵なティーレマン劇場

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の来日も、今回で40回目になるという。率いるはクリスティンアン・ティーレマン。その東京公演の初日、ブルックナーの交響曲第5番一本勝負を聴いた。

ブルックナーの交響曲のうち、最も技巧的でゴツゴツとした外見をもつのが、この第5番である。それなのに、なんと滑らかに聞こえたことだろう! フレーズを柔和に入って、柔和に立ち去る。声をむやみに荒げない。総休止でも拍動をうまく保って、次へと繋いでゆく。それが今回のティーレマンの基本的な作法であり、第1楽章の主要主題など、3つあるそれが、まるで一連の風景を成すかのようだ。

これは言い換えれば、異質な要素のハードな衝突を避けているわけで、ブルックナーのモダニティは、さほど強調しない行き方と言える。第2楽章で重なる三連音と二連音の軋(きし)み具合とか、第3楽章トリオ冒頭の変ト音の意外性とか、もっとハッキリ打ち出してもよいと思うのだが。

それでも、集中度100%のウィーン・フィルが雅(みやび)な音で応えるものだから、絡めとられてしまう。ほんのりと粘着性のある弦楽器。風通しのよい金管楽器。コンサートマスターはライナー・ホーネックで、16型。木管楽器はシングルだが、ホルンを2人、トランペットとトロンボーンをそれぞれ1人増員。どこでどれだけの増員が吹くかは、細かく決められている。ティンパニも、両端楽章最後の保続音には2台を用いていた。

ティーレマンはしかし、音楽をたんに丸く、グラマラスにするわけではない。埋もれがちな声部を浮き上がらせて多声性を確保しようとするし、テンポがダレそうな瞬間には、グイと手綱を引く。それが最も功を奏すのは、やはり第4楽章だ。主要主題とコラール主題が成す二重フーガはもとより、久々に再帰する第1楽章の主要主題もおろそかにせず、こうでなくては、と嬉しくなる。

ところがである。いよいよ終盤というその時、彼はその体躯をがぜん大きく揺らし始め、オーケストラを煽りだした。そして金管群がコラール主題をフォルティシッシモで奏す頃には、それまでの丁寧さとはちぐはぐなほどの大音量があたりを圧殺。呆気に取られているうちに曲は終わっていたのだった。なんとも大胆不敵なティーレマン劇場。評者はちょっと19世紀のシャルク編曲版のことを思った。

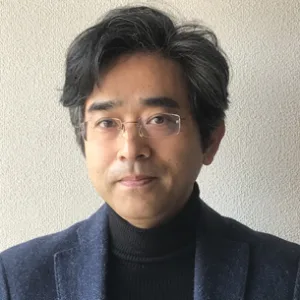

(舩木篤也)

公演データ

クリスティアン・ティーレマン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2025 東京公演1日目

11月11日(火)19:00 サントリーホール 大ホール

指揮:クリスティアン・ティーレマン

管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

コンサートマスター:ライナー・ホーネック

プログラム

ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調WAB.105(ノヴァーク版)

他日公演

11月12日(水)19:00、15日(土)16:00、16日(日)16:00、いずれもサントリーホール

※プログラム等の詳細はサントリーホールの公式サイトをご参照ください。

https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/feature/wphweek2025/

ふなき・あつや

1967年生まれ。広島大学、東京大学大学院、ブレーメン大学に学ぶ。19世紀ドイツを中心テーマに、「読売新聞」で演奏評、NHK-FMで音楽番組の解説を担当するほか、雑誌等でも執筆。東京藝術大学ほかではドイツ語講師を務める。著書に『三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み』(音楽之友社)、共訳書に『アドルノ 音楽・メディア論』(平凡社)など。